Dans cette série d’articles, nous avons rassemblé plusieurs textes, des plans et de nombreuses photographies qui permettent de mieux comprendre cet édifice absolument unique qu’est la Basilique Saint-Pie X construit entre 1956 et 1958 sous le sanctuaire de Lourdes.

Une série qui comprend 5 épisodes :

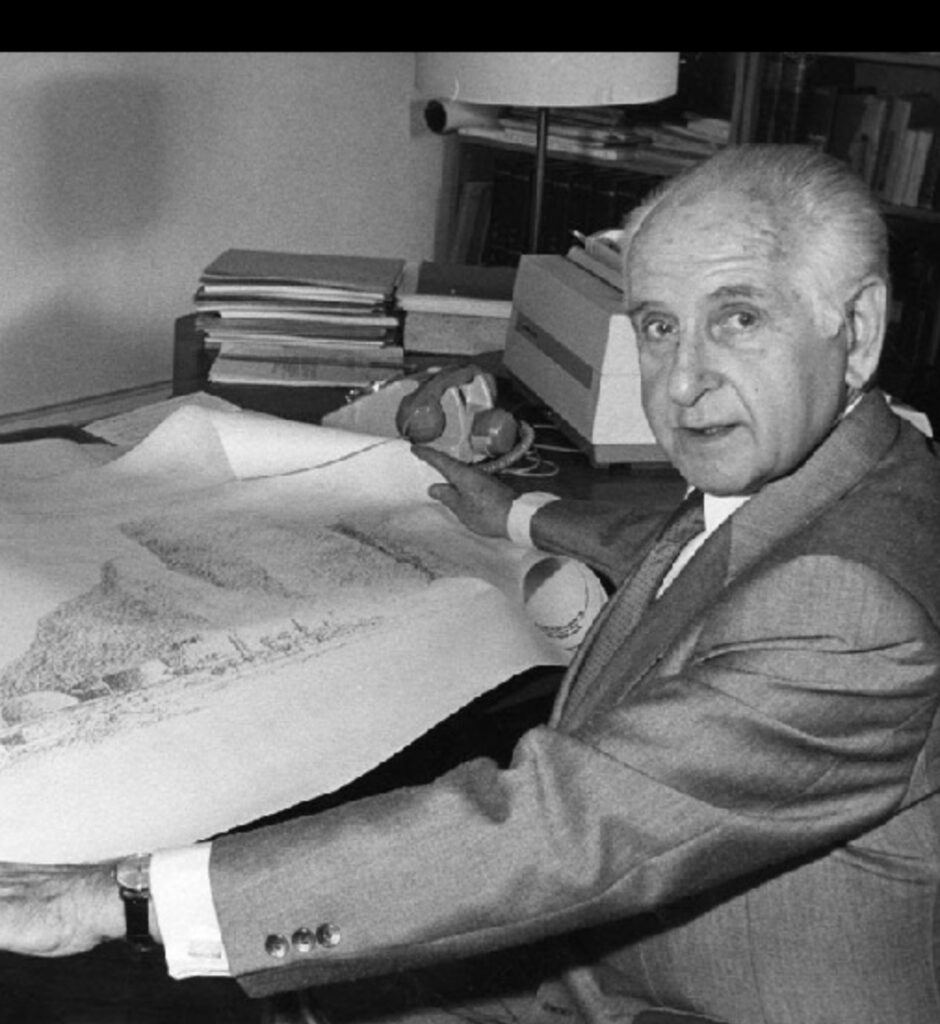

1/5 : Pierre Vago découvre Lourdes, et réciproquement

2/5 : Pierre Vago présente le projet

3/5 : Le chanoine décode le programme

4/5 : L’ingénieur explique sa construction

5/5 : L’apport de la technique pour l’architecte

en introduction de plusieurs articles consacrés à cet édifice unique par la revue L’Architecture d’Aujourd’hui dans son numéro 81 de décembre 1958/janvier 1959.

« Il y aurait beaucoup à dire à propos de Lourdes. Mais, en 1959, l’architecte n’a pas le temps de lire: a-t-il seulement le temps de penser? Aussi, vais-je me borner à trois remarques que je considère d’un particulier intérêt.

Pour la plupart des architectes, comme pour le grand public, Lourdes c’est la ” Basilique souterraine ”. Or, il est difficile de comprendre cette réalisation en dehors de son contexte. Ce contexte, c’est tout le travail en profondeur entrepris depuis plus de cinq ans, sous l’impulsion d’un évêque courageux, pour nettoyer le Sanctuaire, pour le débarrasser de ce qui déparait, dénaturait un site admirable, cadre et partie intégrante de l’extraordinaire histoire de Bernadette.

L’occasion : l’approche d’un Centenaire qui posait des problèmes pratiques urgents et angoissants. Il suffit de rappeler que le nombre annuel des pèlerins est passé de quelques milliers à 3 millions en 1954, pour dépasser 5 millions en 1958; et que les pèlerinages groupés ne réunissent plus des centaines, mais des milliers et dizaines de milliers de fidèles.

Nous rendrons compte, lors d’une publication ultérieure, de ce qui a déjà été fait et de ce qui va l’être, et que nous ne faisons qu’évoquer rapidement à la fin de cette étude consacrée surtout à la Basilique Saint-Pie X.

Mais il faut, auparavant, dire un mot du programme de cet édifice. L’aspect liturgique est très clairement exposé par le Chanoine Martimort. On comprend bien qu’il ne s’agit pas d’une église, ni d’une cathédrale ; et que tout rapprochement, toute comparaison avec les grands monuments de l’art chrétien serait une erreur.

Je voudrais ajouter que pour l’architecte, Lourdes présente une autre particularité. Lourdes, c’est la simple, la pauvre Bernadette ; Lourdes, c’est une grotte au bord d’une rivière ; Lourdes, c’est un immense cortège de misères physiques et morales à la recherche d’une guérison, d’une consolation, d’une espérance. L’architecture devait tenir compte de cette exigence de simplicité, de pauvreté, de modestie, de vérité et de pureté.

Lourdes, c’est aussi le résultat d’un remarquable travail d’équipe.

Lorsque l’Évêque me fit l’honneur de me charger de résoudre les problèmes complexes du Sanctuaire, il me dit: « Je vous fais confiance ». Cette confiance était entière, elle portait non seulement sur les solutions techniques et architecturales, mais aussi sur le choix des concours que je jugeais nécessaires, et sur les moyens. Confiance non aveugle, mais réfléchie ; non passive, mais constamment présente et agissante. Aussi, l’équipe comprenait cet élément SI important et si rare: un maître d’ouvrage remarquablement intelligent, parfaitement conscient de l’étendue de ses responsabilités, mais aussi de leurs limites. Et c’est à lui, qui fut tellement critiqué, combattu et blâmé, que s’appliquent avant tout les paroles du Prophète, citées par le futur Pape lors de la consécration de la Basilique Saint-Pie X: « Non, celui qui a conçu et réalisé ce Temple ne sera pas confondu, et n’aura pas à rougir. »

Autour du maître de l’ouvrage et de son architecte, l’équipe comprenait les collaborateurs librement choisis par ce dernier. Compte tenu du caractère particulier du programme, je voulus en effet éviter de faire une « œuvre personnelle », avec tous les dangers qu’en ce lieu et en ce moment de l’architecture, cela pouvait comporter.

Je réunis donc une poignée de camarades, dont certains déjà expérimentés et d’autres tout jeunes, de formation et de tempérament divers et parfois complémentaires, mais largement animés d’un même esprit.

Les directives générales ayant été données par l’architecte en chef, le groupe en discutait l’application, qu’il s’agit de la précision du plan d’ensemble ou de tel projet particulier. Car si, en raison de l’ampleur du travail et des délais relativement courts (et aussi de considérations pratiques) les tâches furent réparties entre les membres du groupe, il n’y eut jamais de cloisons étanches, et les diverses solutions proposées étaient largement discutées par l’ensemble, l’architecte en chef jouant alors le rôle d’arbitre et de coordinateur, après avoir rempli celui de donner l’impulsion et de stimuler.

C’est ainsi que mes amis André Le Donné et Pierre Pinsard furent spécialement chargés du projet du « Grand Abri » enterré, appelé depuis Basilique Saint-Pie X (voir l’A.A., n° 71, p. 7-8). Ils diront eux-mêmes dans quel esprit ils ont conçu ce qu’est, avant tout, leur œuvre.

L’œuvre, aussi, d’un grand ingénieur : Eugène Freyssinet. Car naturellement, dès l’origine, les ingénieurs furent appelés à faire partie de l’équipe: ingénieurs du béton, du sol, des eaux, de l’air, de la lumière, du son. Mais, dans la forme architecturale de ce vaisseau unique n’ayant pas de « façade » mais seulement un volume intérieur et une structure, qui devait être pauvre, nu, vrai, en un mot: pur, la collaboration intime, absolue, de l’ingénieur était indispensable. Et c’est une des grandes joies de ma vie d’architecte d’avoir participé à la gestation de cette œuvre où l’équipe a si bien joué.

D’autant plus que — fait encore plus rare et remarquable — un autre élément a pu y être inclus dès les premières études, l’élément « réalisation », l’entreprise. Je n’hésite pas à affirmer que ce fut un des facteurs essentiels du succès, et qu’à cet égard, l’exemple que nous avons pu donner, grâce à la sagesse et au courage du maître de l’ouvrage, vaut d’être étudié et suivi.

Certes, le travail commun d’une équipe réunissant tous les éléments qui concourent à la création ne va pas sans quelques heurts, non seulement inévitables mais indispensables. Et nos réunions ne furent pas toujours… académiques. Mais, rapidement, l’équipe s’est rodée, des liens d’estime, de confiance et de respect mutuels sont nés ou se sont renforcés, et la conscience de travailler dans un même esprit et pour un même but, permit de surmonter toutes les difficultés.

Parmi tant de choses qui mériteraient d’être dites à propos de Lourdes, je tenais à souligner tout particulièrement cet aspect d’œuvre d’équipe, d’une équipe complète, réunissant maître de l’ouvrage, architectes, ingénieurs, entreprises, c’est-à-dire tous les éléments: programme, conception, réalisation.

Je ne voudrais pas passer sous silence un aspect non négligeable du problème : l’aspect économique. Le parti d’ « enterrer » le Grand Abri, dicté par des impératifs pratiques, esthétiques, psychologiques, est-il financièrement acceptable? Il serait vain de donner les chiffres absolus qui n’ont, de nos jours, qu’une valeur toute relative, étant fonction de facteurs en constante évolution (pour ne pas dire: d’une monnaie en constante dévaluation). Mais il est peut-être intéressant de donner une indication sur le coût de l’ouvrage en valeur relative, c’est-à-dire par comparaison. Notre « Grand Abri », capable de contenir 20 à 25.000 pèlerins, a coûté le double de cette Basilique du Rosaire, construite de 1883 à 1890, qui en contient environ 2.500, c’est-à-dire le dixième.

Et pour terminer, je voudrais rappeler que malgré des difficultés exceptionnelles, cet ouvrage a été réalisé dans des délais records. C’est le 18 mars 1956 que fut prise la décision de construire le « Grand Abri », qui devait être solennellement inauguré le 25 mars 1958, date fixée de façon impérative. Architectes, ingénieurs, bureaux techniques et de contrôle, entreprises durent mener à bien, parallèlement, les études, les travaux préparatoires (sondages, analyses), les calculs, les estimations, l’exécution. Le 18 février 1957 les pompes furent mises en marche, et en vingt-quatre heures le terrain, à l’intérieur du rideau de palplanches délimitant l’ouvrage, fut asséché. Le premier arc fut coulé le 18 juillet 1957, et les quelque 13.000 m’ étaient couverts le 30 janvier 1958.

A une époque où (hélas!) on a tendance à juger l’architecture en termes de prix de revient et de délais, la chose vaut d’être mentionnée ».

Il nous est apparu intéressant de compléter la présentation du projet faite par Pierre Vago par ce texte de Dominique Amouroux et Franck Delorme, extrait de leur ouvrage : ‘’ Pierre Pinsard, Architectures profanes et sacrées ‘’ publié en 2020.

« La paternité de l’architecture, initialement attribuée à Pierre Vago, est progressivement réattribuée à Pierre Pinsard, auteur de la grande perspective intérieure.

Commencée à partir des témoignages de Claude Parent, qui participa au Comité consultatif international pour l’étude de l’aménagement des abords de la basilique Saint-Pie X aux côtés de Pierre Vago, André Le Donné, Jean Coquerel, Henri Duverdier, Louis-Gabriel Hoym de Marien, Jean-Biaise Lomoard. M. Martin et M. Schmitz… cette remise en perspective des acteurs s’est progressivement précisée.

Ainsi, François Descols souligne que ‘’ l’entregent ‘’ de Pierre Vago, membre de toutes les commissions influentes du moment, permit d’obtenir le chantier, de conduire les relations avec le Vatican et l’Église, de faire connaître la réalisation.

Pour lui, Pierre Pinsard et Bernard Lafaille dessinent le projet tandis qu’André Le Donné aménage l’espace de célébration et conçoit l’éclairage. Hugo Volimar, entré dans l’agence de Pierre Pinsard en 1958, exprime un point de vue similaire, même s’il n’a pas été un acteur direct du projet et du chantier.

Enfin, et ainsi que le mentionne Franck Delorme, Pierre Pinsard lui-même, difficilement soupçonnable d’immodestie. expliquera à l’issue de la réalisation, ‘’ qu’il s’est associé à des camarades architectes, ses amis Pierre Vago et André Le Donné, en se réservant la partie passionnante de la recherche architecturale ‘’. »

J-L. V.