Dans cette série d’articles, nous avons rassemblé plusieurs textes, des plans et de nombreuses photographies qui permettent de mieux comprendre cet édifice absolument unique qu’est la Basilique Saint-Pie X construit entre 1956 et 1958 sous le sanctuaire de Lourdes.

Une série qui comprend 5 épisodes :

1/5 : Pierre Vago découvre Lourdes, et réciproquement

2/5 : Pierre Vago présente le projet

3/5 : Le chanoine décode le programme

4/5 : L’ingénieur explique sa construction

5/5 : L’apport de la technique pour l’architecte

Un éclairage tout à fait intéressant de celui qui fut par la suite l’une des chevilles ouvrières du Concile Vatican II. Nous reproduisons ainsi ci-dessous son article publié par la revue L’Architecture d’Aujourd’hui dans son numéro de décembre 1958 / janvier 1959.

« La basilique Saint-Pie-X de Lourdes surprend et désoriente plupart des chrétiens qui pénètrent pour la première fois. Il ne faut pas s’en étonner :ce n’est pas une église à voir et elle n’a aucun rôle à remplir pour eux tant qu’elle ne reçoit pas une assemblée de fidèles.

La basilique Saint-Pie-X est une église d’assemblée, de rassemblement. Et encore faut-il préciser elle n’est pas destinée à réunir 500 personnes, pour lesquelles existe déjà la plus ancienne des basiliques de Lourdes, ni même pour accueillir 2.000 personnes, à quoi convient admirablement la basilique du Rosaire. Elle est au contraire toute adaptée à une assemblée groupant entre 10.000 et 25.000 personnes, et c’est exactement pour cela qu’elle a été construite.

Pas davantage ne faut-il s’émouvoir de la réflexion que l’on entend souvent dans la bouche du visiteur: « On dirait plutôt une gare, ou un stand ». Cette réflexion nous ramène, tout au contraire, aux origines liturgiques de l’architecture religieuse. Lorsque la paix de l’Église, au début du IVe siècle, a posé brusquement à la conscience des pasteurs le problème de la construction d’églises destinées rassembler les masses, les architectes ont rompu avec la tradition déjà centenaire des petites domus ecclesia pour adopter délibérément un parti nouveau.

Mais ce parti nouveau était celui de l’architecture profane correspondant le mieux aux besoins nouveaux du culte, c’est-à-dire la basilique, grand hall jusque-là traditionnellement réservé aux séances de la justice, de la bourse et du commerce.

Les chrétiens qui virent les premières basiliques chrétiennes devaient s’étonner aussi et dire « Ce n’est pas là une église, c’est une basilique ! ». Le même besoin nouveau produit aujourd’hui le même phénomène. Pour construire un édifice susceptible de réunir à la fois une communauté qui est le quadruple ou le quintuple des assemblées habituelles jusque-là, on est obligé de concevoir un édifice d’un style nouveau, et ce style est évidemment emprunté, dans une certaine mesure, aux réalisations architecturales semblables de la vie civile.

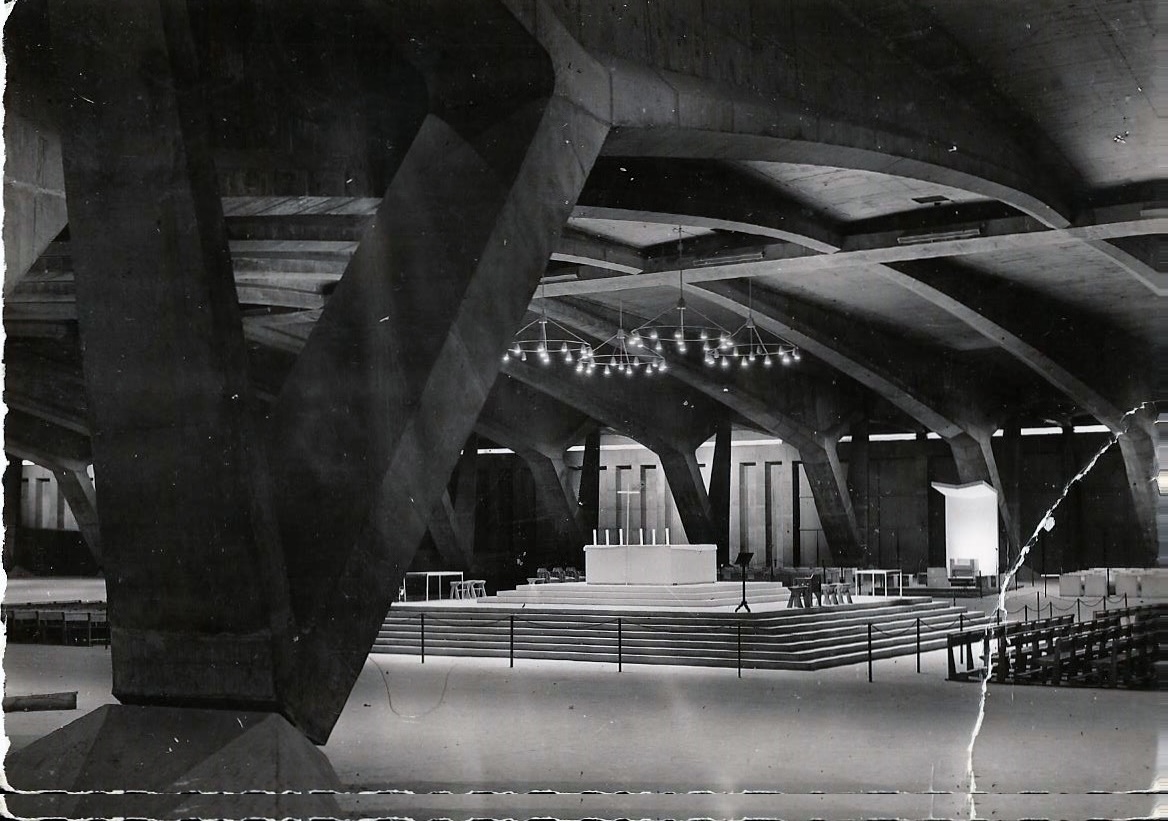

Mais toutes ces objections et tous ces étonnements cessent lorsque a lieu, dans la basilique Saint-Pie-X, une cérémonie réunissant plus de 10.000 personnes. Le grand principe liturgique auquel les architectes ont voulu être pleinement fidèles, c’est que l’assemblée doit être groupée, qu’elle doit voir, entendre et participer. Voir, c’est-à-dire que deux points dans l’édifice du culte sont destinés à attirer les regards de tous : le siège d’où l’évêque préside la liturgie évangélique et l’autel où il préside la liturgie eucharistique.

Pour mieux atteindre ce résultat avec une foule considérable, les architectes ont conçu un plan concentrique, qui diminue la distance du fidèle le plus lointain par rapport à ces deux points de mire, et le sol en cuvette qui permet à ceux qui sont loin de voir le centre par-dessus la tête de ceux qui sont devant eux. En outre, l’autel est le sommet d’une véritable pyramide de degrés disposés en deux séries que sépare un palier intermédiaire, et il est éclairé par des couronnes de lumière. Ainsi, l’autel attire les regards à la fois par sa situation géométrique et par la lumière dont il est éclairé.

C’est au cours de la cérémonie de consécration que j’ai regretté que l’emmarchement du trône n’ait pas un plus grand développement. Il faut bien noter la différence qui existe entre une église paroissiale où l’évêque n’est pas présent habituellement et une église où, régulièrement, l’évêque célèbre. C’est le cas des cathédrales et c’est le cas de la basilique Saint-Pie-X.

La grande visibilité doit s’accompagner aussi d’un effort considérable d’acoustique. Et, de ce point de vue, on peut dire que les difficultés croissent en proportion de la grandeur d’un édifice et que, à cause de cela, un édifice ne peut être juge grand que lorsqu’il est rempli. Le brouhaha que l’on remarque dans l’église Saint-Pie-X quand elle est vide scandalise pareillement les pèlerins de Saint-Pierre à Rome.

Mais lorsqu’une cérémonie rassemble les fidèles et que, surtout, la sonorisation fonctionne, à ce moment-là il n’y a plus de bruit ; au contraire, on est frappé de la qualité du silence et du recueillement, même dans le cas d’une très grande foule.

L’épreuve décisive de cette qualité a été le moment de la cérémonie de la consécration où les fidèles, qui attendaient dehors depuis le début, ont été admis à pénétrer à l’intérieur. Cette entrée s’est faite au chant triomphal du « Christus vincit », repris sans cesse par toute la foule, et elle a duré un quart d’heure sans le moindre désordre ni le moindre bruit désagréable. Ceci est également la preuve que les rampes d’accès ont été calculées avec beaucoup de justesse pour permettre facilement, et dans un silence recueilli, l’entrée rapide et la sortie d’une très grande foule.

Depuis que l’église est consacrée, des cérémonies de toute nature y ont été accomplies, en particulier des ordinations. Du point de vue liturgique, le plan de l’édifice posait des problèmes un peu nouveaux pour l’aménagement et la réalisation de ces diverses cérémonies, mais ces problèmes avaient été étudiés à l’avance; en décembre 1957, on avait construit, en grandeur naturelle, une maquette de l’emmarchement et de l’autel; en présence de tous les architectes et techniciens, on avait fait des répétitions des diverses cérémonies susceptibles d’avoir lieu par la suite. Tout ce qui est destiné à être vu par la foule mais qui, d’après le cérémonial, se déroule au pied de l’autel, est accompli sur le palier intermédiaire entre les deux séries de degrés. C’est là également, aux angles de la pyramide, que se chantent l’épître et l’évangile.