Dans cette série d’articles, nous avons rassemblé plusieurs textes, des plans et de nombreuses photographies qui permettent de mieux comprendre cet édifice absolument unique qu’est la Basilique Saint-Pie X construit entre 1956 et 1958 sous le sanctuaire de Lourdes.

Une série qui comprend 5 épisodes :

1/5 : Pierre Vago découvre Lourdes, et réciproquement

2/5 : Pierre Vago présente le projet

3/5 : Le chanoine décode le programme

4/5 : L’ingénieur explique sa construction

5/5 : L’apport de la technique pour l’architecte

L’apport de la technique pour l’architecte : Dans cet article consacré à l’apport de la technique dans la conception de la basilique souterraine de Lourdes publié dans la revue L’Architecture d’Aujourd’hui, l’architecte André Le Donné explique que la technique a été plus qu’un instrument, et bien davantage qu’un outil.

Pour l’architecte, la technique est plus qu’un instrument, bien davantage qu’un outil : les formes qu’elle invente, belles par leur pureté rationnelle, par la rigueur de leur utilité, sont une authentique source d’inspiration, au même titre que, pour l’écrivain, au mot lui-même dans sa structure profonde s’attache déjà un verbe. Ce fut donc, pour les architectes de l’église Saint-Pie-X, à Lourdes, une langue, une syntaxe admirable que la technique du béton précontraint, inventée par l’ingénieur Freyssinet, technique savante et belle qui présentait autant d’éléments dont la composition devait permettre d’édifier là une œuvre d’architecture.

Dans cette composition même a résidé l’acte de l’architecte. Il s’agissait de construire un vaste abri en couvrant la surface d’un rectangle allongé d’environ douze mille mètres carrés : livrée à ses seules lois, la technique n’eût réalisé là qu’un immense passage souterrain. La création proprement architecturale fut la forme ovale du plan; cette forme, en effet, engendrait des perspectives par le chevauchement des jambages géants des béquilles de béton disposées en rayons à partir de l’arête médiane et se rapprochant à chaque travée jusqu’à se rejoindre aux deux extrémités, tracé d’enceinte par lequel l’édifice se trouvait centré, défini, clos, circonscrit.

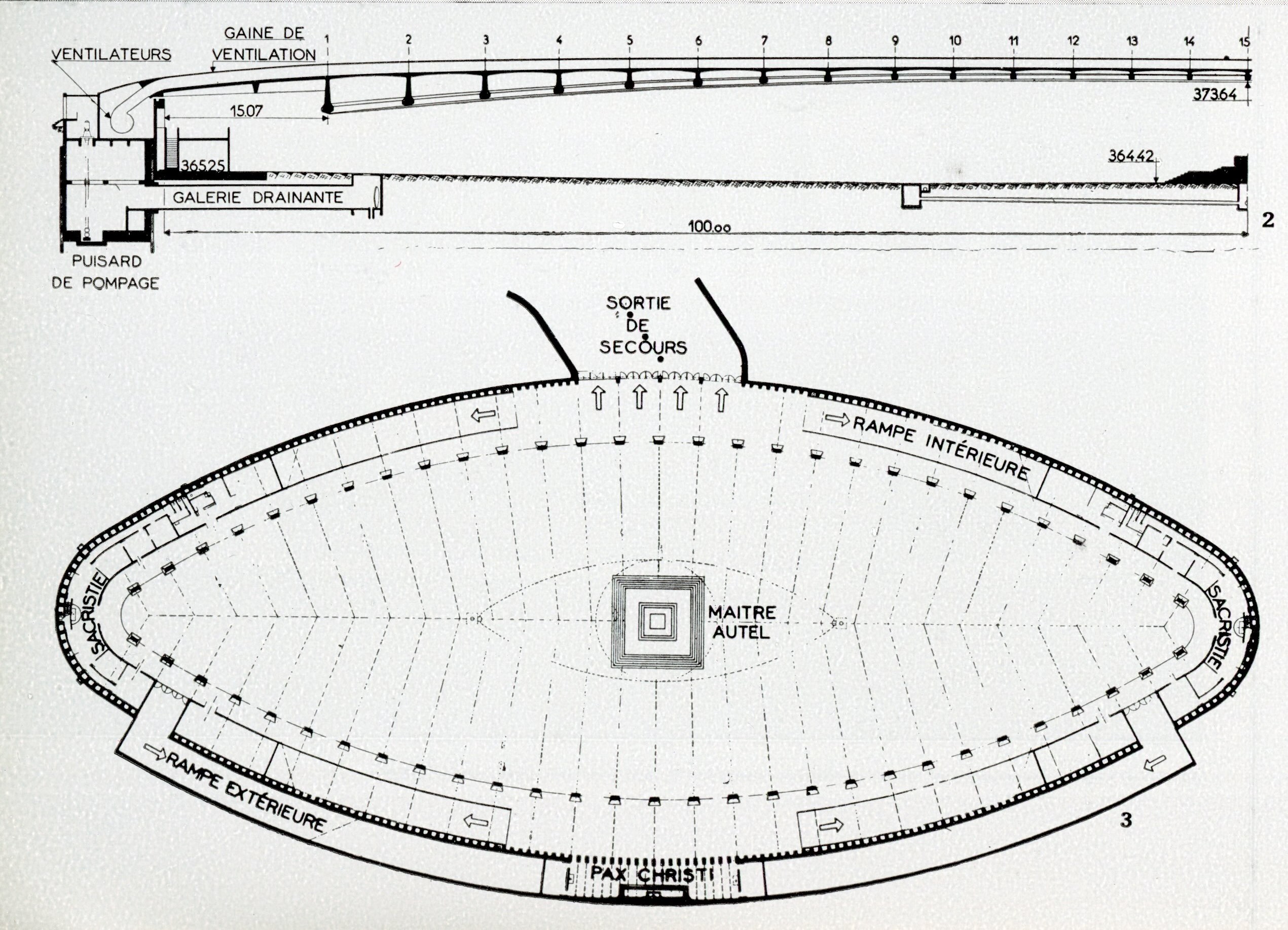

Demi-coupe longitudinale montrant la section des portiques, le dispositif de ventilation et l’installation de drainage et de pompage des eaux d’infiltration.

Plan au sol de la basilique avec notamment l’implantation des béquilles sur lesquels reposent les 29 portiques qui supportent la voûte.

Il importait, surtout dans une construction d’aussi vastes dimensions, de marquer, d’accuser cette volonté d’un centre, seule condition de l’unité, de la communauté d’une assemblée, qu’elle soit réunie pour voir un spectacle, écouter un conférencier ou participer à une cérémonie du culte; et toutes les dispositions adoptées l’ont été dans ce but : le modelé du sol qui, à partir des extrémités et du pourtour, s’infléchit en cuvette, permettant la visibilité de toute l’assistance et concentrant l’attention sur l’autel; enfin, la position même du grand autel au centre du vaisseau, sa forme cubique, ses dimensions et aussi l’architecture de l’immense podium de dix marches qui l’exhausse.

La septième marche est beaucoup plus large, constituant un repos avant les trois dernières marches rituelles; sans ce ressaut, le podium eût pris l’aspect d’une véritable pyramide, provoquant par effet d’optique une impression de rétrécissement. Et seul un podium d’une telle ampleur était à l’échelle de l’édifice, en créait vraiment le centre.

Toutes ces dispositions furent encore accentuées par l’éclairage, facteur essentiel dans cet édifice souterrain, éclairage concentré au-dessus de l’autel et au pourtour marquant la forme ovale.

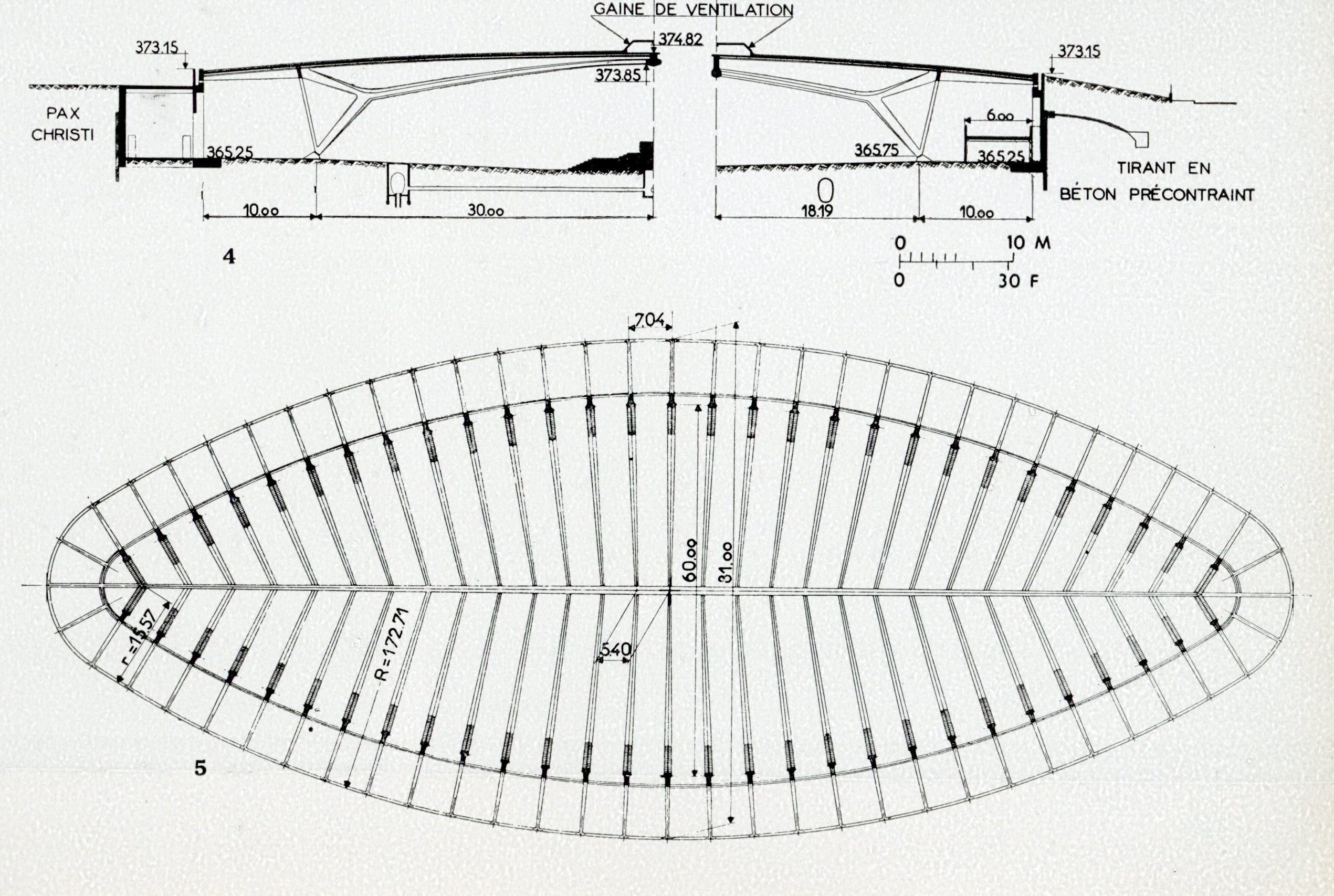

Deux demi-coupes transversales, dans l’axe et sur une rampe. On peut remarquer la configuration des portiques composés d’une béquille oblique, de son tirant arrière, de l’arc principal, et à l’opposé de la poutre qui repose sur le mur d’enceinte.

Plan de la poutraison qui supporte la voûte de la basilique.

Il faut maintenant rendre hommage à la technique qui s’est montrée si souple et si subtile dans la réalisation de cette œuvre. Elle a su ployer son système d’arcatures rigides à la forme ovale et, comme on courbe une branche, l’infléchir en arc pour construire une forme architecturale vivante qui modèle l’espace ainsi demeure vrai le mot d’Auguste Perret : « Technique, parlée en poète, nous conduit en architecture. »