Deux fois détruits, par un séisme en 1887 puis en 40 et en octobre 1945, deux fois déplacés et deux fois reconstruits, tel est le destin de ce petit village perché sur un piton rocheux à mi-chemin entre Menton et Sospel dans l’arrière-pays niçois.

Il fut reconstruit à 3 km au sud du village détruit, mais en 1951 n’étant pas semble-t-il une priorité pour le M.R.U. Heureusement, le maigre montant des dommages de guerre fut abondé par l’aide financière des habitants de Beausoleil et de la Société des Bains-de-mer de Monaco.

Le village de Castillon (Castillionum), véritable poste d’observation dont l’origine semble remonter au Xième siècle, faisait partie du système de défense organisée par la commune de Sospel pour lutter contre les incursions des Comtes de Vintimille. C’est ce qui explique et excuse la position insolite de l’agglomération primitive perchée sur un piton dominant le col de Castillon située à 707 mètres d’altitude et à 6 km à vol d’oiseau de la mer. Ce col est souvent dans le brouillard provoqué par la rencontre des courants froids descendant du massif de l’Authion avec les courants chauds montant de la mer par la vallée de Carel.

Le 23 février 1887, un tremblement de terre amena la ruine du village. Un ouvrage militaire souterrain fut aménagé sous l’emplacement du village détruit et celui-ci fut reconstruit en 1888 un peu en contrebas et sur le flanc de l’ouvrage, en avant du col.

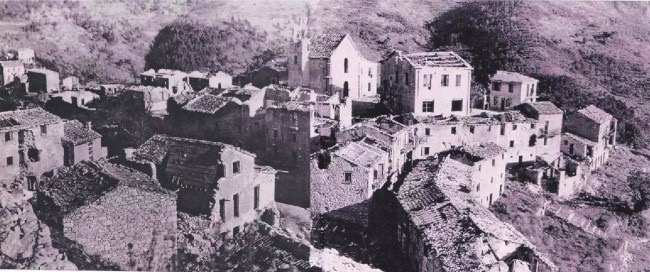

L’agglomération reconstruite n’offrait aucun intérêt architectural. Les maisons étaient alignées en bordure d rues étroites au tracé incohérent. D’aspect pauvre et de construction rudimentaire, elles étaient généralement implantées entre deux voies de niveaux différents. Les pièces de plain-pied avec la voie inférieure étaient à usage de remises et de réserves ; un ou deux étages étaient divisés en pièces de très petites dimensions se commandant l’une l’autre et accessibles par la voir supérieure.

Sauf de rares exceptions, il n’y avait ni eau ni W.C. Il n’existait même pas de communication entre le niveau inférieur et les étages sauf quelquefois grâce à une échelle de meunier. Les seuls établissements publics étaient outre le four banal, une mairie-école et une église d’aspect quelconque, dressées face à face sur la place, et un lavoir public.

Cet ensemble sans grâce et sans caractère fut détruit lors de la dernière guerre par les tirs d’artillerie des troupes italiennes qui, en juin 1940, cherchaient à détruire le fort Maginot de Castillon, puis entre mi-septembre et mi-octobre 1944 par l’artillerie de marine la flotte américaine.

Le village, déplacé et reconstruit une première fois se trouvait ainsi rasé pour la deuxième fois par suite de sa proximité d’un ouvrage militaire important.

En raison de sa position à l’intérieur du périmètre du polygone exceptionnel établi par le Génie militaire autour du fort, il ne pouvait être reconstitué sur place que si, en application de l’article 27 du décret du 10 août 1853, chaque propriétaire signait une autorisation de démolir sans indemnité à la première réquisition de l’autorité militaire (ce fort, construit au début des années 30, faisait partie de la branche méridionale de la Ligne Maginot. Il est composé de 5 blocs en béton reliés par d’imposantes galeries souterraines. n.d.l.r.).

Les propriétaires sinistré préférèrent, et on le comprend, s’accorder pour demander la reconstruction du village au quartier des Serres situé à 3 km en aval du Col à la cote moyenne de 550 mètres sur un mamelon auquel on accède depuis la route nationale par un chemin desservant le groupe des granges de Saint-Antonin.

Le terrain, en nature de broussailles, comportait une déclivité très prononcée. La charge d’établir le projet de reconstruction et d’aménagement du village et les projets de reconstruction des immeubles sinistrés fut confiée à un homme de l’art, M. Richard Laugier, architecte et urbaniste.

En présence du faible montant des indemnités de dommages de guerre calculées suivant les devis à l’identique après abattement pour vétusté, il n’était pas possible de rendre à chacun un logement de superficie équivalente à ce qu’il avait perdu.

Le plan d’aménagement fut établi en même temps que les plans de reconstruction des immeubles, ceux-ci étant réduits à une remise ou resserre surmontée d’une salle commune avec W.C., et, suivant la connaissance du dommage, une ou plusieurs chambres supplémentaires.

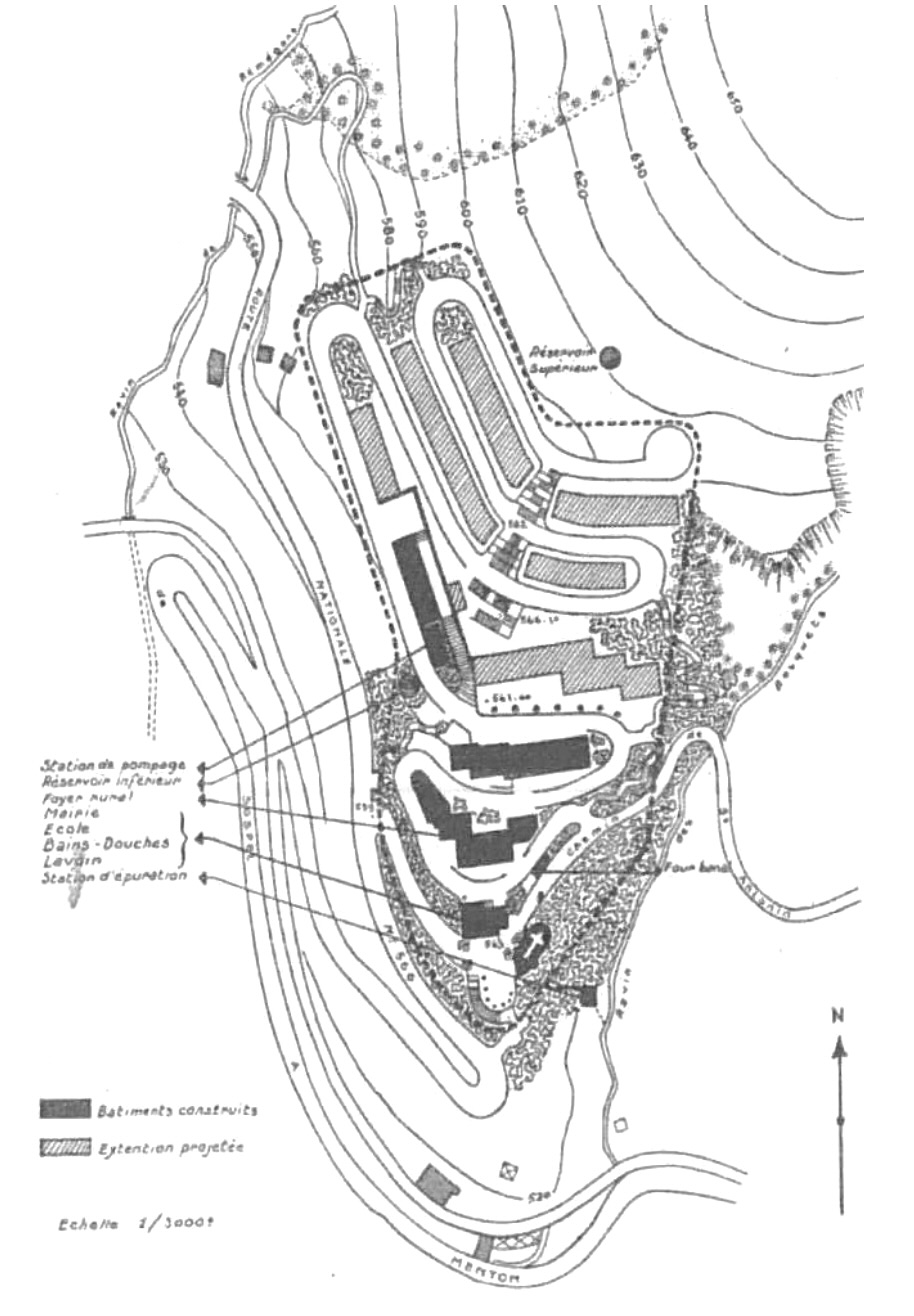

La topographie du terrain a conduit l’urbaniste à desservir chaque immeuble à l’aval et à l’amont. Une seule voie en rampe, au tracé serpentin, se greffe sur la RN 566 de Menton à Turini et donne accès à la totalité des maisons. Elle borde, dans sa partie inférieure, une place s’épanouissant en terrasse et se poursuit en direction de Saint-Antonin, puis aborde le flanc du mamelon par un virage s’infléchissant à l’Ouest. Elle continue à monter en laissant entre les boucles successives la surface nécessaire à l’implantation des groupes de maisons.

Autour de la place-terrasse sont implantés une église au Sud-Est et, au Nord, un bâtiment public groupant en trois niveaux, dans le bas un préau, des bains-douches et un lavoir communs, au-dessus une salle de classe et ses dépendances et, à l’étage supérieur la salle du Conseil municipal, le bureau de Maire et le secrétariat. On accède à cet étage par la rue supérieure, les trois niveaux étant réunis par un escalier extérieur qui permet aux piétons d’accéder directement, depuis la place, aux parties supérieures du village. A l’Est de cet escalier a été reconstruit le four banal. Immédiatement au Nord et vis-à-vis de la Mairie, un foyer rural a pu être aménagé.

Entre les boucles de l’unique rue montante, sont disposées les rangées de maisons, chaque rangée étant en retrait sur l’alignement d’une distance variable, ce qui a permis d’obtenir, entre le niveau du sol extérieur à l’aval et le niveau du sol extérieur à l’amont, une différence égale à une hauteur d’étage. Dans la partie basse des constructions prennent place, comme dans l’ancien village, les remises, caves et resserres. Le mur du fond de ces locaux sert de soutènement aux divers remblais qu’il a été nécessaire de constituer pour donner une assiette à la voirie établie à flanc de coteau.

Cette disposition associe étroitement la construction de la voirie à celle des maisons dont les volumes sont imposés par le montant des dommages de guerre applicable à chacune d’elles, et les alignements commandés par les nécessités du tracé de la voie de desserte sur un terrain très mouvementé.

Malgré l’unité totale de sa conception, l’ensemble réalisé offre l’aspect de bonhomie qui caractérise les villages provençaux sur socle, sans aucune recherche de pittoresque préconçu. Les maisons sont où elles sont et leurs volumes sont ce qu’ils sont parce qu’il était nécessaire qu’il ne fut ainsi. Les rangées étant étagée l’ensoleillement est parfait. Chaque logement jouit de plusieurs orientations et la vue, depuis chaque rangée, s’étend au-dessus de la rangée qui lui est immédiatement inférieur.

L’alimentation en eau est assurée par une canalisation conduisant, par gravité, l’eau à un réservoir mi-enterré construit à la cote 560. Une station de pompage refoule l’eau jusqu’à un deuxième réservoir situé à la cote 610.

L’alimentation en électricité à basse tension se fait, à partir du transformateur, entièrement sous câbles enterrées. Aucun support d’éclairage public, aucune potence ne troublent l’harmonie des volumes construits.

Les eaux vannes et les eaux usées sont épurées et déversées dans le ravin des bosquets dévalant à l’Est de l’agglomération.

Les bâtiments sont couverts en tuiles canal et construits en pierre calcaire du pays, le tout mis en œuvre selon les modes traditionnels. Grâce à la proximité d’une carrière et à l’utilisation de moellons provenant du déblaiement du village détruit, une économie substantielle ayant demandé à être regroupé sur place.

Pour compléter l’article publié en 1956 dans la revue Urbanisme, il nous est apparu particulièrement intéressant de partager avec vous de larges extraits de la notice rédigée par Jean-Lucien Bonillo et Raffaella Telese du Laboratoire INAMA / ENSA Marseille dans le cadre de cette étude.

« L’ensemble est bâti avec une structure de poteaux et poutres en béton armé dissimulée par un parement en pierres apparentes issues de carrières locales (moellons à joints épais et irréguliers) qui caractérise les façades des immeubles et aussi les murs de soutènement des terrassements.

L’utilisation uniforme, aussi bien pour les immeubles d’habitation que pour les bâtiments publics, de menuiseries extérieures en bois, de volets à persiennes de couleur verte, de couvertures en tuiles canal de terre cuite, et d’un parement en pierre, inscrit cette reconstruction dans la tradition architecturale locale des villages perchés. Seul le clocher se distingue par l’emploi de tuiles vernissées pour la couverture. Les linteaux des ouvertures et les dalles en porte-à-faux des balcons sont en béton armé ».

« Cette opération donne naissance au premier village de France ayant toutes les canalisations électriques et téléphoniques enterrées. C’est pourquoi il parait étonnant que des sanitaires modernes n’aient pas été prévus, alors que ces équipements étaient très couramment inscrits dans les programmes contemporains de reconstruction ».

« Le village de Castillon est un exemple de reconstruction singulier de l’après-guerre qui s’inscrit dans le contexte plus traditionnel des villages perchés, très courant dans l’arrière-pays des Alpes- Maritimes.

La réinterprétation de l’habitat traditionnel va bien au-delà de l’emploi de moellons et de tuiles canal. L’objectif est de conserver certains atouts de l’habitation individuelle dans une logique moderne d’immeuble collectif. Le résultat très abouti permet de retrouver un habitat homogène mais diversifié par des ressauts de façades, des pans coupés, des décrochements de toitures, des jeux d’arcades en rez-de-chaussée, des différences de niveaux. La réalité organique du toit prédomine toutefois sur le pittoresque des détails.

De cette façon Castillon le Neuf exprime des objectifs, modalité et résultats très proches des contemporains « quartiers néo-réalistes » caractérisant la reconstruction italienne des premières années de l’après-guerre ».

Grâce à de multiples initiatives locales, le village Castillon renaît. Alors qu’ils n’étaient plus que 46 habitants selon le recensement de 1946, Castillon en comptait 320 en 2005, soit autant qu’en 1797. Ils étaient 416 selon le recensement de 2020.

J-L V.

Sources :