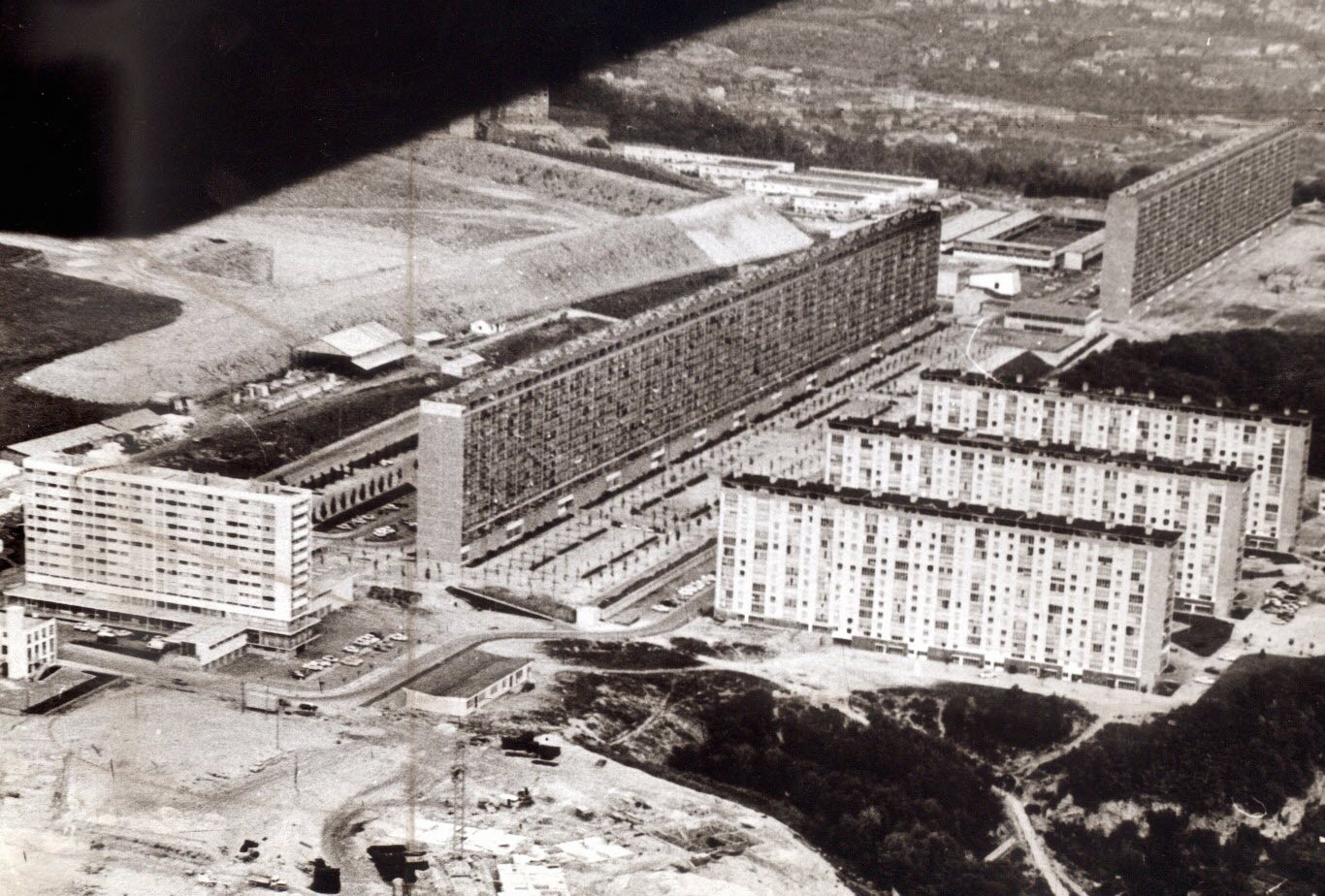

Considéré lors de sa construction comme ‘’la plus longue barre d’Europe’’, le Haut-du-Lièvre constitue le prototype des grands-ensembles construits en France à partir de la fin des années 50 pour répondre à la pénurie de logements.

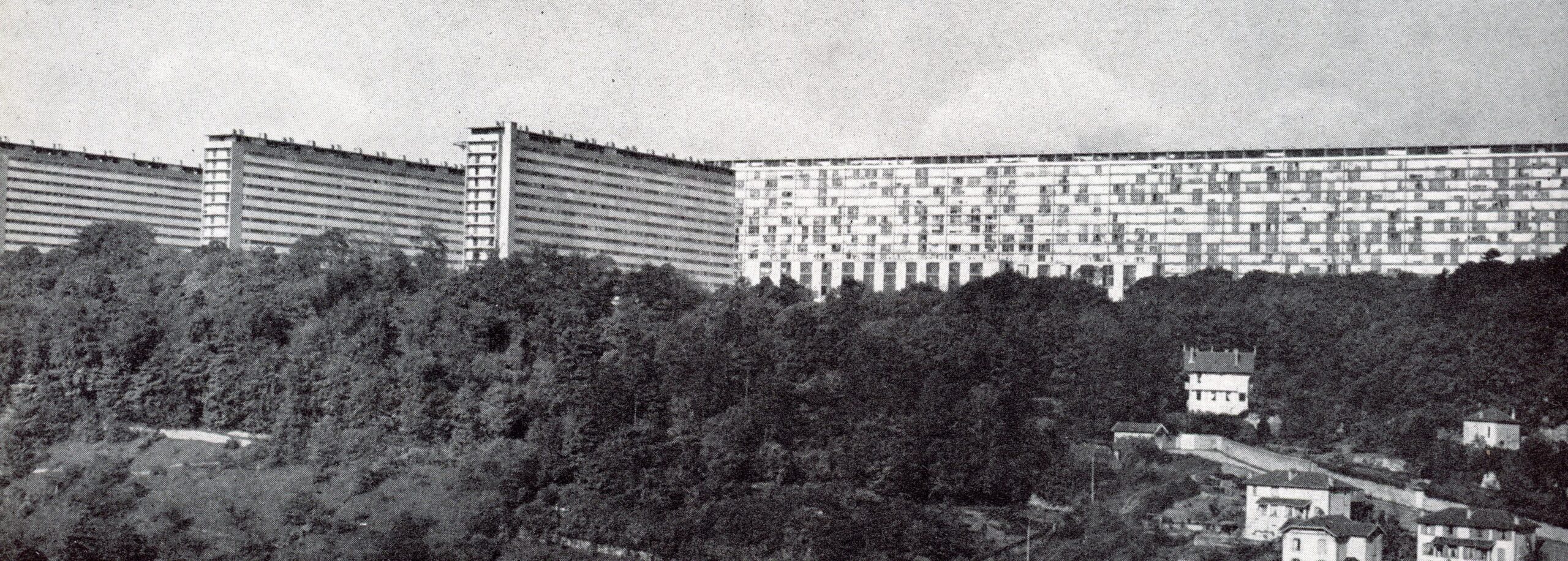

Bien que situé en surplomb et à proximité du centre-ville et disposant d’une d’orientation Est-Ouest, cet ambitieux programme de logement social n’a pas échappé aux affres des grands-ensembles.

Depuis le début des années 2000, l’essentiel des bâtiments ont été partiellement ou totalement détruits au titre des opérations de rénovation urbaine. D’où l’intérêt de se replonger dans les photos de l’époque.

Bien qu’épargnée par la guerre, la ville de Nancy connaissait au début des années 50 avec le développement des industries en Lorraine une grave pénurie de logements. La présence d’une grande exploitation agricole sur le plateau au nord de l’agglomération, de plus seule parcelle encore disponible sur le territoire de la commune, offrait la possibilité aux pouvoirs publics d’envisager une vaste opération immobilière.

Le projet fut confié à Bernard Zehrfuss, grand prix de Rome, connu pour avoir mené à bien plusieurs opérations d’envergure, dont ‘’les Mille logements’’ à Alger (1948-51) et la cité du personnel de l’usine Renault de Flins (1950-53).

Le terrain se présentait sous la forme d’un grand rectangle d’une surface de 35 hectares, orienté Est-Ouest, dominant vers le Sud la ville située en contrebas du plateau. « Le terrain qui avait été choisi était bien connu des nancéens, mais eu égard aux carrières voisines en exploitation, on n’avait pas encore songé à son utilisation et, du fait de cette sorte de miracle, il était vaste et libre de toute construction. La beauté de ce site, son orientation au midi, les possibilités de liaison rapide avec le contre de la ville, tout cela contribuait à le rendre favorable à l’habitation. Mais plus qu’un quartier d’extension, le Haut-du-Lièvre constitue en réalité une ville satellite de Nancy qui devait d’ici vingt ans atteindre 25 à 30.000 habitants » déclarait Bernard Zehrfuss lors d’un entretien en 1980 (cité par Joseph Abram dans son ouvrage ….).

Le programme prévoyait la construction de 3.400 logements destinés à accueillir environ 12.500 habitants.

L’ensemble comprend deux grandes barres rectilignes dont les façades surplombent la ville, le Cèdre bleu (400 mètres de long, 15 niveaux, 917 logements), et le Tilleul argenté (300 mètres de long, 17 niveaux, 716 logements). Perpendiculairement, trois bâtiments de 12 niveaux sur une longueur de 114 mètres chacun comportant 420 logements réservés à des fonctionnaires. Trois tours en étoiles finissent de part et d’autre la composition : le Marronnier rouge, le Hêtre pourpre et Le blanc Sycomore. Une quatrième tour sera construite en 1971, baptisée les Aulnes.

Deux centres commerciaux, des écoles, un centre de soins, une maison des jeunes vont être construits, ainsi qu’une église, œuvre de l’architecte Dominique-Alexandre Louis.

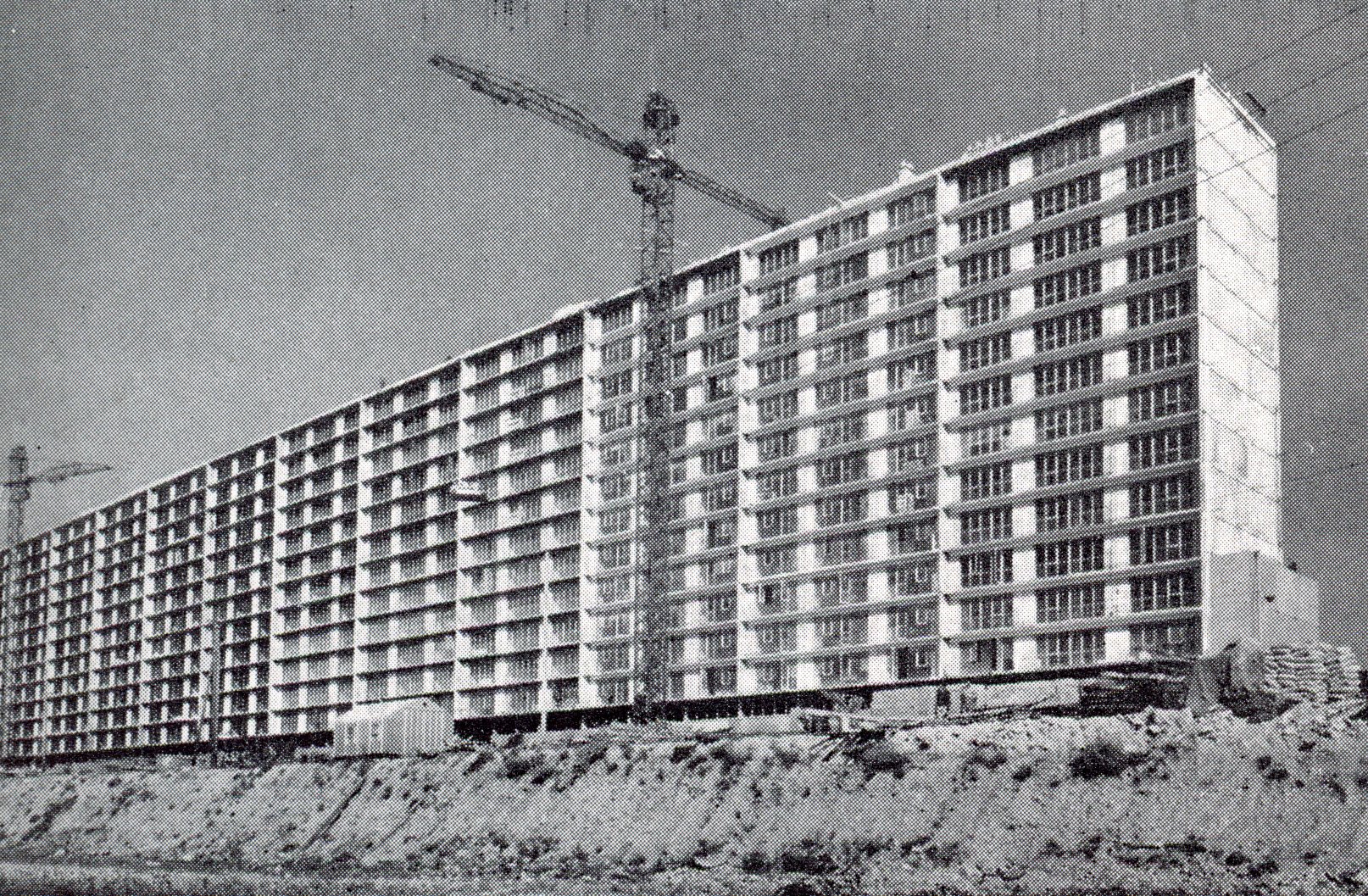

Le chantier commence en 1958 et s’achèvera en 1967. Neuf années, mais une opération rondement menée grâce à l’utilisation systématique de la préfabrication lourde facilité par la linéarité des bâtiments.

La revue Architecture Française, dans son numéro 223 de 1961 précise notamment : « la construction fait appel à la préfabrication lourde. Les éléments préfabriqués sont divisés en 6 types : planchers, paliers, escaliers, refends, cages d’ascenseurs et façades. En tenant compte des catégories à l’intérieur des types, la constructions est basé sur l’usage de 24 moules.

L’ossature acier est composée de poteaux montés en premier et sur lesquels les murs de façades, les murs de refends et les planchers viennent s’assembler par soudage de leurs profilés noyés dans le béton au coulage ».

Et Joseph Abram d’ajouter : « Une usine de préfabrication est mise en place. Les pièces les plus lourdes (12 tonnes) seront coulées au pied des bâtiments, puis soulevés grâce à des moyens de levage ultrapuissants. L’industrialisation atteint ici un niveau de productivité très élevé : certains éléments sont produits à 1.000, voire 2.000 exemplaires ».

Le Haut-du-Lièvre fut dans les premières années très bien accueilli par des habitants heureux de quitter leurs habitats insalubres pour s’installer dans des logements lumineux dotés de tout le confort moderne. Comme à Sarcelles, les critiques se sont fait jour progressivement : problèmes de chauffage, insonorisation insuffisante, mais surtout isolement et dégradations progressives des parties communes. Beaucoup des ménages les plus aisés vont partir pour s’installer dans des pavillons. Le taux de rotation des locataires va s’accélérer faisant du Haut-du-Lièvre une cité de transit.

Dans sa présentation sur ce quartier, le Musée de la Porte Dorée précise ceci : « La crise sociale à partir du milieu des années 1970 voit l’afflux de populations immigrées dans ce quartier. Cette évolution, d’une population née en France qui échappe ainsi à la crise du logement à une population immigrée à partir des années 80, est emblématique de la politique des grands ensemble des Trente glorieuses et des années de crise et non spécifiques à Nancy. Rapidement émergent des sentiments d’exclusion. Par la suite, la situation s’aggrave : le quartier se dépeuple et en 1980, 800 logements sont vacants ».

Les bailleurs sociaux vont donc lancer plusieurs opérations de rénovation. L’architecte Alain Sarfati est intervenu entre 1981 et 1988. Dans les années 2000, l’atelier d’Alexandre Chemetoff a procédé à une requalification plus profonde : les trois premières tours en étoile ont été détruites, la barre du Cèdre bleu a été raccourcie d’un tiers, des petits ensembles immobiliers ont été construits à la place pour favoriser la mixité sociale. Une troisième opération de renouvellement a été entreprise en 2022 : la grande barre du Cèdre bleu sera découpée pour ne garder que trois immeubles ce qui réduira le nombre des logements de 566 à 299. Ensuite, ce sera à la seconde grande barre, celle du Tilleul argenté d’être requalifiée.

Reprenons-nous à nouveau les propos de Bernard Zehrfuss cités par Joseph Abram : « A l’époque on cherchait surtout à réduire les coûts. Il fallait construire vite. La volonté du Maire était forte. Ce qui a manqué, c’est un réel programme d’urbanisme. Il y avait l’urgence des besoins., le carcan du logement social : on ne pouvait pas placer les commerces sous les immeubles. C’est devenu une cité-dortoir ».

Pour Joseph Abram, la configuration architecturale du Haut-du-Lièvre ont aggravé la situation : « Si les contraintes de la période ont pesé sur la physionomie du grand-ensemble, un certain nombre d’autres décisions inhérentes au plan-masse ont aggravé la situation : la linéarité du projet, induite par le site, mais renforcée par la ségrégation des fonctions a divisé le quartier en deux zones : l’une ensoleillée, mais sans activités, l’autre désagréable, mais équipée.

Le manque de définition des surfaces vertes, l’absences d’espaces intermédiaires, le fonctionnement codifié des centres commerciaux et des équipements, ont stérilisé les potentialités d’animation. Le problème du Haut-du-Lièvre, comme la plupart des grands-ensembles français est le traitement du logement comme une valeur d’usage autonome, délivrée en série, mais déconnectée de toute hiérarchie susceptible de le rattacher à d’authentiques valeurs urbaines ».

Ce reportage est extrait de l’émission Lorraine Soir diffusé sur les antennes de l’ORTF. Après une longue introduction en images sans commentaires, les propos des habitants interviewés par les journalistes Bernard André et Jean-Claude Égée sont à ce titre tout à fait intéressants.

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/sxf01017451/le-haut-du-lievre-a-nancy

JL V

SOURCES :