En 1946, Edith Farnsworth, qui est médecin à Chicago, demande à Mies van der Rohe de lui construire une maison de weekend d’une seule pièce, en pleine nature.

Le dépassement du budget initial fut à l’origine d’une brouille entre la propriétaire et l’architecte, mais celui-ci finit par gagner le procès que lui avait intenté Edith Farnsworth.

Quoiqu’il en soit, la Farnsworth house va très vite devenir l’une des réalisations les plus admirables de Mies van der Rohe et l’une des références mondiale du Style International.

Cet article publié en en septembre 1958 témoigne de la renommée internationale que la Edith Farnsworth house a acquise quelques années seulement après sa construction.

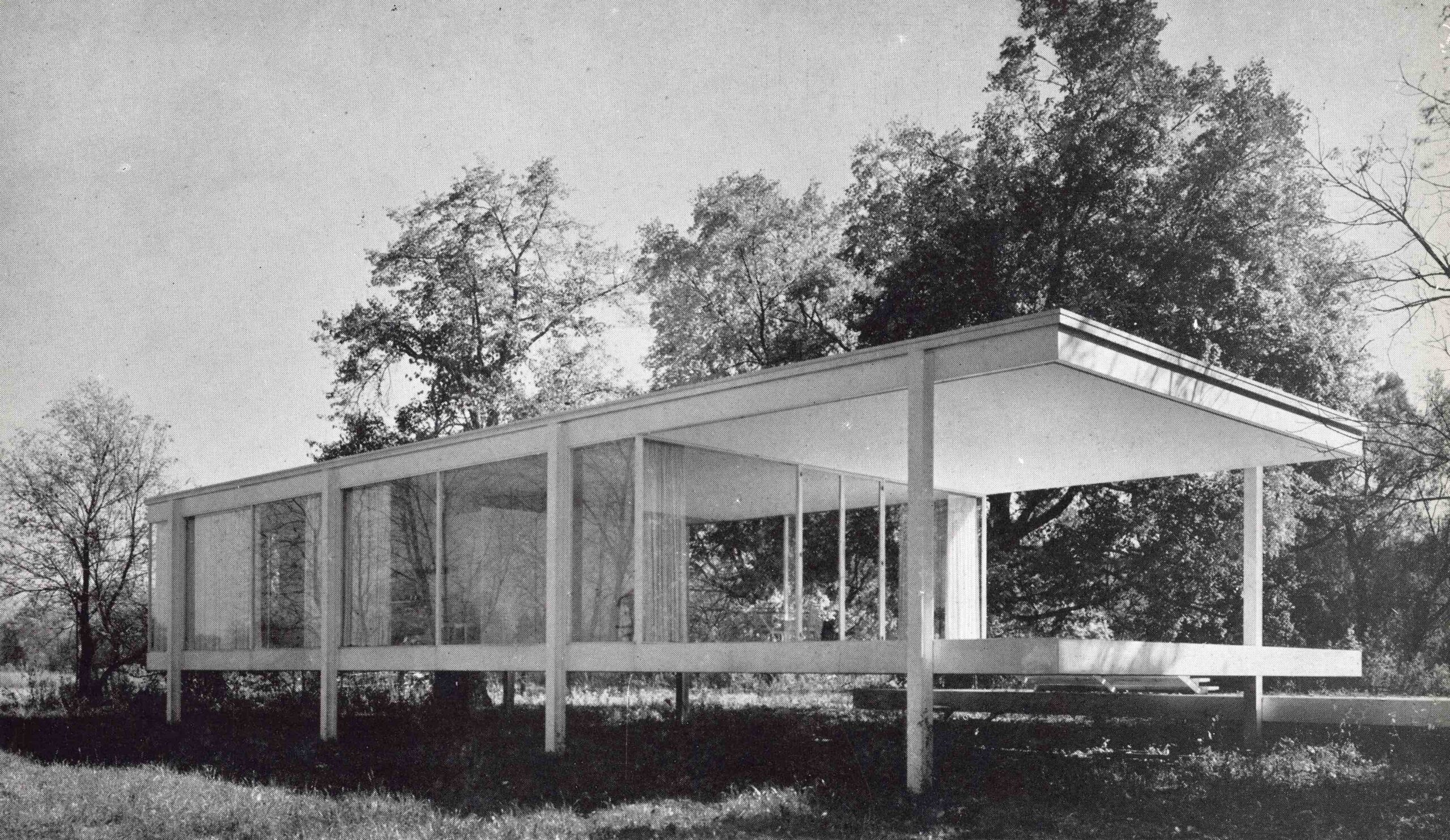

« Ce simple prisme en verre et acier est le résultat de cinq années de délicates mises au point. Il constitue sans doute un manifeste architectural dont la pureté totale a été rendu possible grâce à un mécénat indifférent aux critères habituellement appliqués au concept d’habitation. C’est dans la recherche plastique bien plus que dans ses qualités accessoirement fonctionnelles que réside l’importance de ce ‘’morceau d’architecture’’. Il y a sans doute aujourd’hui mille manières de réaliser deux plans horizontaux supportés par huit poteaux, mais on ne l’a certainement pas encore fait avec une telle perfection, à la fois dans la dans les proportions et dans le détail, et en mariant des matériaux d’une façon aussi remarquable.

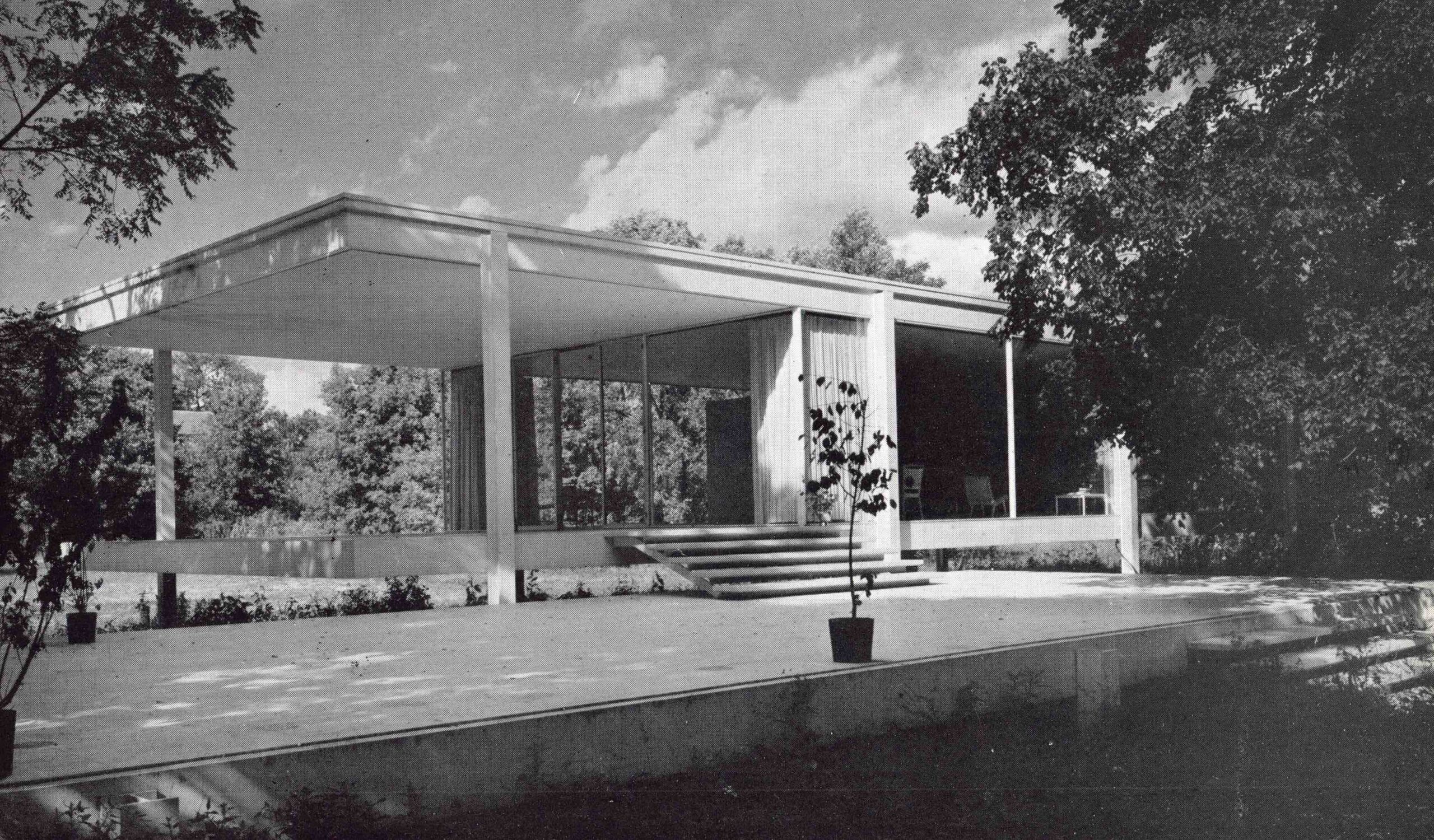

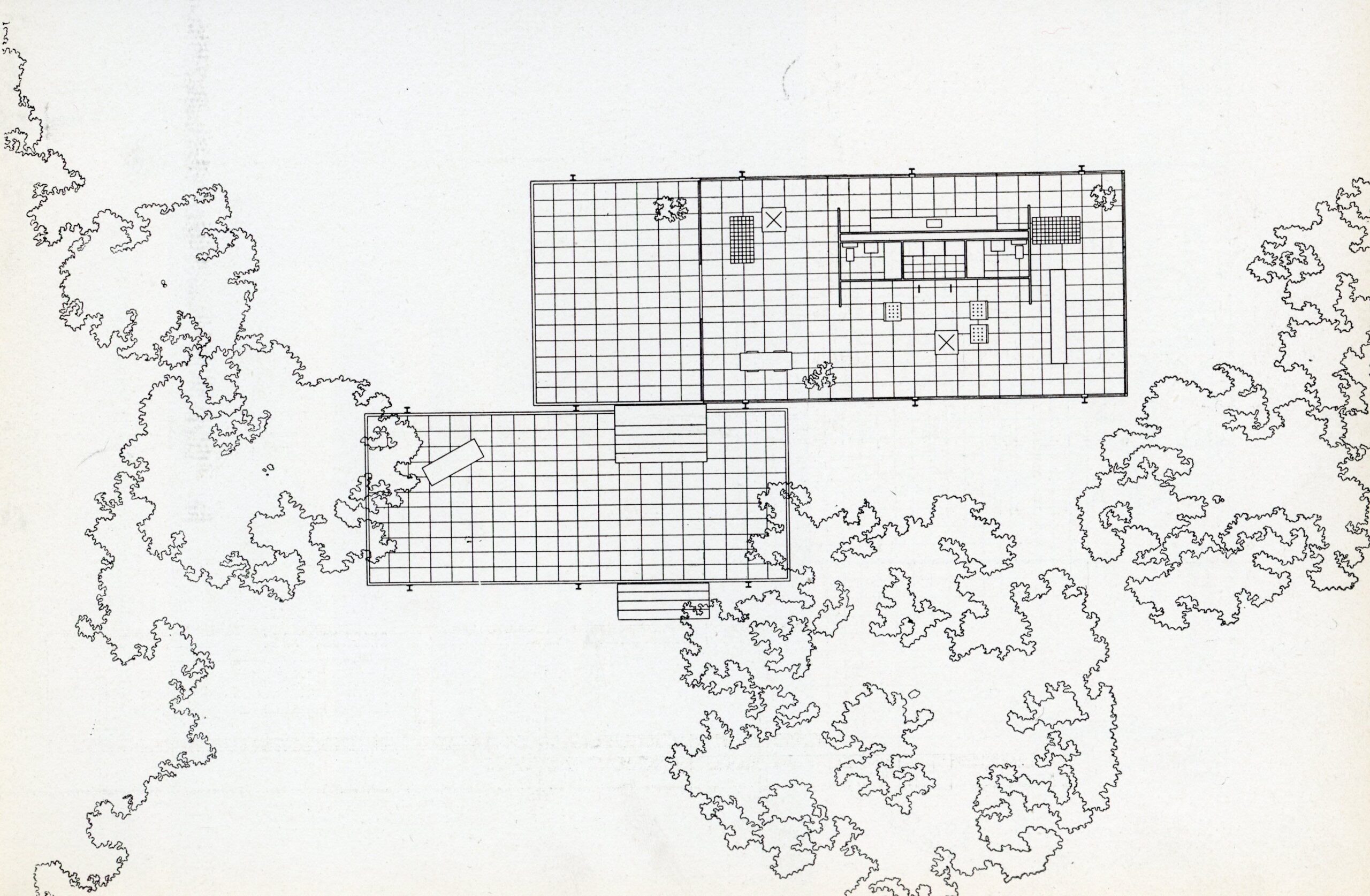

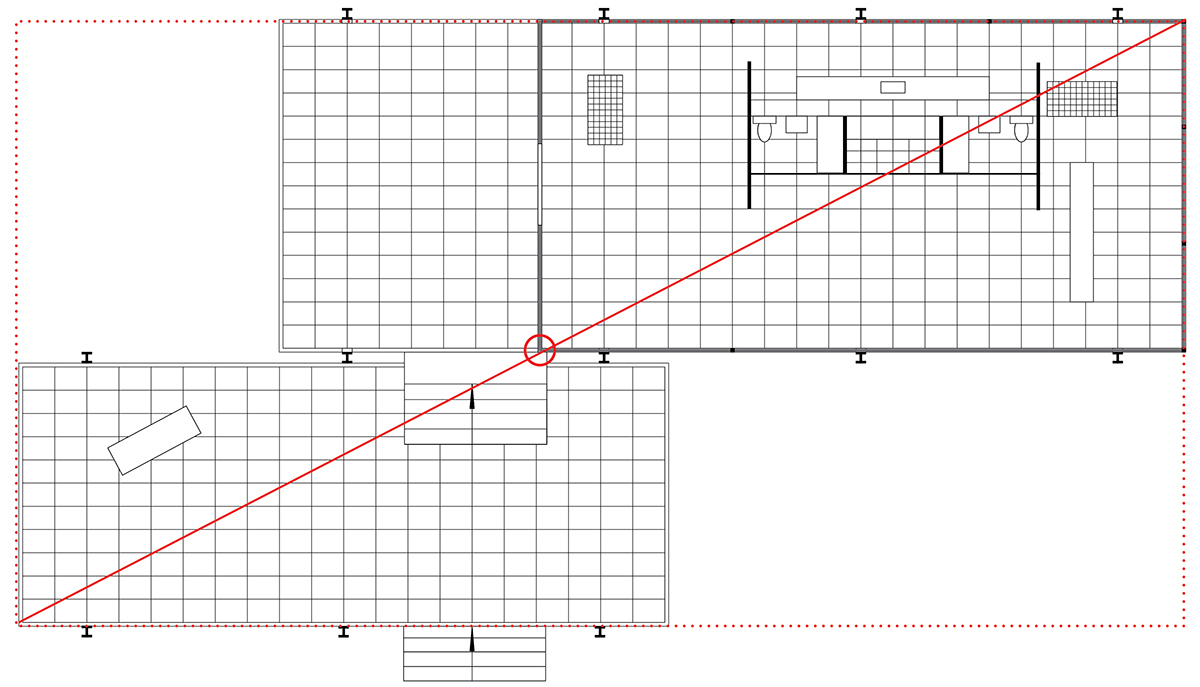

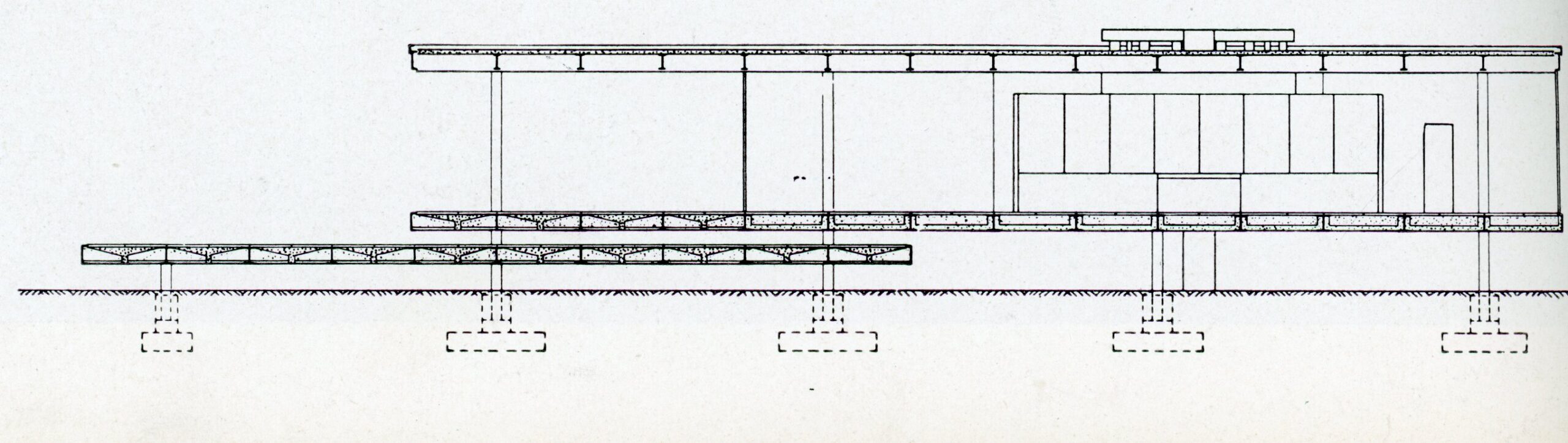

La construction consiste en deux plans horizontaux de 23,50 X 8,70 m. Le plancher est placé à 1,20 m au-dessus du sol et la dalle de terrasse supportée par huit poteaux en double T à larges ailes soudées latéralement sur les U de rives des deux plates-formes.

Une troisième plate-forme formant terrasse, à mi-hauteur entre plancher et le sol, repose sur de courts potelets métalliques. L’habitation comprend un seul volume, vitré aux quatre faces. au milieu duquel est placé un bloc de service étroit et long contenant deux salles de bains, l’équipement mécanique, une cheminée et auquel est adossée, d’un côté, la cuisine.

De courts écrans saillent légèrement aux deux extrémités et suggèrent un nuancement des espaces intérieurs.

Les seules baies ouvrantes sont la porte à deux ventaux ouvrant sur le porche et deux fenêtres pivotantes sur la façade opposée.

L’écartement des poteaux est de 6.50 m. Toutes les parties métalliques de l’ossature ont été traitées au jet de sable et ont reçu trois couches de peinture blanche. Les sols des deux plates-formes sont en dalles de travertin.

Afin de ne pas introduire de brisure dans la netteté du profil, aucun élément ne saille au-dessus du toit. Les ventilations de service sont faites par refoulement vers le dessous.

Un réseau de serpentins pour chauffage par le sol est placé sur le périmètre, immédiatement devant les glaces, mais un système de chauffage par air chaud est la source principale de chaleur.

Le terrain, situe à proximité d’une rivière, est inondable, ce qui explique le parti de pilotis ».

Architecture d’Aujourd’hui, sept 1958

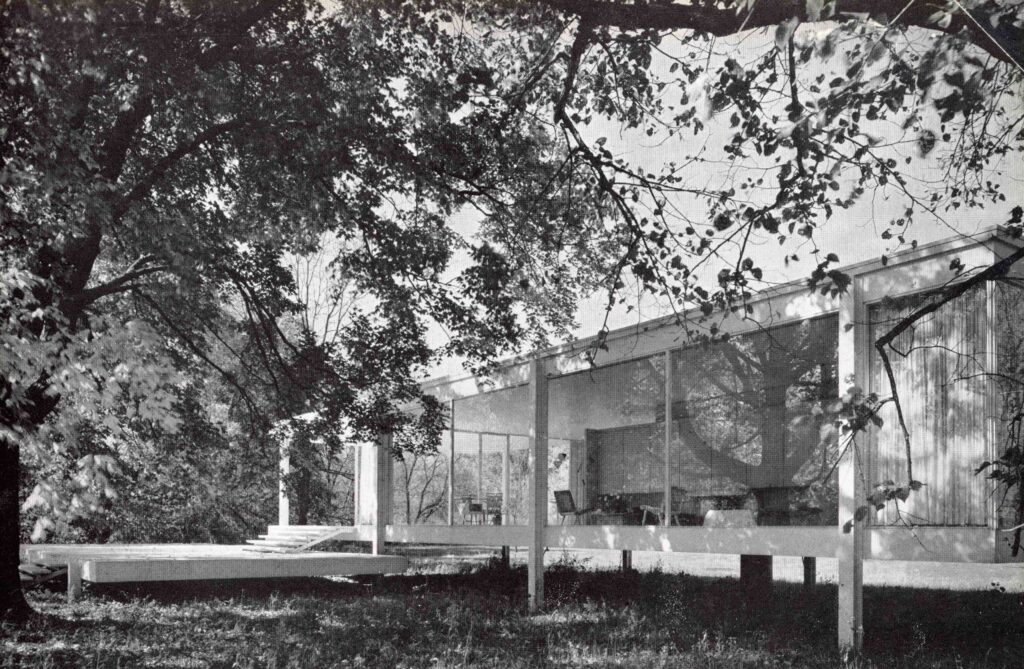

Pour bien comprendre le dispositif de cette maison, il faut rappeler qu’elle se situe au milieu d’un vaste domaine boisé de 4 hectares à 80 kilomètre à l’ouest de Chicago.

La maison est construite au bord de la rivière Fox sur un terrain régulièrement inondé. La façade principale est orientée plein Sud parallèlement à la rivière. L’architecte n’a pas prévu de route pour y accéder directement afin de préserver l’ordre naturel du lieu.

Jean-Louis Cohen explique dans son livre sur Mies van der Rohe que c’est lors d’un dîner avec des amis qu’il fit la connaissance d’Edith Farnsworth, une néphrologue réputée. L’architecte n’avait pas construit pour un particulier depuis une quinzaine d’années. Il reconnut par la suite qu’il adopta pour ce projet d’une maison complètement isolée une solution qui aurait complètement différente si c’était s’agit de la construire dans une zone urbaine.

La structure minimaliste de l’édifice, l’absence de murs, et la continuité des surfaces vitrées, créent une intense interaction entre le dedans et le dehors, entre l’humain et la nature, au point de révolutionner le concept de l’habitation. Le grand plateau est interrompu uniquement par une boîte en bois contenant les deux salles de bains et intégrant, d’un côté la cuisine ouverte, de l’autre la cheminée.

Les surfaces parfaitement lisses de la structure en acier et la finesse des assemblages donnent à l’ensemble l’allure d’une mécanique de précision. Étant posée sur de fin pilotis en pleine nature, elle ressemble plus à un temple shintoïste qu’à une maison particulière.

Comme le souligne Jean-Louis Cohen : « la demande que Mies adresse à la nature ne sera cependant pas payée de retour car les problèmes climatiques se multiplient dans cette construction dépourvue d’air conditionné. Les vitres se couvriront de buée en hiver et les insectes s’accumuleront en été, d’autant que Mies n’acceptera pas d’installer des protections autour des porche ».

Ce concept de vaste plateau ouvert, interrompu uniquement par le bloc de service central, permet de décliner à l’envi les aménagements, en fonction des besoins des résidents. Reste que la présence d’une aussi grande surface de verre rend son isolation particulièrement difficile, surtout quand cette région où il peut très froid l’hiver et très chaud et l’humide l’été.

Reconstitution à partir de photos d’époque, réalisée sous le patronage des Chicago Landmarks. Photographies de William Zbaren © thespaces.com

Charles Jencks, dans son ouvrage ”Mouvements modernes en architecture”, écrit à propos de Mies van der Rohe et de son architecture : “La beauté révèle la vérité ou rend la vérité manifeste. On se souviendra que Platon avait mis au-dessus de son entrée : “Celui qui est inexpérimenté en géométrie ne peut entrer dans ma maison”, parce que, sous-entendu, seule la géométrie se réfère aux universaux essentiels qui se trouvent derrière les apparences passagères et multiforme”.

Mais il ajoute aussi : “Mies fait de magnifique bâtiments uniquement parce qu’il ignore pas mal d’aspects d’un bâtiment. S’il avait résolu plus de problèmes, ses bâtiments seraient moins puissants. Ce paradoxe est aggravé par les compromissions diverses avec le fonctionnalisme”.

JL. V

SOURCES :