Alors que la charge de construire des lycées revient traditionnellement aux Architectes des bâtiments civils et des palais nationaux, c’est un concours de circonstances qui conduit à un architecte local, André Dubard de Gaillarbois, à être désigné pour réaliser celui de Reims.

Le résultat est une architecture élégante, malgré les contraintes de la règlementation qui recherche avant tout la réduction des coûts, et un processus constructif innovant.

Le nouveau établissement est, bien entendu pour l’époque, un lycée de garçons avec un internat. Il ne deviendra un lycée mixte que quelques années plus tard.

Pour bâtir ce nouvel établissement, la Municipalité fait don d’un terrain de 4 hectares dans la une zone peu dense située à la périphérie immédiate au sud-est de la ville ancienne.

Il est le descendant direct du lycée situé rue de l’Université, très ancienne institution dans la lignée du Collegium Bonorum Puerorum remontant au Moyen Âge et l’un des premiers lycées créés selon une loi napoléonienne visant à former ” l’élite de la nation ”.

Voici comment la revue Architecture Française le présente dans son numéro 221/222 en 1961.

“Le nouveau lycée de Reims reçoit 1 550 élèves dont 300 internes et 100 demi-pensionnaires.

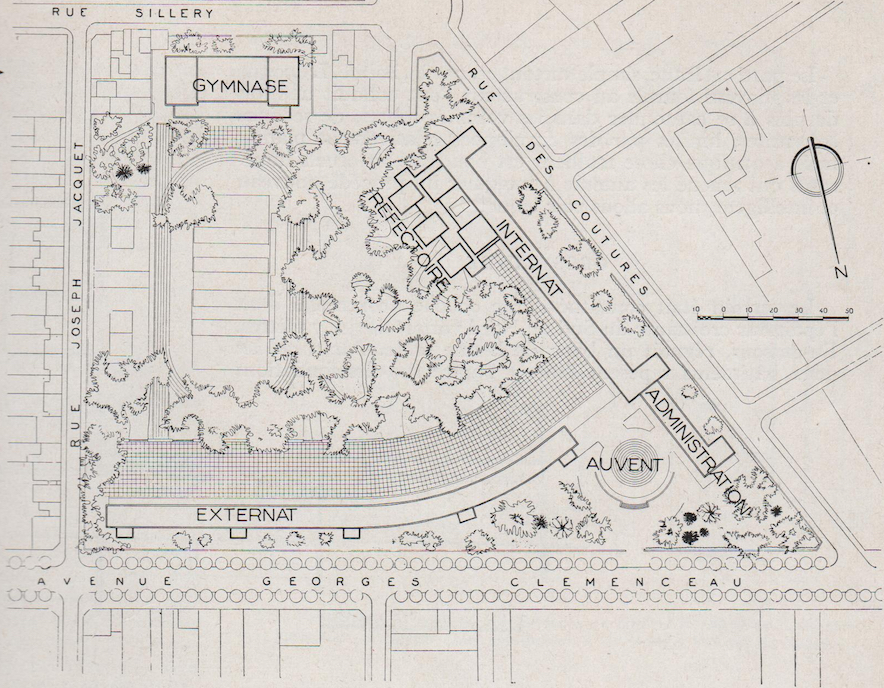

A. Internat – B. Externat – C. Cuisines – D. Réfectoires – E. Gymnase – F. Administration.

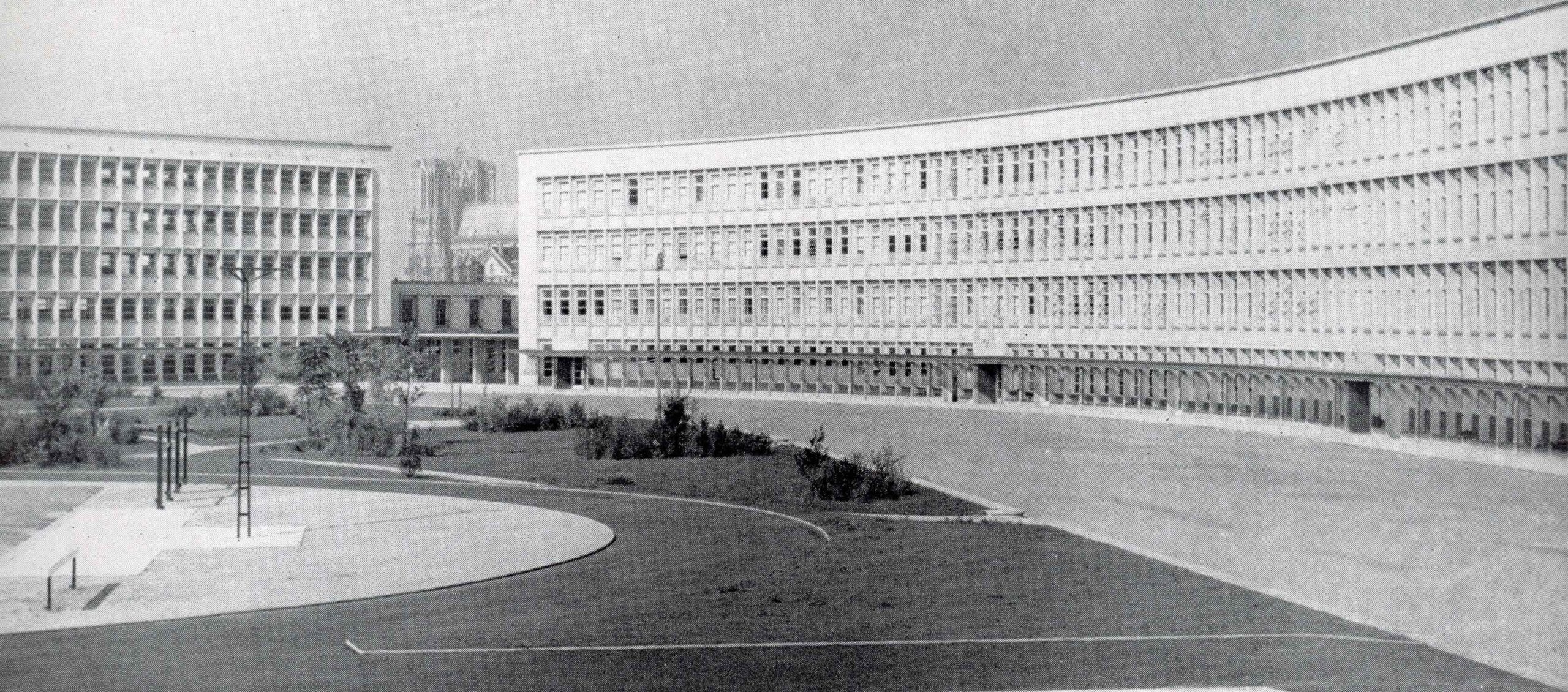

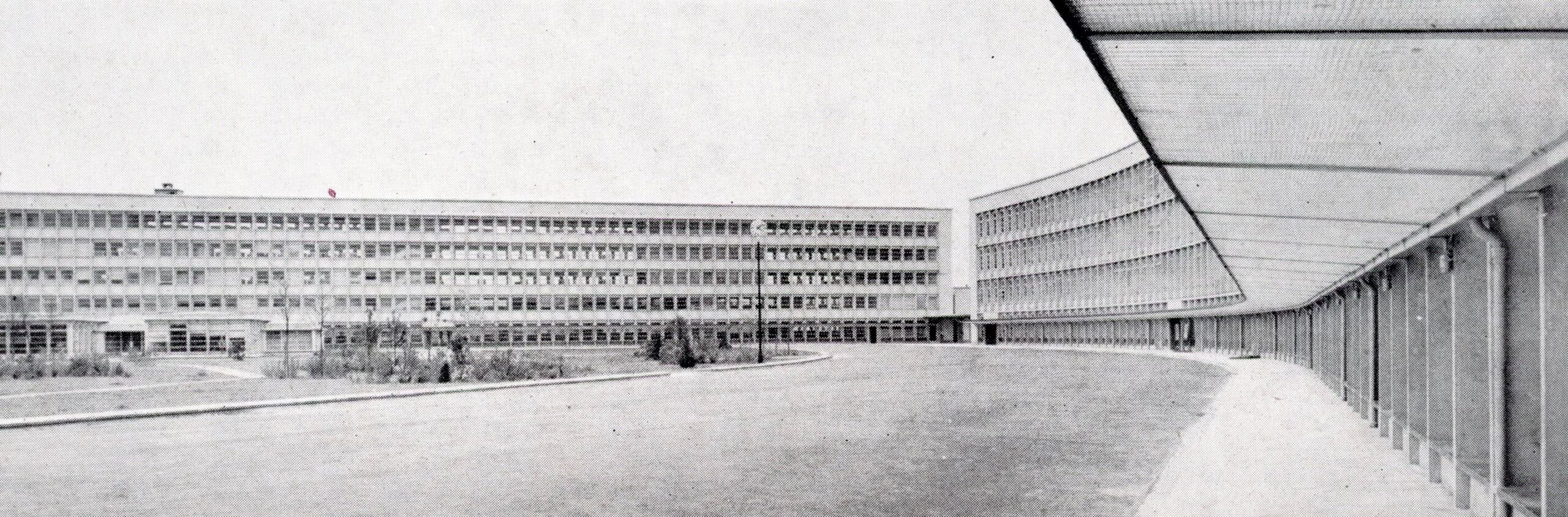

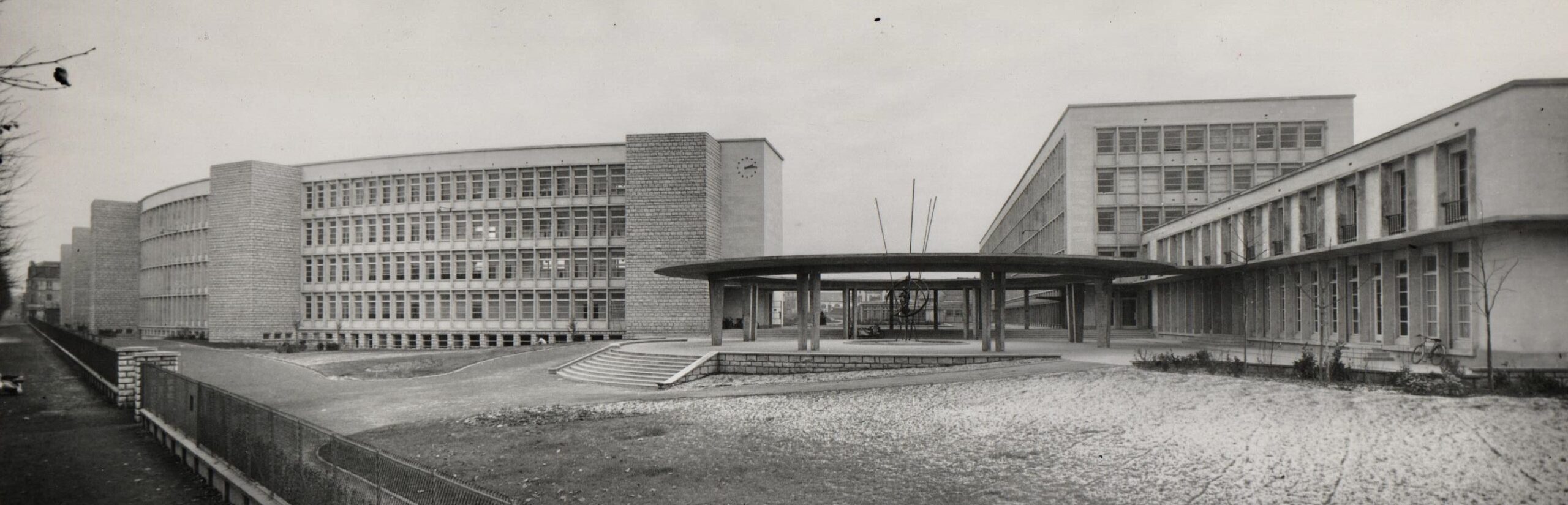

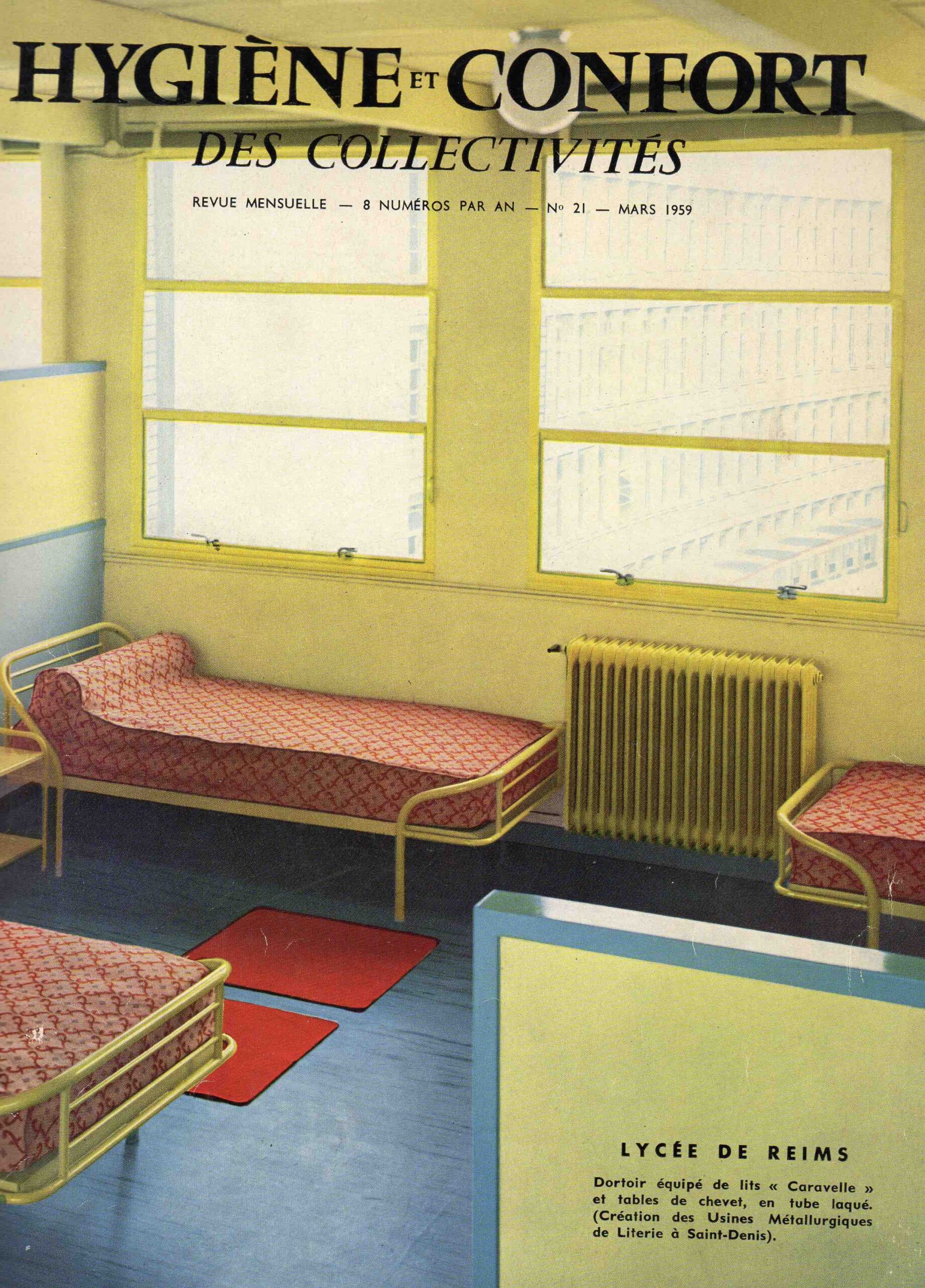

Les installations nécessaires se répartissent en 4 bâtiments principaux : l’externat est un bâtiment courbe composé d’un rez-de-chaussée et de trois étages ; ses classes sont exposées au Sud ; l’internat, orienté Est-Ouest, comporte un rez-de-chaussée et de quatre étages ; sa partie centrale groupe études, dortoirs et infirmerie. Les réfectoires se détachent au rez-de-chaussée et s’ouvrent sur la verdure. L’administration, située près de l’entrée, occupe un bâtiment de deux niveaux. L’entrée, à l’angle Nord du terrain, est marqué par un portique circulaire d’où sont accessibles l’externat, l’internat et l’administration.

Les bâtiments, placés à la périphérie du terrain, laissent libres des espaces de jeux, des terrains de sports et des zones de verdure. Le gymnase est situé au Sud-Ouest de la composition.

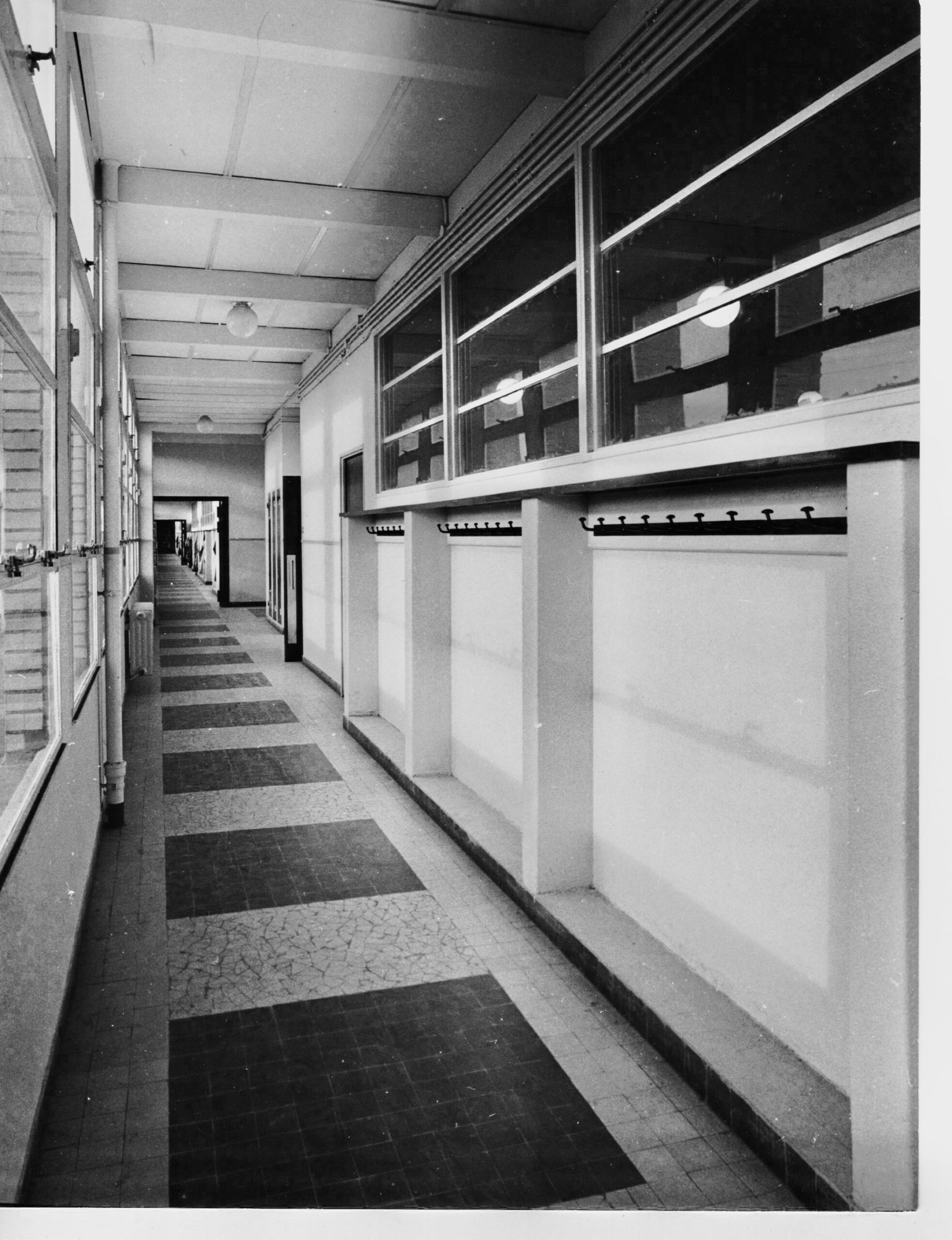

La construction exprime, en façade, la trame du plan (1,75 m). L’ossature correspondante est très fine et très en relief. A l’intérieur du quadrillage de façade, le remplissage est revêtu de carrelage qui forme allège et se retourne autour des fenêtres.

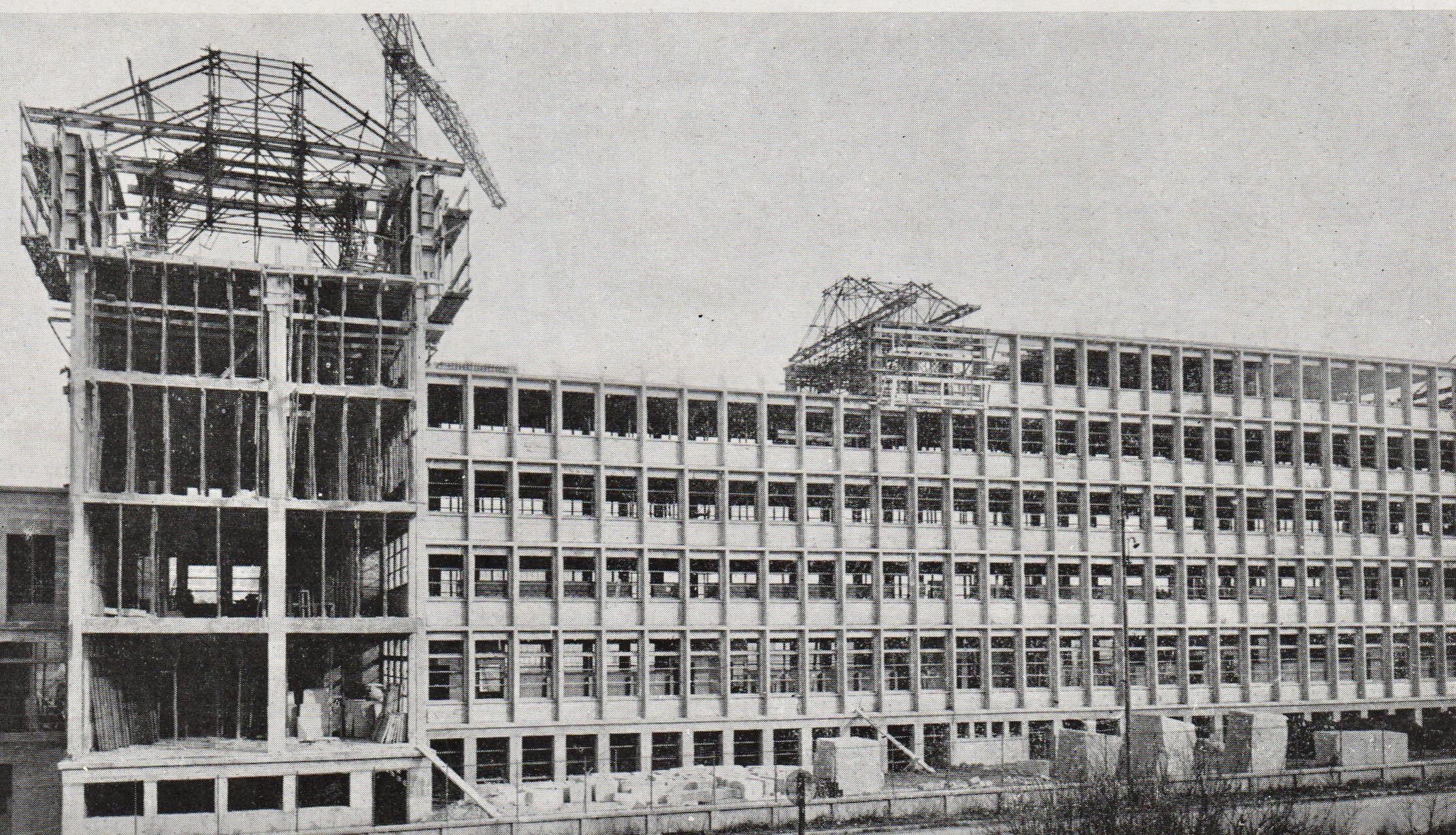

De cette conception est né un procédé de mise en œuvre qui a été mis au point par les Constructions de l’Ile de France : des moules métalliques permettent une fabrication en place des façades et de planchers finis. Ces moules sont mobiles grâce à des chariots qui s’appuient sur la dalle des planchers au fur et à mesure de leur réalisation. Pour les façades, le dispositif général constitue un portique, sur lequel sont accrochés les moules des façades avant et arrière du bâtiment permettant l’exécution simultanée de trois travées. Les planchers étaient réalisées par un moule horizontal de six trames carrées. Durée des opérations : 3 jours par moule de façade, soit une trame par jour, 6 jours par moule de plancher (le décoffrage nécessitant un temps de prise plus important), soit une trame carrée par jour”.

Architecture Française, janvier-février 1961

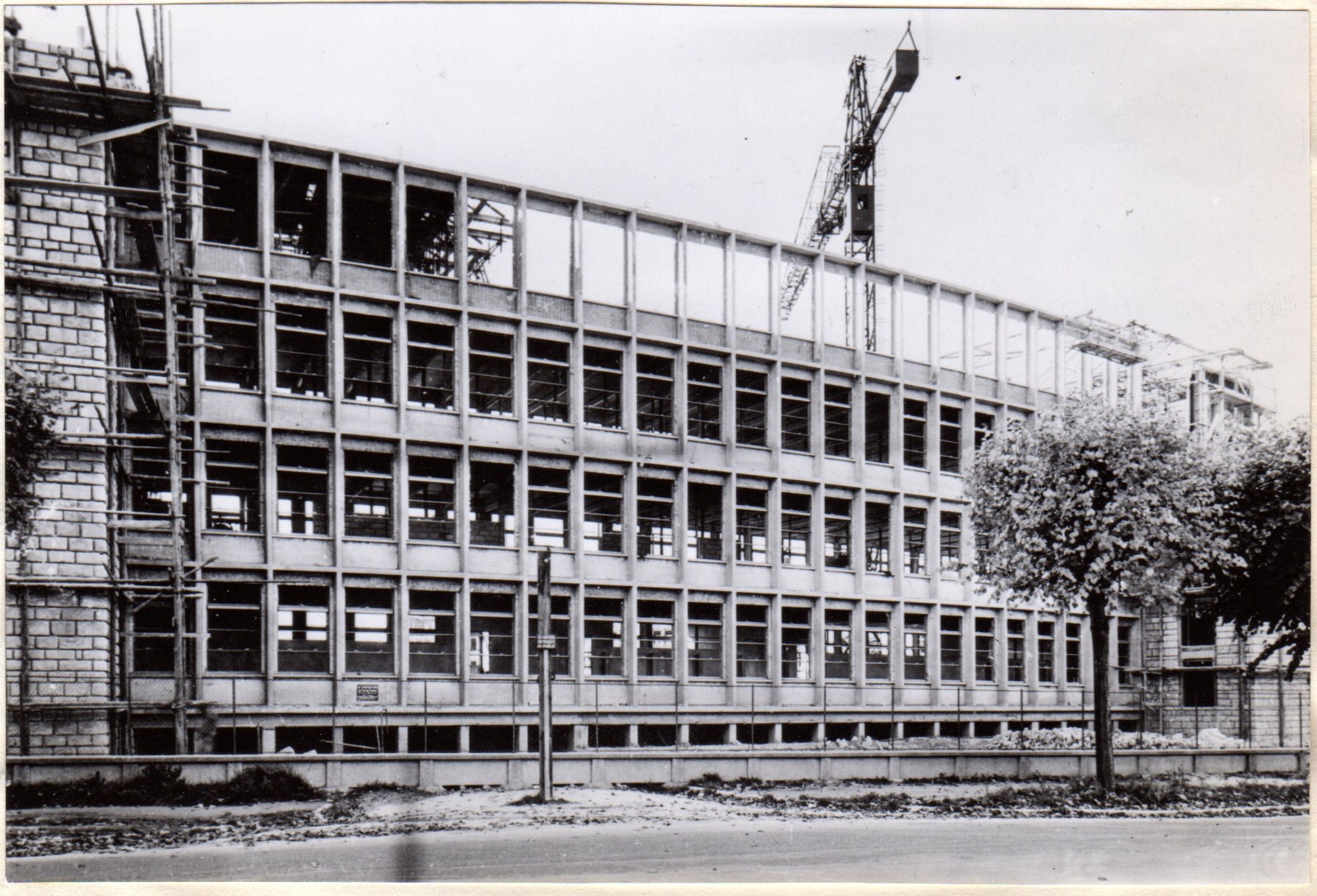

Le Focus sur le lycée Clemenceau fournit des explications complémentaires : « Plusieurs coffrages se suivent et permettent d’exécuter en une seule opération une longueur de façade et une longueur de plancher, soit deux fois trois travées. Une fois la séquence achevée, les moules glissent pour poser un plancher sur les trois premières travées et recréer trois travées suivantes. Il est intéressant de noter la rapidité du gros œuvre qui a été exécuté sur une période très brève. Entre le 15 juillet et le 22 octobre 1957, malgré un mois d’août traditionnellement non-travaillé dans le bâtiment, 5.000 m2 de façades et 6.000 m3 de planchers ont été réalisés sur l’ensemble du chantier avec un effectif se réduisant à 15 ouvriers qualifiés et à 20 manœuvres spécialisés ».

Ces photographies du chantier permettent de bien identifier la trame de 1,75 mètre rendue obligatoire par la circulaire du 1er septembre 1952 et l’utilisation d’éléments préfabriqués en béton pour les façades notamment.

En disposant les salles de classes de façon à ce qu’elles soient exposées au Sud et en positionnant les couloirs au Nord côté rue, l’architecte répond au souci des hygiénistes, mais il enfreint la nouvelle réglementation qui depuis 1952 impose un couloir central afin de réduire les coûts de construction des établissements scolaires.

La forme légèrement courbée de l’externat rappelle l’architecture du lycée Albert Schweitzer au Raincy de l’architecte Raymond Petit ou de celui du lycée de Libourne de l’architecte Jacques Carlu.

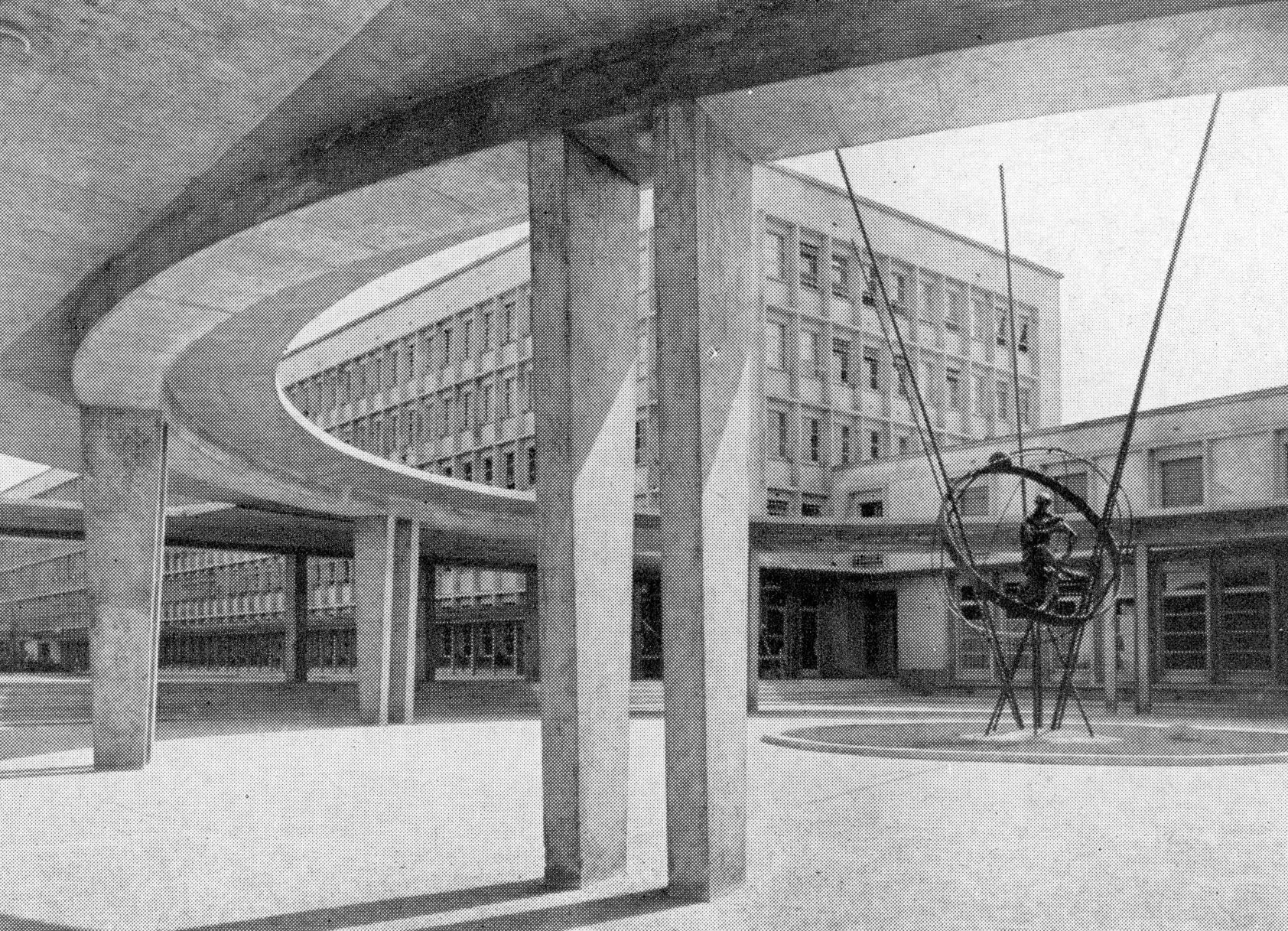

L’accès de l’établissement « s’articule autour d’une place libre et surélevée, magistrale et circulaire, jouant le rôle de parvis du temple. Selon l’architecte, il forme l’entrée et le nœud des trois bâtiments, administration externat internat, le gymnase étant dissocié avec les sports et jeux de plein air. Ce seuil d’entrée monumental est abrité d’un toit annuaire ayant 30 mètres de diamètre extérieur, supporté par une succession de poteaux en béton de 4,50 mètres de hauteur. Dans l’agencement particulièrement lisse et fonctionnel du lycée, cet élément architectural se différencie immédiatement et affirme une fonction distributive. La référence antique est implicite, notamment celle du théâtre maritime de la villa d’Hadrien, revalorisé dans les années 1950 par des fouilles archéologiques » (ouvrage cité).

Visant l’atelier du sculpteur Louis Leygues, André Dubard de Gaillarbois repère une maquette qu’il va tout de suite demandé à l’artiste de réalisé en grand afin d’occuper la place centrale du portique circulaire marquant l’entrée du lycée « L’Homme dans l’Univers en expansion, c’était exactement ce que je souhaitais » déclara-t-il. Un message d’espoir adressé à tous les lycéens qui fréquentent l’établissement.

Comme le souligne les auteures du Focus consacré au lycée Clemenceau de Reims, Elisabeth Chauvin et Anne Jacquesson : « le projet d’André Dubard de Gaillarbois respecte en tout point les obligations (des règles de construction fixées par la circulaire ministérielle du 2 septembre 1952 n.d.l.r.), mais il compense cette rigueur normative en tirant pleinement parti de la topographie et de la forme presque triangulaire de la parcelle (…) L’architecte renverse implicitement la symbolique du bâtiment scolaire, enfermé sur lui-même, pour en faire un espace à ciel ouvert et convivial. C’est un changement notable dans l’histoire de l’architecture administrative française, qui confère à ce lycée une personnalité propre ».

JL V

SOURCES :

Nos plus vifs remerciements à Elisabeth Chauvin et à Thierry Dubard de Gaillarbois, petit-fils d’André Dubard de Gaillarbois

‘’ Lycée de garçons à Reims ‘’, Architecture Française, numéro 221/222, janvier-février 1961

‘’ Le lycée Clemenceau à Reims’’, Focus, Elisabeth Chauvin et Anne Jacquesson, Ville de Reims