Les conditions de vie des individus et les réalisations techniques sont en perpétuelle évolution, et c’est ainsi qu’on juge périmé ce qui semblait normal et même moderne il y a cinquante ans.

En économie domestique cette évolution est particulièrement sensible et il n’est pas une femme de notre époque, pour laquelle le mot blanchissage, par exemple, n’évoque au même instant le mot ‘’machine à laver’’.

Ces premiers mots de cet article de 1954 sont d’autant plus d’actualité aujourd’hui alors qu’il traitait d’un fait nouveau à l’époque : l’émergence des buanderies collectives rurales !

Les conditions de vie des individus et les réalisations techniques sont en perpétuelle évolution, et c’est ainsi qu’on juge périmé ce qui semblait normal et même moderne il y a cinquante ans. En économie domestique cette évolution est particulièrement sensible et il n’est pas une femme de notre époque, pour laquelle le mot blanchissage, par exemple, n’évoque au même instant le mot ‘’machine à laver’’ ;

Cependant, la proportion de ménagères utilisatrices de machines à laver est encore très faible, surtout dans les milieux ruraux où les conditions de travail de lessive sont restées à peu près ce qu’elles étaient à l’époque des lessives au cuvier. La ménagère rurale passe, en effet, plus de cinq heures par semaine au lavage du linge, ce qui représente par an trente journées complète de travail de huit heures et quel travail fastidieux et pénible ! Les lavoirs ou simplement les bords de la rivière, pour tout poétiques qu’ils puissent être, n’en sont pas moins une réelle source de fatigue et d’usure pour la femme qui les fréquente en toute saison, qu’il pleuve ou qu’il vente.

Il apparaît donc nécessaire de trouver des solutions au problème du lavage dans les campagnes. On objecte souvent, et surtout les hommes, qu’il est préférable d’accorder la priorité aux réalisations essentiellement productives dans le domaine de l’exploitation agricole plutôt qu’aux mécanisations intéressant le domaine domestique. Cependant la femme est, en plus d’une ménagère, une auxiliaire du chef d’exploitation et c’est elle qui a généralement la haute main sur d’importants secteurs de production : jardinage, laiterie, basse-cour… C’est pourquoi toute amélioration de son travail ménager peut être considéré comme indirectement productive dans la mesure où le temps gagné sera consacré à des activités essentielles.

Posséder individuellement une machine à laver est sans doute ce qui vient en premier lieu à l’esprit. Toutefois la ménagère rurale doit bien se persuader qu’une machine à laver ne pourra lui rendre de réels services que si elle est adaptée à ses besoins. A cet effet, il a été fait une enquête dont les résultats ont montré que la ménagère, dans un foyer rural normal de 4-5 personnes, avait à envisager, toutes les deux semaines, une lessive de 24 à 30 kilos de linge, et qu’une partie de ce linge était constituée de grosses pièces, bleus, blouses, draps lourds en toile de pays… De ce fait, la machine à laver rurale doit être une machine avec moyen de lavage énergique et possibilité de chauffage de l’eau, de capacité assez importante (6 kilos de ligne environ), robuste, et d’entretien aisé, toutes qualités qui en font malheureusement un appareil au prix prohibitif pour les budgets modestes. En effet, le prix de cette machine correspond à un quart environ du revenu annuel d’une exploitation moyenne de 14 ha. par exemple. D’ailleurs l’utilisation d’une telle machine, 26 fois par an seulement, n’est pas toujours rentable pour une petite exploitation. Enfin, pour avoir un maximum d’efficacité, la machine à laver doit être située dans un local groupant le matériel secondaire et, surtout recevant l’eau sous pression.

Aussi, il apparait qu’au niveau du lavage ‘’à la maison’’ il serait plus raisonnable de chercher à tirer un meilleur parti de ce dont on dispose déjà, aménagement rationnel du poste de travail, petits détails évitant les fatigues inutiles (par exemple, bonne hauteur des plans de travail, bon éclairage, chariot de transport du linge, etc.) ou d’acquérir un matériel amélioré d’un prix cependant moindre que la machine à laver (ventouse par exemple).

Faut-il donc conclure de ceci que la fermière moyenne doit abandonner le projet de voir son linge lavé dans une machine ? A priori on pourrait le penser, d’autant plus que la formule des salons-lavoirs automatiques qui lui permettrait de le faire ne semble pas vouée à un grand développement dans les campagnes. En effet, la plupart des petits communes rurales ne peuvent fournir une clientèle assurant le fonctionnement continu de 5 à 6 machines nécessaires pour faire d’un salon-lavoir une entreprise commerciale rentable.

Il y a pourtant une solution, toute neuve encore mais qui commence à connaître une vogue justifiée, les buanderies collectives, dont le principe, bien simple, est de permettre l’utilisation individuelle d’une matériel acheté collectivement, ce qui résout les difficultés dont nous avons parlé précédemment. Plusieurs formes de buanderies collectives peuvent être envisagées :

La machine circulante. C’est la plus simple à mettre sur pied et à faire fonctionner. Il suffit d’un groupe de familles, une association, une coopérative ou une commune achète une machine à laver et un chariot et assure le transport de maison en maison. Le taux de location sera calculé pour couvrir les frais d’amortissement de l’ensemble et constituer un capital de réserve pour l’entretien et le remplacement futur de la machine.

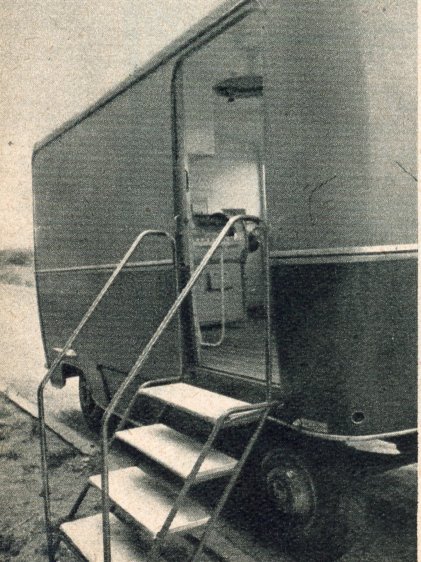

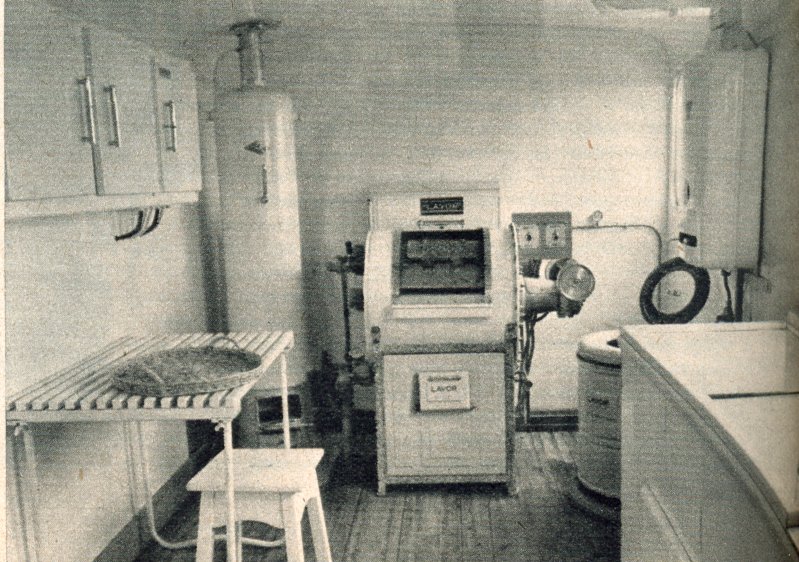

La buanderie ambulante. Il s’agit d’une ensemble beaucoup plus complet que le précédent, d’un camion ou d’une remorque équipée en buanderie avec machine à laver, essoreuse-centrifuge, bacs de trempage, table, placard, chauffe-eau, poste de propane, et qui se rend de ferme en ferme. C’est sans aucun doute la formule la plus adaptée aux régions d’habitat dispersé.

Il serait trop long dans le cadre de cet article, d’entrer davantage dans les détails d’ordre technique. Pour les groupements désireux de mettre sur pied une buanderie ambulante, signalons que toutes les précisions utiles peuvent être demandées au Ministère de l’Agriculture qui, au début de cette année a réalisée deux remorques-buanderies à titre d’expérience et de vulgarisation.

La buanderie collective fixe. Par contre, chaque fois que l’habitat est plus groupé, la solution qui s’impose est la buanderie fixe. En effet, elle permet aux usagers de bénéficier d’un équipement plus complet que celui des roulotte-buanderies, et dont l’entretien sera plus facile. En outre, il est souvent possible de les installer dans un bâtiment disposant déjà de courant électrique, d’arrivée et d’évacuation d’eau et même d’une source de chaleur, près des laiteries par exemple, ce qui a pour effet de réduire considérablement leur prix de revient.

Telles sont donc les solutions à l’ordre du jour pour résoudre le problème du blanchissage à la campagne. Il ne tient plus qu’à vous, ménagères rurales, de penser à ces questions, de voir ce qui pourrait convenir à votre village, d’en convaincre vos amies, votre mari, le Conseil Municipal de votre commune, de devenir en somme les instigatrices d’un progrès et d’un confort qu’il serait bien normal de voir pénétrer enfin toutes nos campagnes.

Arts Ménagers – Octobre 1954