Dans cette série d’articles, nous avons rassemblé plusieurs textes, des plans et de nombreuses photographies qui permettent de mieux comprendre cet édifice absolument unique qu’est la Basilique Saint-Pie X construit entre 1956 et 1958 sous le sanctuaire de Lourdes.

Une série qui comprend 5 épisodes :

1/5 : Pierre Vago découvre Lourdes, et réciproquement

2/5 : Pierre Vago présente le projet

3/5 : Le chanoine décode le programme

4/5 : L’ingénieur explique sa construction

5/5 : L’apport de la technique pour l’architecte

C’est en 1953 que l’architecte Pierre Vago est chargé par l’évêque de Tarbes, monseigneur Theas, de restaurer les abords de la grotte miraculeuse. Une rencontre entre l’architecte et le sanctuaire qui va se poursuivre pendant de nombreuses années par la construction de plusieurs édifices. Voici comment Pierre Vago raconte cette première rencontre dans ses mémoires titrées ”Une vie intense”.

« Je n’avais jamais visité Lourdes. Ce que j’en savais ne m’y incitait guère. Je n’aime pas les foules et je déteste tout ce qui semble être l’inévitable environnement des lieux de pèlerinage -le commerce sous ses formes les plus vulgaires.

Aussi, fus-je étonné en recevant, au cours du printemps de 1953, une lettre de l’évêque de Lourdes me priant de me rendre dans sa bonne ville pour une consultation. Je savais que monseigneur Théas avait la réputation d’être un saint homme, mystique fervent mais d’une force de caractère exceptionnelle; il était l’un des trois évêques de France à s’être publiquement opposés à la politique d’extermination nazie, ce qui lui valut d’être arrêté et emprisonné par la Gestapo; il était connu aussi pour sa simplicité et son contact avec les plus humbles, les plus simples, avec ceux qui souffrent. Aussi, je me rendis volontiers à sa convocation. L’homme me séduisit, et je crois qu’une sympathie profonde s’établit aussitôt entre nous. Sympathie qui devait s’affirmer et se consolider avec le temps, et résister à toutes les tempêtes.

Mgr Théas m’exposa les problèmes qui le préoccupaient et qui découlaient d’une seule cause : l’extraordinaire croissance de l’affluence de pèlerins. On en connaît l’origine. En 1858, une pauvre fillette, presque analphabète, croit reconnaître la Vierge Marie dans une chose (aquero, en patois bigourdan) blanche qui apparaît dans un creux de rocher, au bord d’un torrent, le Gave.

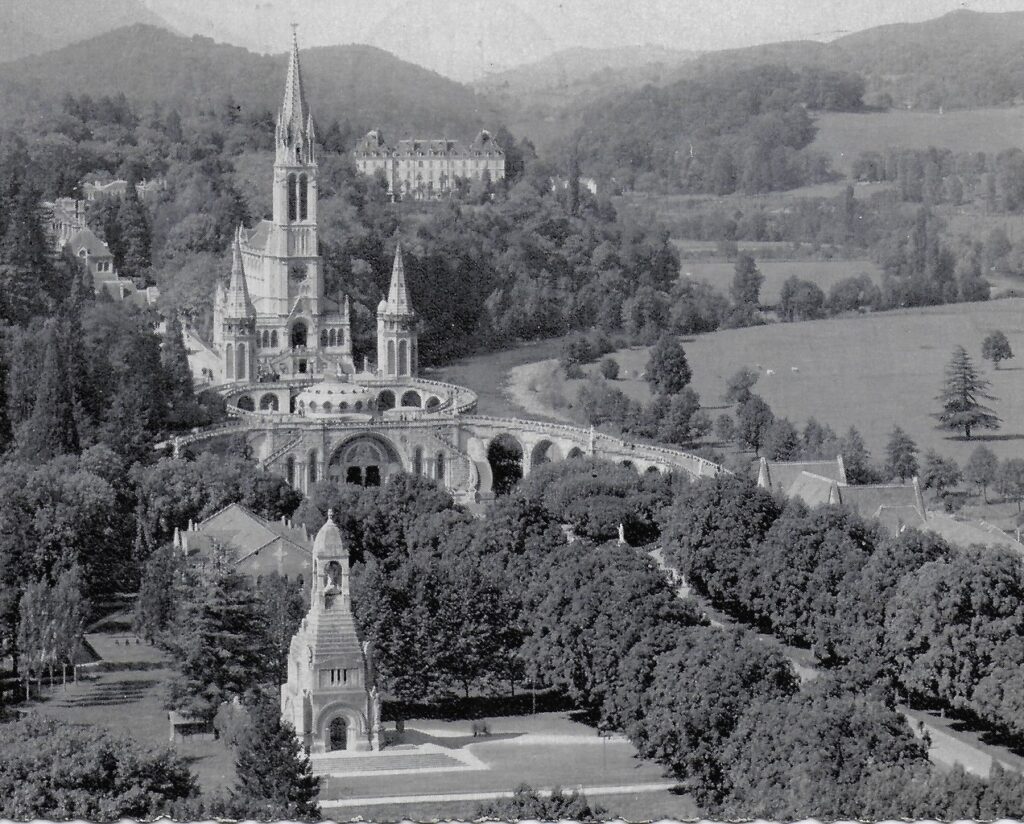

Elle revient treize fois, elle lui parle. Son curé, son évêque, les autorités civiles sont d’abord réticents, voire hostiles. Bernadette Soubirous reste ferme. Et déjà des groupes de fidèles se rendent en pèlerinage sur les lieux des apparitions. Là, une source a surgi et des guérisons inexplicables s’opèrent. Au fil des années, Lourdes connaît un succès croissant, en dépit de polémiques passionnées. Une église, dans un style sobrement faux gothique, est inaugurée en 1871. Avec ses huit cents places, elle s’avère vite trop exiguë. Un lieu de culte plus vaste, architecturalement moins heureux, est construit à l’orée du XX° siècle. Ses deux mille quatre cents places s’avèrent à leur tour insuffisantes.

Ces deux édifices, composés sur un axe monumental traversant d’assez vastes terrains appartenant à l’évêché, relèguent complètement ce qui devrait être l’élément essentiel et central, la grotte où eurent lieu les apparitions, où jaillit la source dont l’eau produit tant de guérisons que la science ne parvient pas à expliquer (sans parler de tant d’autres qui, pour avoir peut-être une origine psychique, n’en sont pas moins extraordinaires).

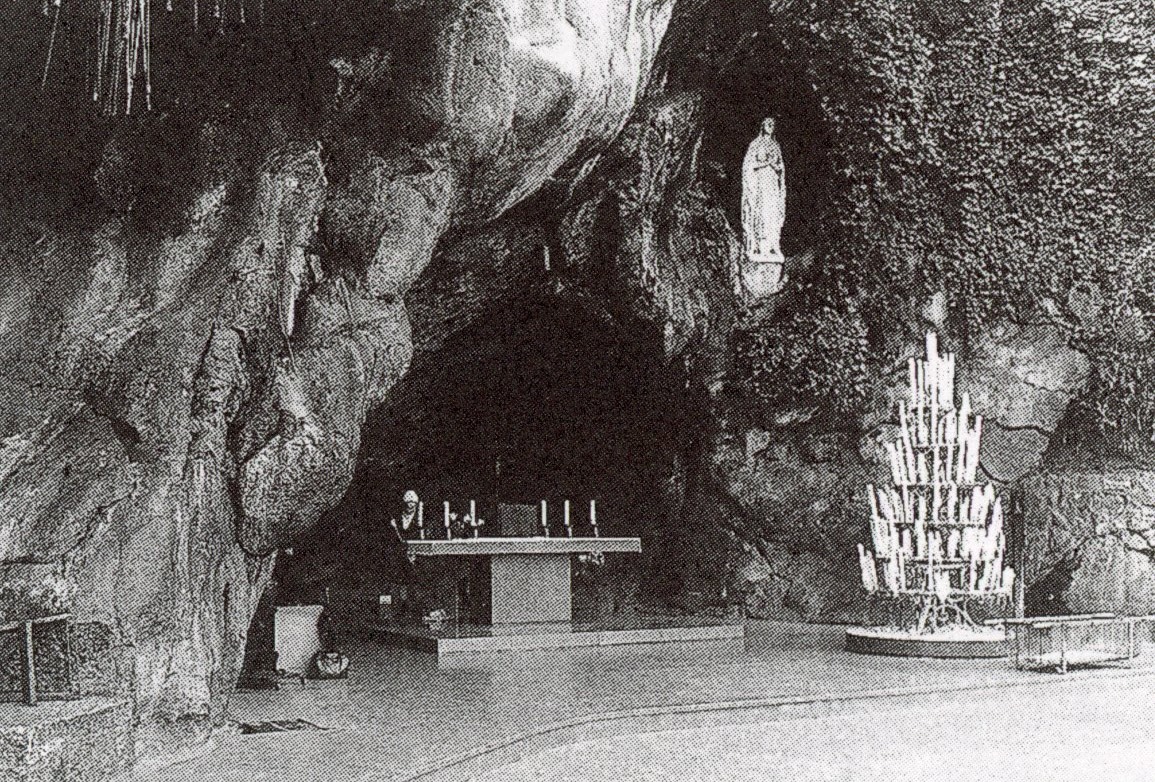

Cette grotte était presque oubliée, fermée par une épaisse grille, cachée par une vilaine construction abritant une sacristie. Une statue, bien connue parce que reproduite à des milliers d’exemplaires s’y trouvait sur un socle, couronnée d’une inscription en lettres dorées; un vilain autel dans le style Saint-Sulpicien, une chaire monumentale, des dizaines de béquilles et d’instruments orthopédiques, dons de fidèles guéris, formaient un décor assez déplaisant.

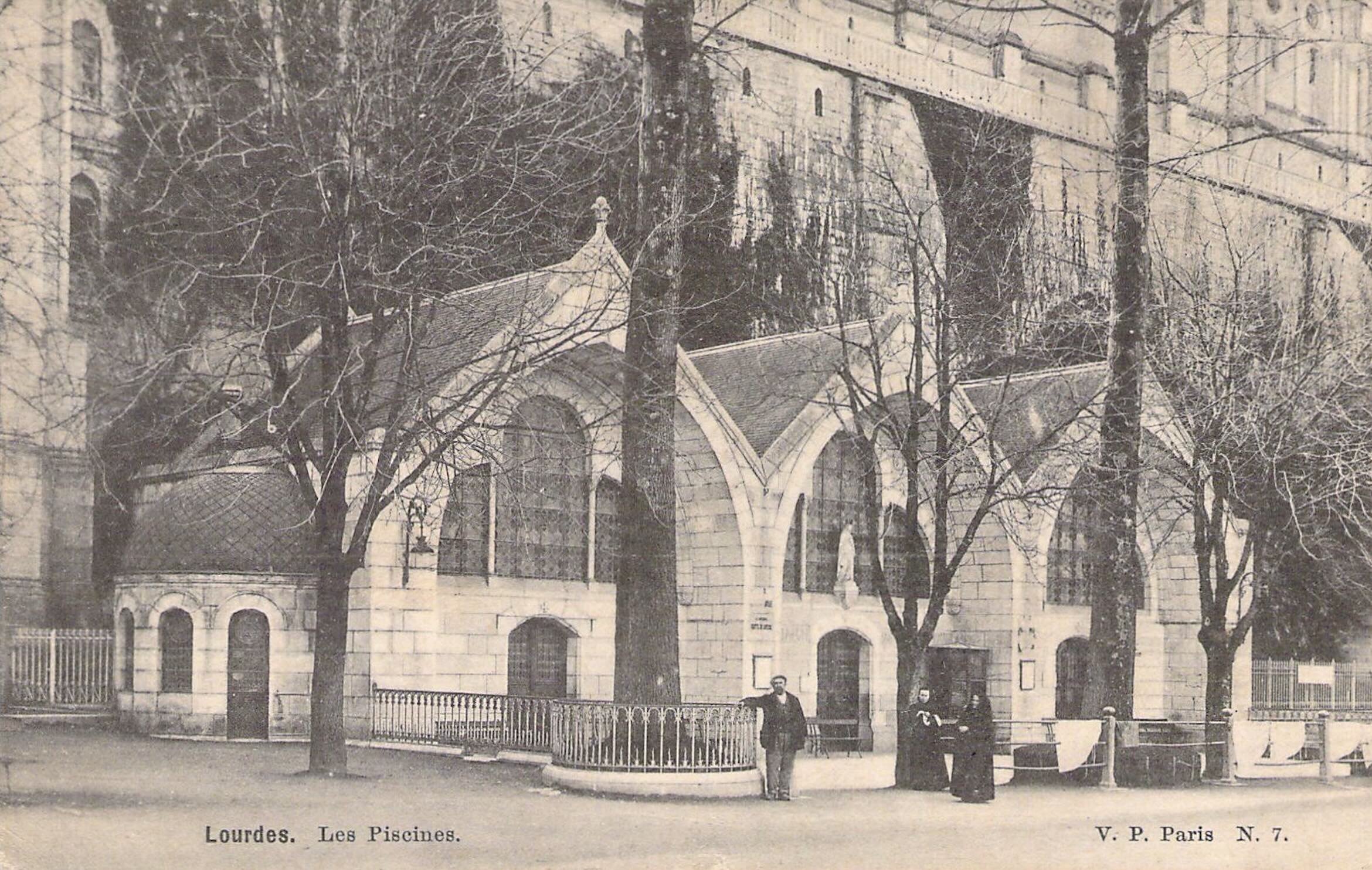

Quant à la fameuse source d’où jaillit l’eau qui guérit, elle était cachée par une épaisse dalle de béton, fermée par un puissant cadenas. On accédait à la grotte en longeant le Gave, par une sorte de promenade de ville d’eau. Le domaine était envahi par un grand nombre de monuments, autels, statues, dons de fidèles bien intentionnés, mais d’une qualité artistique plus que douteuse; surtout l’invasion de ces constructions finissait par détruire l’oasis de paix et de recueillement que constituait, encore, le vaste parc d’où heureusement les mercantis étaient exclus. Car rien n’était payant, ni l’eau de la source distribuée par une dizaine de robinets, ni les bains où l’on immergeait ou lavait les malades qui le désiraient. Six baignoires inconfortables et insuffisantes se trouvaient dans un prétentieux bâtiment néo-gothique (Seuls étaient payants les cierges que l’on pouvait acheter sur place et qui brûlaient à longueur d’année, nuit et jour, devant la grotte).

La grotte était tout de même le centre des sanctuaires; on s’y rendait en procession, on y célébrait des messes, on y priait. Or, l’espace séparant la grotte du Gave était devenu insuffisant; le bâtiment des piscines, les robinets, la sacristie étaient autant de goulets d’étranglement; on se bousculait dans un désordre qui ne permettait pas de respecter le recueillement et la sérénité nécessaires. C’est pour trouver une solution à ce problème que l’évêque avait constitué, dès septembre 1951, une commission d’études composée de techniciens, d’ecclésiastiques et de laïques; mais bien vite, il apparut qu’une consultation plus étendue était indispensable.

C’est ainsi qu’au printemps de 1953 je fus appelé à donner un avis en même temps que trois autres urbanistes – car il s’agissait, à première vue, d’un problème de circulation. (…)

Je passais plusieurs jours à Lourdes pour essayer de bien comprendre les problèmes très complexes qui s’y posaient. Enfin, je rédigeai un rapport que je remis à Mgr Théas. Après en avoir pris connaissance, celui-ci me révéla le nom des trois autres experts et me dit que, en gros, il y avait une grande convergence de vues. Aussi, me suggéra-t-il d’organiser une rencontre des quatre en vue de l’établissement, si possible, d’un rapport commun. Je le fis volontiers. Nous parvînmes vite à des positions communes, et je fus chargé de rédiger le document que nous signâmes conjointement le 1″ juillet 1953, à la grande satisfaction de l’évêque.

Encore fallait-il convaincre son entourage, les administrations locales, la municipalité, porte-parole des intérêts des hôteliers et des commerçants, etc. Je fis plusieurs voyages à Lourdes pour exposer vues, arguments et propositions. Avec plus ou moins de succès. Des réticences subsistaient. Je suggérai d’étendre le cercle des experts, ce que justifiait le caractère mondial des sanctuaires de Lourdes. (….)

À ma grande surprise, je reçus une brève lettre de Mgr Théas : Je vous nomme architecte en chef du domaine de la Grotte. Et aussitôt, nous passâmes au stade des projets concrets et à leur réalisation.

Quelles étaient, en gros, nos recommandations? D’abord, ne rien construire; au contraire : éliminer, nettoyer -purifier, si l’on peut dire. Redonner à la grotte la primauté oubliée, la délivrer de ce qui l’occultait et la défigurait. Ainsi fut démoli le lourd appendice servant de sacristie; celle-ci fut aménagée sous les rochers. Tout ce qui touchait à la grotte était longuement et parfois âprement discuté. Une des décisions les plus difficiles à faire admettre fut la suppression de la grille. On l’a démontée une nuit. J’ai suivi avec une certaine angoisse la dépose de la dalle enfermant la source. Elle est apparue, pure, merveilleuse. Nous l’avons éclairée et couverte d’une glace.

Tout le monde pouvait la voir. Un autel sobre a remplacé celui, tarabiscoté, qui existait derrière la fameuse grille. Plus délicate a été la suppression du socle de la célèbre statue et de sa couronne. Ainsi, on s’est un peu rapproché de la description de Bernadette. On avait annoncé une émeute, il n’y eut même pas une protestation; l’enlèvement est passé presque inaperçu.

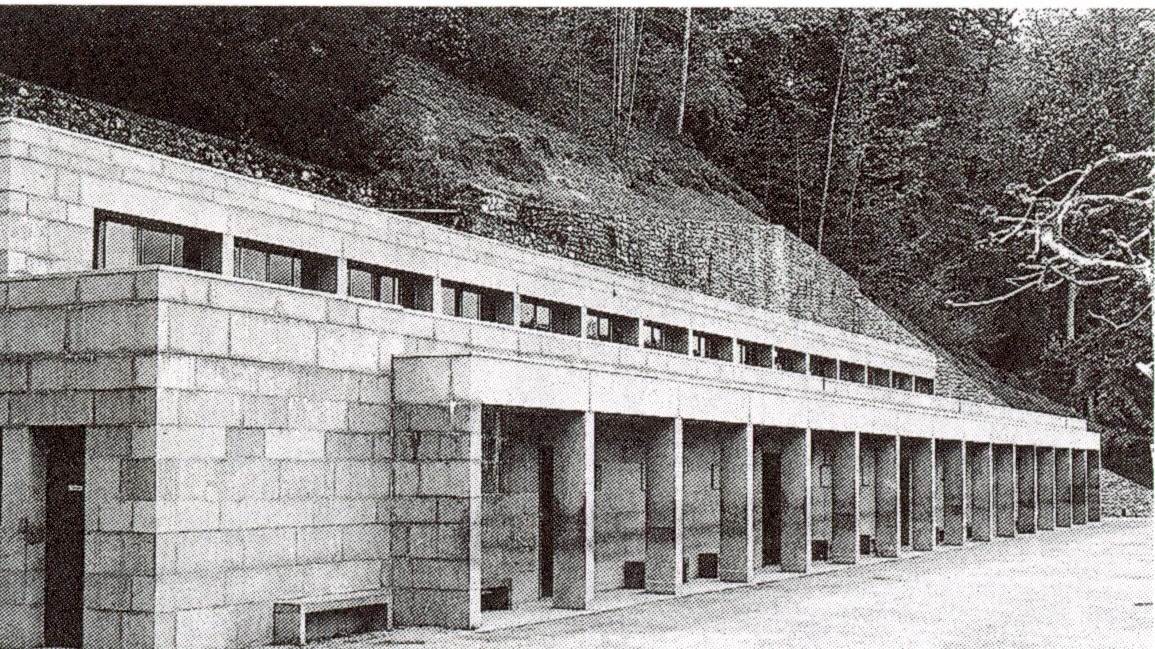

Le nouveau bâtiment des piscines, plus vaste, plus fonctionnel, surtout beaucoup plus discret, a été bien accueilli. Le nombre des fontaines a été augmenté; des poussoirs de bronze dessinés par Gilbert Poillerat, laissant jaillir l’eau de la source de fentes du rocher, ont remplacé les vulgaires robinets de cuisine. La balustrade le long du Gave a été remplacée par une bordure en pierres, avec un éclairage dissimulé dans la murette; un tracé plus harmonieux a permis de gagner quelques mètres. Mais la solution radicale a consisté à construire deux élégants ponts sur le Gave, en aval et en amont de la grotte. Les jours d’affluence, un sens unique permet d’organiser les processions, et lors des pèlerinages exceptionnels, d’utiliser la prairie de la rive droite, face à la grotte, aménagée en conservant son caractère paysagé. Les ponts furent construits par Eugène Freyssinet et l’entreprise Campenon-Bernard, d’après le projet de mon jeune camarade Claude Parent, qui n’était encore connu que par ses prises de positions révolutionnaires dans l’Architecture d’aujourd’hui. De nombreux autres aménagements étaient projetés ou à l’étude, toujours dans le même esprit, lorsque je reçus un appel de l’évêque qui, de prime abord m’accabla ».

Cédant à la demande pressante des directeurs de pèlerinages, Me Théas me demandait d’envisager la construction d’un vaste édifice permettant à dix mille fidèles d’assister, à couvert, à des célébrations. Car les pèlerinages de quatre ou cinq mille personnes, et davantage, devenaient de plus en plus fréquents. Les conditions atmosphériques de Lourdes nécessitaient un lieu couvert, et il n’était pas souhaitable de fractionner les groupes venant avec leur évêque et leurs malades.

Après avoir longuement hésité et résisté, je dus m’incliner et chercher une solution. Un édifice – un Grand abri (ce fut sa première dénomination) pour dix mille fidèles -, plus de quatre fois la basilique du Rosaire, douze fois la première basilique alors que nous avions tant insisté pour qu’aucune construction nouvelle ne vienne déparer le site!

J’avais constitué une petite équipe, car Lourdes ne devait pas être l’aventure solitaire d’un architecte. Sous ma direction et coordination, nous nous étions réparti les tâches. J’abordai le difficile problème du Grand abri avec mes amis André Le Donné, un ancien élève de Perret, catholique fervent, modeste, discret, consciencieux, qui avait réalisé déjà quelques édifices de culte; et Pierre Pinsard, enthousiaste, d’un mysticisme à la fois poétique et réaliste, à l’opposé du conformisme ecclésial encore régnant. Il n’est pas étonnant qu’il ait travaillé pour les dominicains -et que je l’aie appelé, plus tard, comme professeur lorsque je fus chargé de remonter l’École supérieure d’architecture de Tournai.

Ayant fait dix fois le tour des quelques emplacements éventuels et les ayant rejetés tous, j’arrivai à une conclusion qui parut d’abord saugrenue, mais qui peu à peu s’imposa à presque tous : il fallait enterrer le vaste vaisseau. Une dépression, entre l’allée conduisant aux basiliques existantes et la limite du domaine, s’y prêtait.

Au centre de ce terrain s’élevait un hideux monument élevé à la mémoire des morts de la première guerre mondiale. Il fallut vaincre quelques réticences pour en obtenir la démolition. Nous étions en pleine phase de recherche lorsque Mgr Théas me demanda de ne pas nous limiter à ce chiffre de dix mille : Faites-le aussi vaste que possible, demanda-t-il. Avec cette seule directive fut conçu l’édifice qui a été réalisé, et qui est connu sous le nom de basilique Saint-Pie X. Il contient jusqu’à vingt-cinq mille fidèles (Nous avons annoncé vingt mille parce que les sorties réglementaires correspondent à ce chiffre) ».