Dans cette série d’articles, nous avons rassemblé plusieurs textes, des plans et de nombreuses photographies qui permettent de mieux comprendre cet édifice absolument unique qu’est la Basilique Saint-Pie X construit entre 1956 et 1958 sous le sanctuaire de Lourdes.

Une série qui comprend 5 épisodes :

1/5 : Pierre Vago découvre Lourdes, et réciproquement

2/5 : Pierre Vago présente le projet

3/5 : Le chanoine décode le programme

4/5 : L’ingénieur explique sa construction

5/5 : L’apport de la technique pour l’architecte

Jean Chaudesaignes, qui était à l’époque le Directeur des études de la principale entreprise en charge du chantier, Campenon Bernard, expliquait dans le numéro 81 de la revue L’Architecture d’Aujourd’hui, comment la basilique souterraine a été réalisée.

La solution proposée par Pierre Vago, et adoptée par les autorités religieuses du sanctuaire, paraissait assez simple a priori. Elle consistait à creuser dans un sol alluvionnaire en-dessous du niveau du Gave de Pau, une excavation à ciel ouvert ovale de plus de 200 mètres de long sur plus de 80 de large afin d’y construire la basilique – un ouvrage tout en béton armé précontraint – avant de recouvrir le tout de terre et de l’engazonner. Un défi technique qui fit dire à Eugène Freyssinet : « La difficulté de ce bâtiment ne réside ni dans la nouveauté de ses formes, ni dans la hardiesse […]. Le seul problème, c’était l’eau ».

“Les caractéristiques constructives essentielles de l’édifice résultent des conditions posées par les architectes : bâtiment de forme ovale, enterré et dont la couverture serait portée par un nombre de points d’appui le plus réduit possible, disposés de telle sorte que le centre du bâtiment soit complètement dégagé

La profondeur du radier par rapport au sol naturel a été choisie compte tenu de la présence d’eaux souterraines et de l’aspect définitif du site qui devait être assez peu différent de l’aspect initial. Finalement, il a été décidé de placer le radier à 6 mètres en contrebas du terrain naturel, la couverture devant alors culminer à 5 mètres au-dessus de ce terrain et présenter la forme d’un dôme aplati rejoignant les voies de circulation périphérique par des pentes douces.

Le fait de placer le radier à une cote inférieure de près de 3 mètres au niveau permanent des eaux a conditionné tout le parti de construction du mur d’enceinte et du radier, tandis qu’il déterminait le mode d’exécution des terrassements.

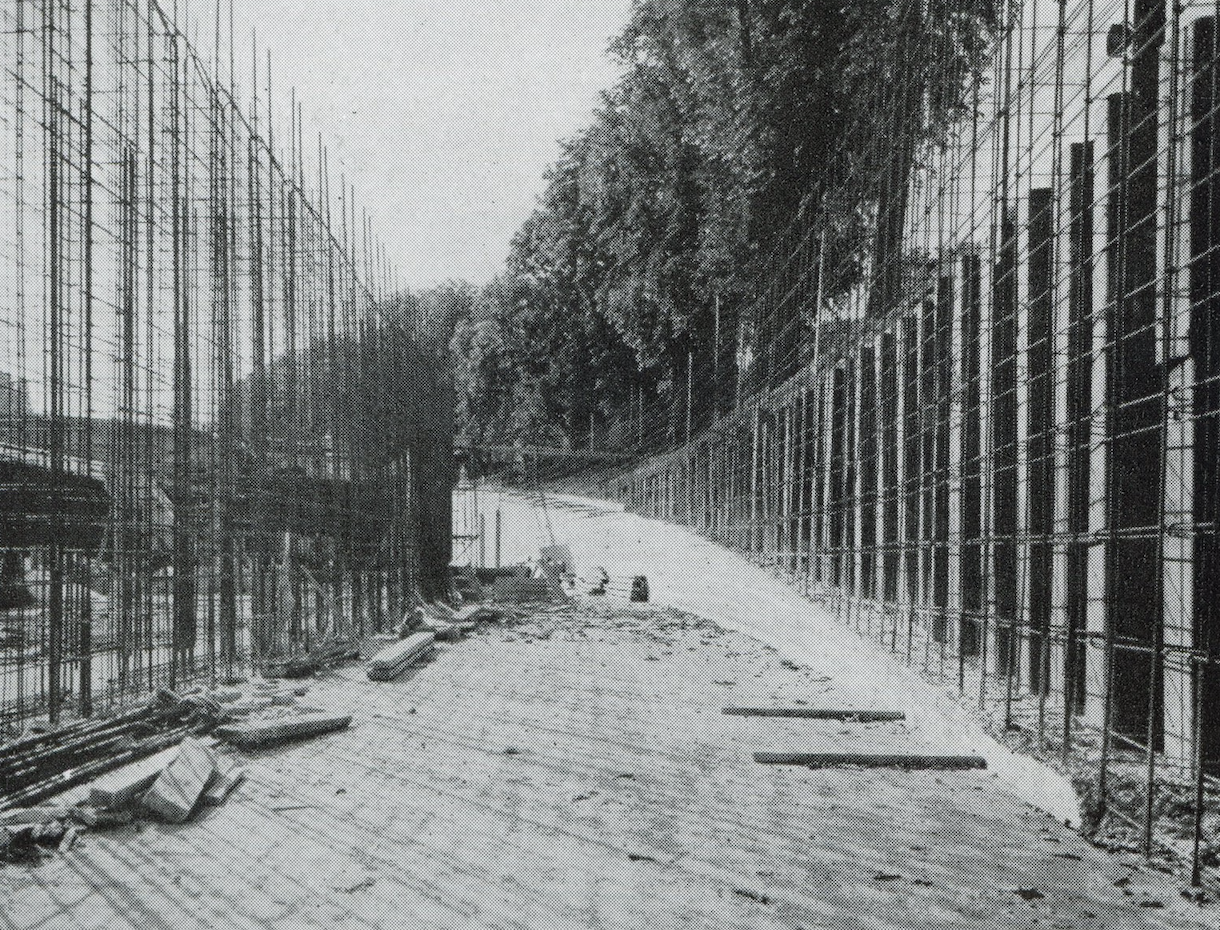

Tant pour assurer l’étanchéité vis-à-vis des venues d’eau à travers les couches supérieures du terrain que pour maintenir celui-ci en place sur la périphérie de l’excavation, l’ouvrage est ceinturé par un rideau de palplanches métalliques s’enfonçant jusqu’à une profondeur moyenne de 15 mètres. Des terrains perméables étant encore rencontrés à cette profondeur, le rideau métallique a été prolongé dans le sol par un rideau d’injection, descendu plus ou moins profondément, mais de telle sorte qu’il atteigne toujours les couches imperméables.

Pour exécuter un tel rideau, on a injecté, sous pression, un mélange d’eau, d’argile et de ciment qui remplit les vides existant entre les grains de sable et les galets constituant le sol.

Ainsi est réalisée la protection de l’excavation contre un envahissement par les eaux d’infiltration. Une telle barrière est très efficace puisque le débit des eaux infiltrées qui aurait été égal à près de 10.000 mètres cubes par heure, sans protection, est ramené à quelques dizaines de mètres cubes. Ce débit résiduel est collecté par un réseau de drainage disposé sous le radier et dirigé vers un puisard général, d’où des pompes l’évacuent dans le Gave.

(Le système de drainage et de pompage a résisté à nombre des grues du Gave de Pau. Mais il n’a toutefois pas pu faire face à la crue dévastatrice survenue brutalement en juin 2013. L’édifice a été entièrement inondé. On a ainsi mesuré jusqu’à quatre mètres d’eau ! La crue avait été à ce point violente que la boue était venue colmater le système de pompage. Heureusement, des travaux ont depuis été entrepris sur l’ensemble du périmètre du sanctuaire N.D.L.R.).

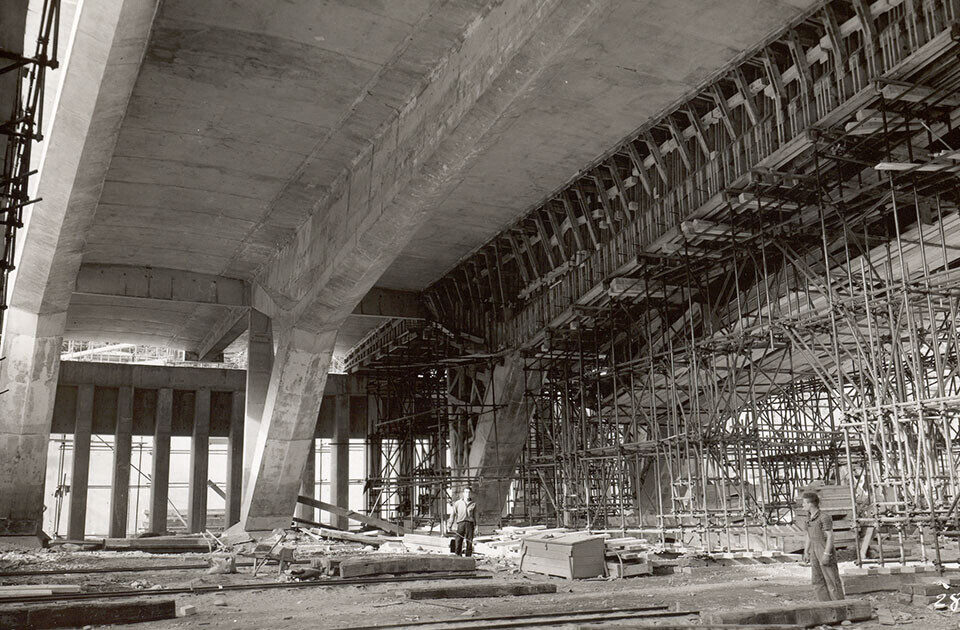

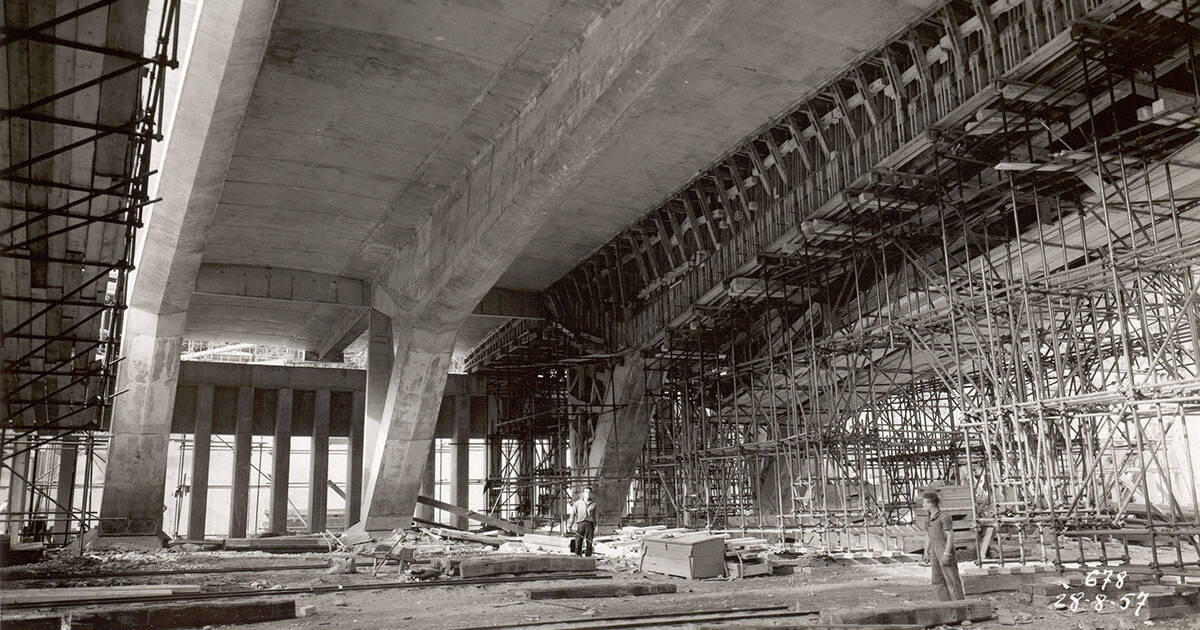

La structure repose sur des points d’appui disposés suivant un ovale concentrique à l’ovale extérieur et distant de ce dernier d’une dizaine de mètres. On dispose ainsi d’un vaste déambulatoire périphérique à l’intérieur duquel trouvent place les rampes d’accès établies en pente douce pour permettre la circulation des voitures de malades. Toute la partie centrale, d’une largeur de 60 mètres et d’une surface d’environ 8.000 mètres carrés, est entièrement dégagée.

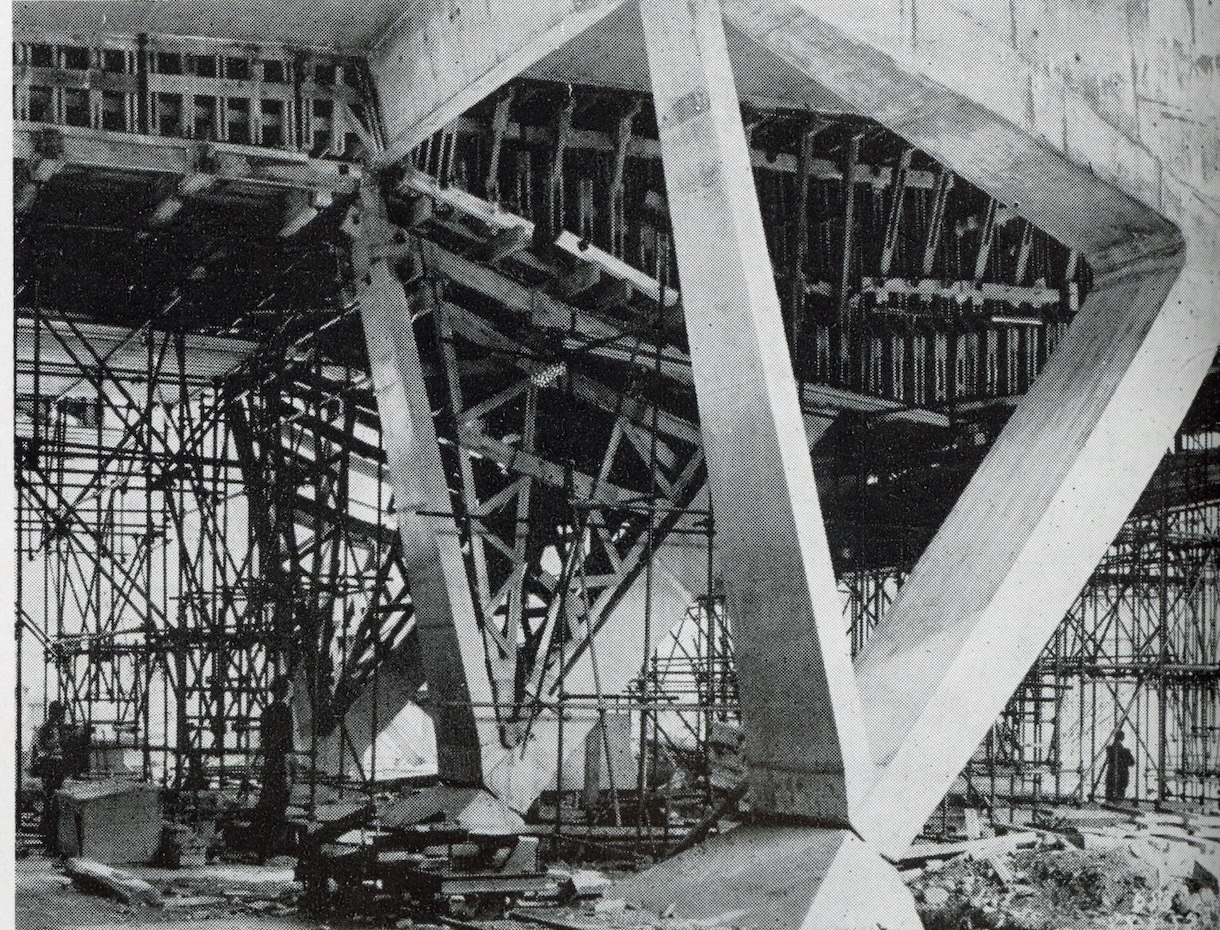

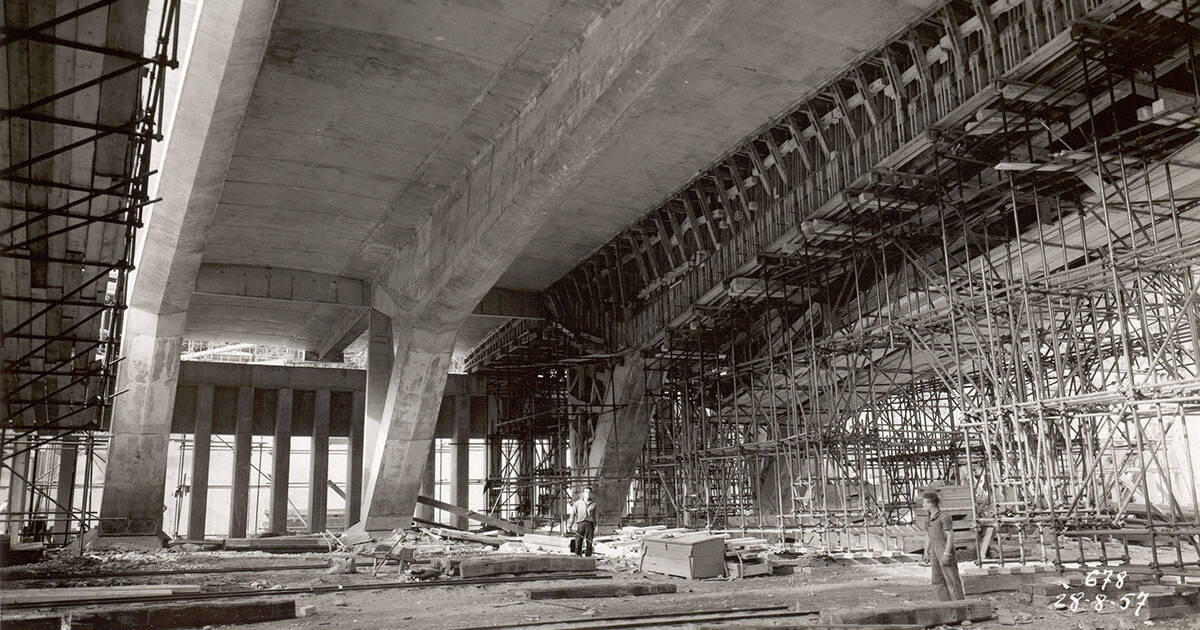

La couverture devait donc franchir des portées importantes et être suffisamment mince, tout au moins dans la partie centrale, pour réserver la plus grande hauteur possible au-dessus de l’autel.Ces conditions purent être remplies grâce à l’utilisation du béton précontraint. L’ossature de la couverture est constituée par 29 portiques disposés symétriquement par rapport au petit axe de la basilique. Chacun comprend une traverse à intrados deux béquilles ayant la forme d’un triangle évidé prenant appui sur la fondation par son sommet inférieur. Pour permettre les légères déformations, dues principalement aux variations de la température, cet appui est constitué par une articulation en béton du type Freyssinet.

Au-delà des béquilles, les traverses des portiques sont prolongées jusqu’au mur d’enceinte pour constituer l’ossature de la couverture du déambulatoire. Pour accuser la forme ovale de l’édifice, les traverses des portiques ont été disposées dans des plans radiaux.

Le contreventement des différents portiques est assuré, d’une part, au moyen d’une entretoise centrale, établie suivant le grand axe de la basilique et, d’autre part, au moyen de deux poutres-ceintures disposées, l’une au-dessus du mur d’enceinte et l’autre au raccordement de la pièce extérieure des montants avec les traverses.

La couverture proprement dite est réalisée par un voile mince en béton précontraint, prenant appui sur les traverses ; l’ensemble est recouvert par une couche de terre gazonnée, d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur.

Le poids total de la couverture, y compris le poids de la terre qui la recouvre, est égal à environ 18.000 tonnes. Ces 18.000 tonnes sont transmises aux fondations par les articulations des 29 portiques, dont la surface totale est égale à 9 mètres carrés environ.

Les accès à la basilique sont au nombre de six. Deux, disposés sur la face nord, conduisent les fidèles depuis le niveau de l’Esplanade jusqu’à celui du radier intérieur. Les quatre autres, disposés deux par deux aux extrémités du grand axe, sont placés à un niveau intermédiaire entre celui du terrain et celui du radier. Ils débouchent sur deux paliers à partir desquels des rampes intérieures, en pente douce, conduisent jusqu’au niveau inférieur. Sous les paliers sont installés les sacristies et divers locaux annexes.

Une vaste sortie de secours est ménagée dans la face Sud de la basilique qui débouche dans le jardin du Musée, en passant sous la route nationale. On dispose ainsi d’une largeur totale de sortie égale à 64 mètres, permettant l’évacuation de 20.000 personnes en moins d’un quart d’heure.

La ventilation est assurée par quatre puissants ventilateurs placés dans deux bâtiments construits à chacune des extrémités du grand axe. Ces ventilateurs sont capables d’assurer un débit de 240.000 mètres cubes par heure, l’air étant éventuellement refroidi par des échangeurs alimentés en eau du Gave, dont la température n’excède jamais 15 degrés.

L’éclairage électrique comprend un éclairage intense au-dessus de l’autel et un éclairage plus réduit, assuré par des lampes isolées, dont l’intensité décroît au fur et mesure que l’on s’éloigne de l’autel. Dans le déambulatoire, des projecteurs, disposés au raccordement des montants des portiques et des traverses, éclairent vivement le mur d’enceinte, marquant ainsi de façon très nette le contour de l’édifice.

La commande de tous les dispositifs électromécaniques de la basilique est centralisée dans un local disposé sous les rampes, à proximité de la sacristie principale.

Au point de vue de l’exécution des travaux, les difficultés les plus importantes qu’il fallut vaincre résultaient essentiellement du très court délai dont disposèrent les entreprises – vingt-deux mois environ – pour dresser le projet d’exécution et mener à bien les travaux.

Pour cette raison, les terrassements, le battage des palplanches et les travaux d’injection furent conduits de front, de telle sorte que la fouille put être terminée et asséchée des février 1957, c’est-à-dire six mois environ après le début effectif des travaux.

La couverture qui constituait la partie la plus importante de l’ouvrage et dont l’exécution était la plus délicate, fut construite en sept mois environ. Cela nécessita la mise au point d’un planning détaillé, suivant lequel les portiques étaient construits deux par deux alternativement à l’ouest et à l’est de la partie centrale par laquelle débutèrent les travaux. On a utilisé des échafaudages tubulaires roulants pour les portiques, tandis que l’entretoise centrale reposait et ce, jusqu’à l’achèvement de la ceinture, sur un échafaudage tubulaire fixe, ceci aux fins d’assurer la concordance des déformations en clé des différents portiques.