1944 : après deux mois et demi de bombardements et de duels d’artillerie, Caen n’était plus qu’un vaste champ de ruines.

La Reconstruction de la préfecture du Calvados allait conduire à modifier assez profondément le parcellaire de la commune. Elle s’est faite toutefois en adoptant très largement une écriture architecturale d’un classicisme moderne plutôt consensuel mettant en valeur les monuments historiques de la cité normande.

Comme depuis ces années là les élus locaux ont avant tout valorisé leur passé médiéval autour de Guillaume Le Conquérant et le souvenir des plages du Débarquement, la Reconstruction de Caen s’est faite oublier.

Pourtant, Caen ne manque pas de charme, et l’immédiat après-guerre a vu se bâtir des édifices remarquables, à commencer par l’église Saint-Julien, l’Université ou le château d’eau de la Guérinière.

Dans les années d’après-guerre face au plus de 1,3 million de sinistrés, la reconstruction des villes et des villages partiellement ou presque totalement détruits pendant le conflit, constituait un enjeu majeur. Un enjeu qui devait, selon les responsables politiques comme des urbanistes et des architectes, permettre de s’attaquer à la pénurie chronique de logements et l’insalubrité criante de tzudis surpeuplés ainsi qu’à la congestion des centres-villes.

Ce double enjeu était d’autant plus évident pour les villes et les villages de Normandie qui avaient eu à subir l’intensité des combats du Débarquement du 6 juin et durant les semaines suivantes.

A la fin du mois de juillet 1944, à Caen il ne reste plus que 7.000 habitants environ dans une ville qui en comptait plus de 61.000 lors du recensement de 1936. Comme le souligne Danièle Voldman, la préfecture du Calvados avait subi le plus gros des assauts militaires accompagnant le débarquement des Alliés. Selon les estimations, 8.000 logements seraient détruits et 10.000 gravement endommagés (les services du M.R.U. ont ramené en 1950 ces estimations à 8.941 logements totalement détruits, 649 partiellement et 2.181 intacts). Le bilan humain est terrible, entre 2.000 et 3.000 morts. Des édifices prestigieux ont disparu : l’université cinq fois centenaire, l’hôtel de ville, le théâtre, le musée, la chambre de commerce, mais aussi les églises St-Julien et St-Gilles.

Après deux mois et demi de bombardements aériens et de duels d’artillerie, le dernier obus tombe sur Caen le 17 août 44.

Trois personnalités vont marquer la reconstruction du chef-lieu du Calvados : Yves Guillou, Marc Brillaud de la Laujardière et Georges Cazin.

Yves GUILLOU (1880-1963) : élu en 1929, l’entrepreneur devenu adjoint aux travaux publics s’était fait remarquer pour son action en faveur de la modernisation des infrastructures suite notamment aux inondations de 1926. Désigné en septembre 1944 président de la Délégation spéciale de Caen, il sera maire de la ville de 1945 à 1957. Président de l’Association des maires des communes sinistrés, il a su utiliser « sa connaissance des mécanismes de la reconstruction pour en faire bénéficier sa ville ».

Marc BRILLAUD de la LAUJARDIERE (1889-1973) : grand prix de Rome, ami de longue date du maire, après avoir travaillé sur la reconstruction de Saint-Malo il fut désigné urbaniste et architecte-en-chef de la reconstruction de Caen. Il s’était entouré de trois architectes-en-chefs adjoints : Georges Dengler, responsable de la rive droite (mais qui quitta l’équipe en 1949), Henry Bernard, responsable de la zone nord avec l’université et Marcel Clot, responsable des quartiers centraux.

Georges CAZIN (1893-1985) : ingénieur de formation, il sera commissaire au remembrement de Caen ; à ce titre, c’est lui qui va piloter les délicates opérations d’évaluation et de reconfiguration des parcelles dont le nombre va être divisés par trois en février 1946 et novembre 1947. Il dirigea par la suite les cinq coopératives de reconstruction caennaises jusqu’à leur dissolution en 1963.

Dès l’arrêt des combats, les habitants et les autorités ont deux priorités : le déminage et le déblaiement des ruines d’une part, le relogement des sans-abri d’autre part.

L’eau, le gaz et l’électricité manquent et les égouts ne fonctionnent plus. La délégation locale du nouveau Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme va prendre à sa charge la coordination des mesures d’urgence.

Plus de deux millions de mètres cubes de ruines et de débris vont être triés avec soin à des fins de récupération, ou évacués pour rehausser des terrains jusqu’alors inondables par 2.000 ouvriers et un commando de 700 prisonniers allemands.

Les premiers baraquements sont livrés en janvier 1945 et jusqu’en 1952. Destinés à l’origine comme des solutions provisoires pour loger les sinistrés et les ouvriers chargés de la reconstruction de la ville, ils abritaient encore 8.000 habitants en 1954 et plus de 5.000 en 1962.

A la différence de villes sinistrées comme Dunkerque, Saint-Dié et Le Havre dont les plans de reconstruction ne seront adoptés par leurs conseils municipaux qu’après de vives discussions, celui proposé par Marc Brillaud de la Laujardière fut validé par le conseil municipal de Caen le 22 mai 1946. Cette adoption comportait toutefois une exception, et non des moindres puisqu’il s’agissait du cœur du centre-ville. La Municipalité et le service des Monuments Historiques s’opposaient en effet concernant le projet de percement d’une grande voie devant relier le château à la gare.

L’État fut finalement contraint de prendre en compte le consensus local. Les remparts du château, classés Monuments Historiques, ne furent pas transpercés par l’avenue, mais l’ensemble de la zone fut aménagé selon le point de vue du maire. Le projet final du Plan de Reconstruction et d’Aménagement fut déclaré d’utilité publique le 23 décembre 1947.

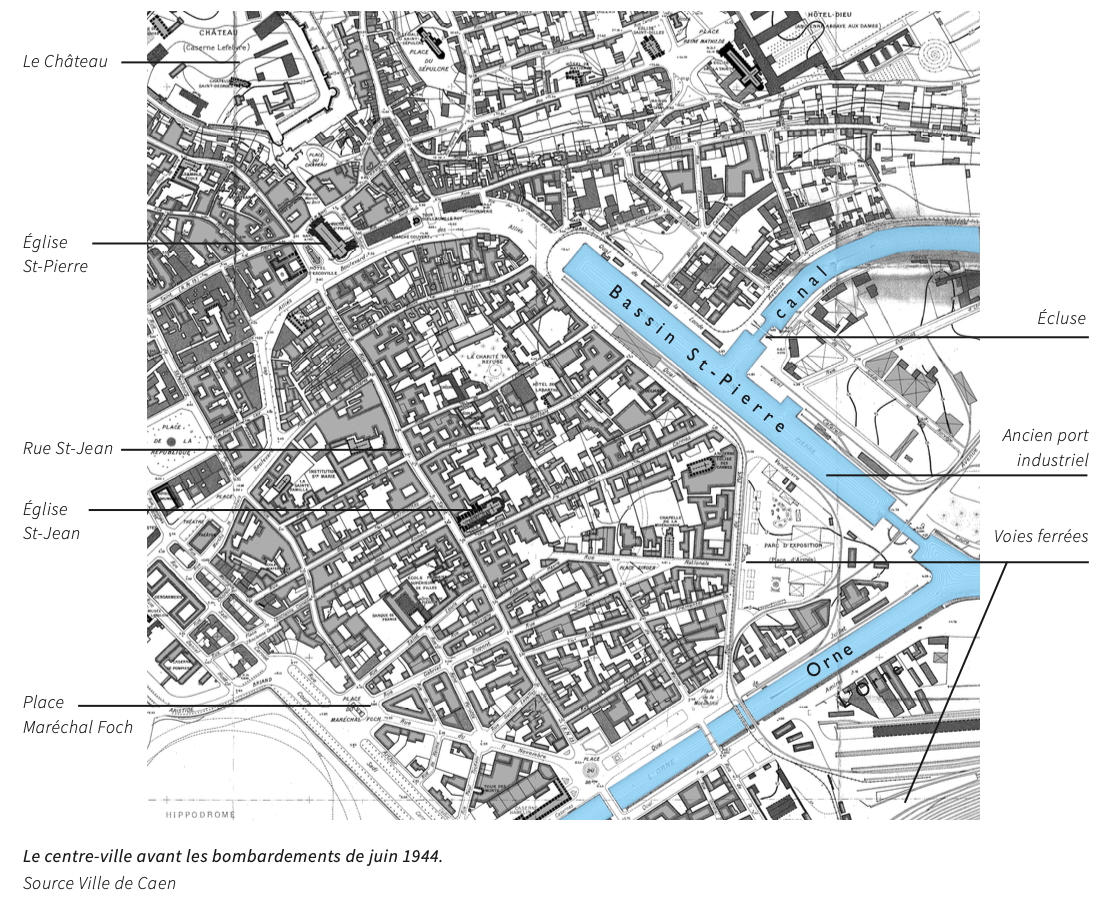

A la veille de la Guerre le centre-ville de Caen, situé sur l’ancienne ile Saint-Jean, était en effet coincé entre les rives de l’Orne, un vaste espace inondable inconstructible dénommé la Prairie (en bas à gauche sur le plan), le Château (en haut à gauche) et le Bassin St-Pierre conduisant à la mer.

L’étroite rue Saint-Jean était la seule artère du centre-ville permettant de relier les quartiers du nord-ouest où se concentraient l’essentiel des commerces et des administrations, au sud-est de la ville où se situe la gare et d’où partent les routes vers Paris et Le Mans.

D’où le projet proposé en 1931 par le Plan de René Danger, mais non réalisé, de créer des boulevards périphériques pour détourner du centre-ville une partie du traffic automobile et de doubler la rue St-Jean par la création d’une « voie centrale » permettant d’améliorer la liaison entre ces deux parties de l’agglomération.

René Danger formulait ainsi en 1931 sa proposition : “La rue Saint-Jean étant insuffisante et ne pouvant être élargie à cause des frais considérables et des sujétions de toute nature que cette opération entrainerait, nous avons prévu un prolongement de la rue de la Marine, arrivant à la rue Moisant-de-Brieux que l’on élargirait et prolongerait entre les bâtiments du couvent de la Charité et la clinique Saint-Joseph. On arriverait ainsi à la Tour Le Roy par la venelle pavée, élargie. Ce dédoublement de la rue Saint-Jean proposé déjà, aurait un intérêt tout à fait considérable pour la circulation Nord-Sud; on pourrait ainsi traverser facilement la ville sans encombrer la rue Saint-Jean qui ne peut plus être surchargée davantage.“

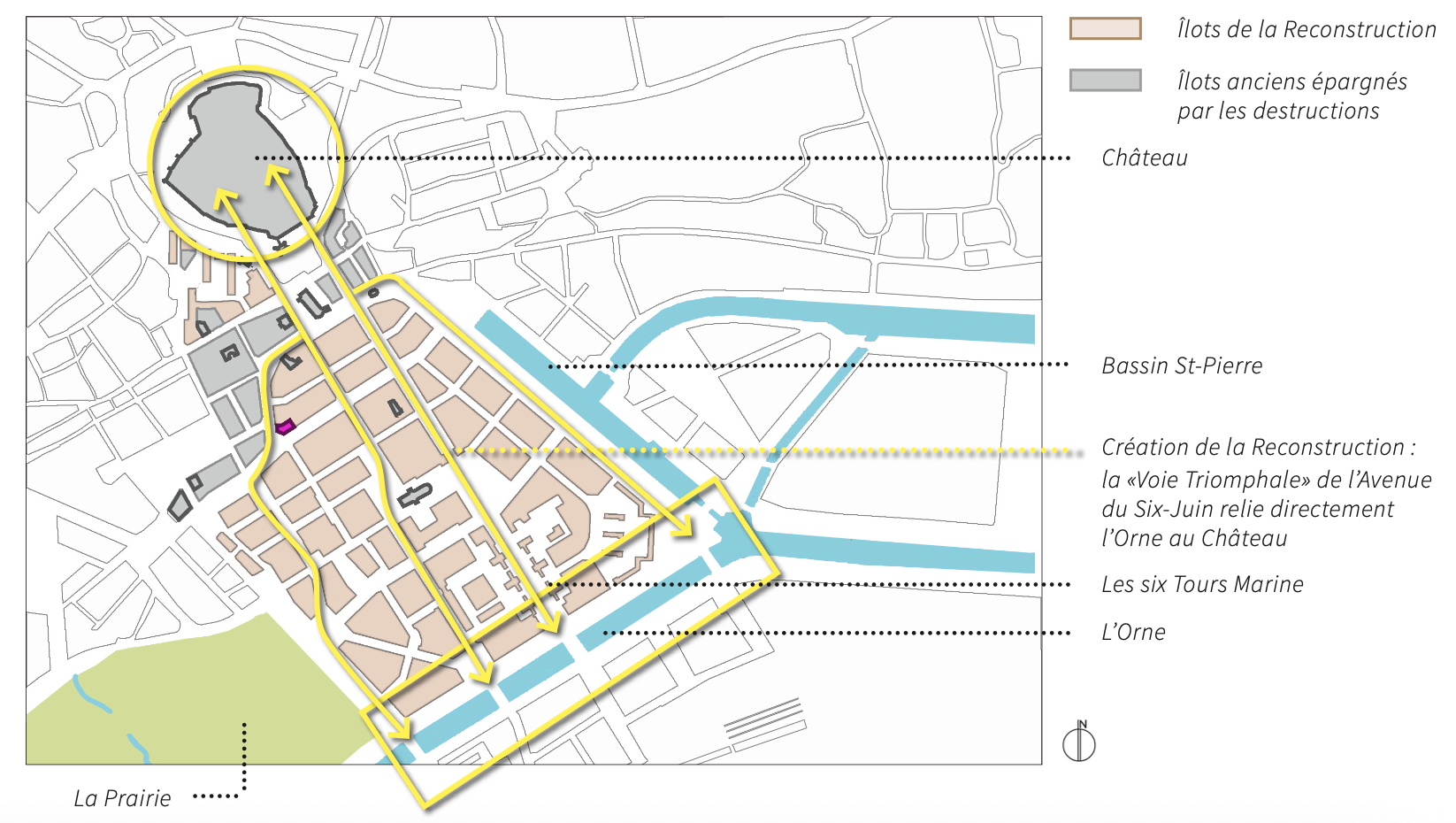

Marc Brillaud de la Laujardière va reprendre dans son Plan de Reconstruction plusieurs propositions du projet de René Danger, en particulier la création de boulevards périphériques, l’élargissement de la rue St-Jean et le prolongement de la rue Marine vers le Château.

La destruction de la presque totalité des immeubles bordant la rue St-Jean pendant ”la bataille de Caen”, puis l’action des bulldozers du génie ouvrant une voie de passage pour les colonnes de chars des Alliés jusqu’à la rue de la Marine, et enfin le déménagement du couvent de la Charité vers le plateau de la Guérinière dans le cadre des opérations de remembrement, tous ces éléments allaient lever les obstacles auxquels René Danger s’était heurtés avant-guerre. Cette ‘’voie triomphale’’ de plus d’un kilomètre, actuelle Avenue du 6 juin, sera donc enfin réalisée.

L’urbaniste et architecte-en-chef de la Reconstruction pourra même la prolonger par-delà le Château pour installer le campus universitaire devant remplacer l’université qui avait été totalement détruite. Par contre, il devra abandonner son projet de prolonger sa ” voie triomphale” au sud jusqu’au belvédère de Vaucelles au-dessus de la gare et de transformer le Château en mémorial pour la paix.

Son Plan de Reconstruction et d’Aménagement comprendra par ailleurs un remembrement complet des parcelles des quartiers détruits. La configuration des îlots prévue dans ce plan restera proche de la trame urbaine d’avant-guerre, mais avec des rues redressées et élargies pour faciliter la circulation automobile. Les abords du Château seront dégagés, impliquant la destructions d’immeubles qui tenaient encore debout, ce qui fut à l’origine de vives polémiques. Néanmoins, comme le souligne Patrice Gourbin : “A ses débuts, la reconstruction française débouche sur une modernisation toute relative. A Caen par exemple, l’architecte en chef Marc Brillaud de Laujardière propose en 1947 un urbanisme sans surprise, composé à partir de grands axes dans la tradition académique. Sous sa direction, les premières années de la reconstruction utilisent un langage architectural fortement imprégné de régionalisme. Les éléments traditionnels (toitures à fortes pentes, baies verticales, pierre de Caen) sont plaquées sur le projet moderne du MRU. L’implantation régulière des bâtiments en ordre continu conserve l’espace de la rue dans le centre de la ville : on commence par dessiner le tracé des rues qui délimitent des îlots, puis on construit le long de ces rues, en périphérie des îlots”.

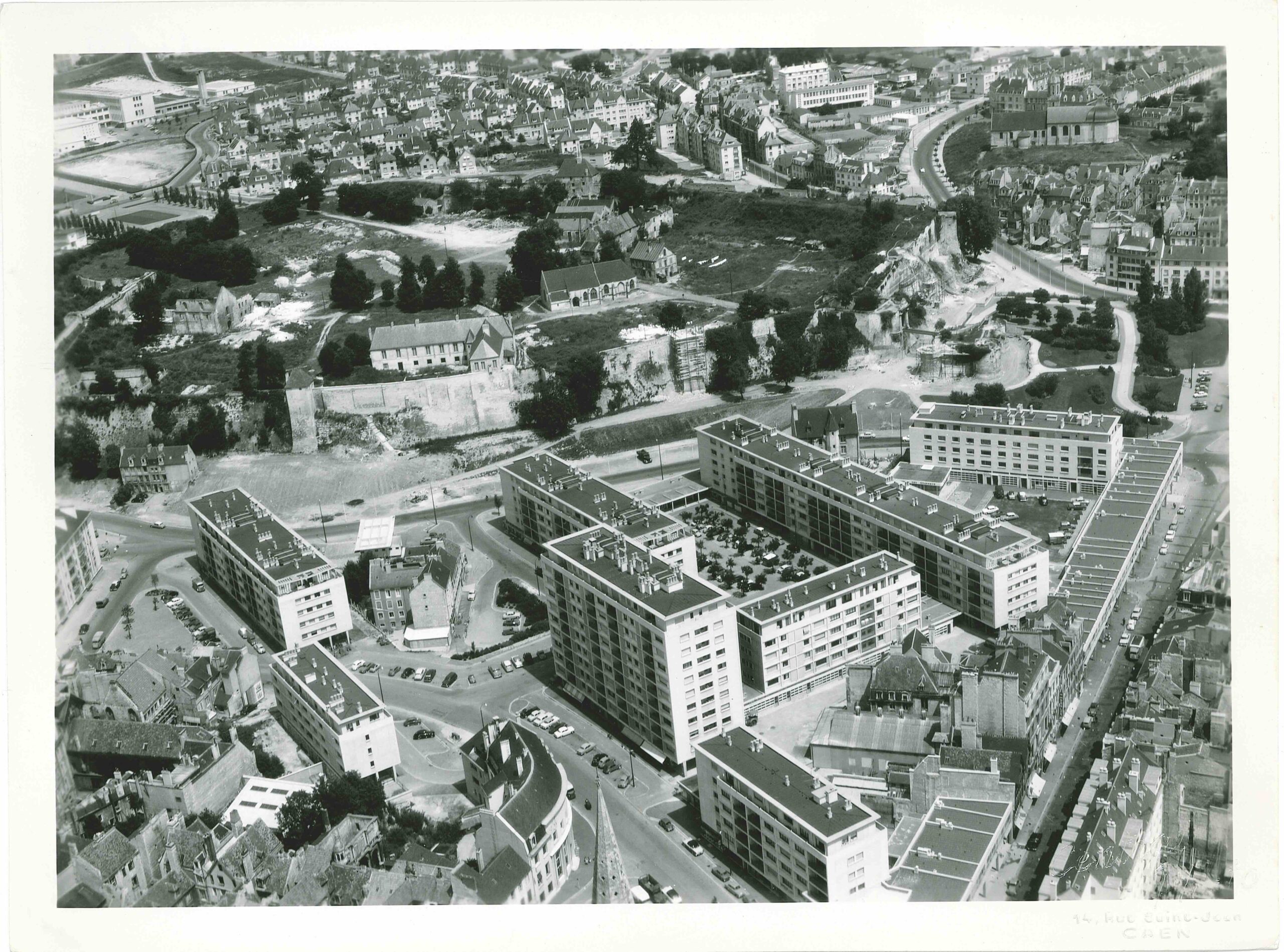

Le centre-ville dans les années 60 : on distingue facilement la rue Saint-Jean (reconnaissable par sa baïonnette au niveau de l’église St-Jean) et l’avenue du 6 Juin rectiligne (reconnaissable avec les 6 tours Marine) reliant toutes deux la gare les rives de l’Orne au Château (en haut au centre) puis à l‘Université (tout en haut au centre) – Archives de Caen 10_Fi_389

Pour répondre à l’impatience légitime des sinistrés, compte tenu notamment de la longueur des procédures administratives d’obtention des dommages de guerre, et pour attirer la main d’œuvre qualifiée indispensable à la Reconstruction, l’État, par l’intermédiaire du M.R.U., va dès 1945 préfinancer et faire construire des immeubles collectifs : les Immeubles Sans Affectation Individuelle (ISAI). Ces programmes devaient répondre à trois exigences : des immeubles-types où les appartements respectaient des normes minimum de confort et de surface, des projets ayant recours à la standardisation et l’utilisation des procédés brevetés lors de concours organisés par le M.R.U., enfin, des immeubles devant être construits sur des terrains disponibles non concernés par des opérations de remembrement.

Fin 1946, début 47, trois chantiers sont lancés : les Immeubles Collectifs d’État de la Reine-Mathilde (56 appartements) situés à proximité de l’Abbaye aux Dames, les I.C.E. de Gaillon Nord (63 logements) et de Gaillon Sud à proximité du Château.

L’État va aussi financer dans un premier temps la construction de ”logements de transition” dans le nouveau quartier d’Authie, essentiellement des petites maisons mitoyennes (75 logements construits avec des matériaux de récupération, 11 maisons préfabriquées en bois finlandaises, 25 maisons doubles préfabriquées en bois suédoises, 25 maisons doubles préfabriquées à ossature métallique américaines type Stran-Steel.

Constatant que le montant des dommages de guerre de beaucoup de sinistrés ne leur permettent pas d’acquérir un logement dans un I.S.A.I., le M.R.U. va chercher à réduire encore les coûts de construction des logements qu’il préfinance. Il va ainsi encourager le développement de la préfabrication perçue comme plus économique et l’expérimentation de nouveaux procédés constructifs plus rationnels.

A partir de 1949, le M.R.U. remplacer le dispositif des ISAI par celui des Immeubles Rationnels Préfinancés (I.R.P.). Désormais, la maitrise d’œuvre sera assurée par les Associations Syndicales ou Coopératives de Reconstruction. De fait, les sinistrés pourront ainsi être impliqués dans le choix de l’architecte, la définition du programme et le suivi du chantier.

Le M.R.U. conservera néanmoins un rôle absolument déterminant via l’attribution ou non ces financements publics qu’il conditionnait toujours au respect de ses normes de construction.

À Caen, sept groupes IRP furent lancés en 1950 représentaient ensemble environ 550 logements. La Coopérative de Construction Rationnelle assura ainsi par exemple le pilotage du programme des Tours Marine de l’avenue du 6 Juin, livré fin 1953.

Nombreux facteurs expliquent la frustration des Caennais devant cette reconstruction qui tarde à leurs yeux. Outre la lenteurs des procédures de remembrement et d’obtention des dommages de guerre, la priorité donnée à la construction d’immeubles collectifs implique l’adoption d’une forme nouvelle de cohabitation : la copropriété, vécue difficilement par beaucoup de sinistrés. Un changement culturel qui bouleverse les représentations et les habitudes de beaucoup de propriétaires. De plus, Caen voit arriver un grand nombre de nouveaux actifs mutés ou à la recherche d’un travail. Au recensement de 1954, la ville comptait 68.000 habitants, soit 8.000 de plus qu’en 1936.

Parallèlement aux programmes préfinancés par le M.R.U., la société d’HLM de la SNCF a lancé la construction d’une centaine de logement en 1947. L’Office départemental d’HLM ne pourra lancer quant à lui compte tenu de ses moyens la construction que de 200 logements entre 1947 et 1953.

Les coopératives de reconstruction vont se réunir pour bénéficier à partir de 1954 du dispositif des ‘’opérations groupées’’ permettant d’accélérer les délais et mieux maitriser les coûts de construction. On ne raisonne désormais plus au niveau d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles, mais de plusieurs îlots.

L’opération de Saint-Jean-sud porte sur six îlots et celui des Quatrans sur cinq îlots, ces opérations pouvant combiner la construction d’immeubles préfinancés et d’immeubles en copropriété.

A partir de 1954, ces nouveaux immeubles d’habitation relèvent plus du Mouvement Moderne avec des immeubles-barres avec des toits-terrasse sur des îlots ouverts en rupture avec l’ordonnancement adopté jusqu’alors.

Néanmoins, le projet des Quatrans donnera lieu à une nouvelle bataille opposant les Monuments Historiques au MRU. L’architecte Henry Delacroix fut obligé d’amender plusieurs fois son projet, mais sous la pression des sinistrés le secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts finit par accepter de céder devant le ministre de la Reconstruction.

Comme dans beaucoup de ville, la reconstruction d’un centre-ville moins dense, avec des rues plus larges, des immeubles plus hauts mais avec des logements moins surpeuplés, s’est accompagné du développement de nouveaux quartiers à la périphérie.

Ce sont surtout les catégories modestes qui sont affectées par cette rétraction

de l’offre. Au recensement de 1936, un tiers de la population du centre

ville pouvaient être considérée comme ouvrière, cette catégorie ne représente plus que 15% à l’issue de la Reconstruction.

Avec la croissance économique retrouvée, le boom démographique et l’exode rural, il a fallu poursuivre l’extension de l’agglomération. C’est ainsi par exemple que la municipalité de Caen négocie avec ses communes limitrophes pour installer ces nouveaux quartiers sur des terres agricoles.

Le développement de la Guérinière, au sud de Caen, en est un parfait exemple. Ce sont d’abord des baraquements fournis par les armées alliées qui vont être installés sur un ancien terrain d’aviation pour loger les sinistrés du centre-ville et les primo-arrivants. La forme semi-circulaire de ces logements d’urgence donnera vite le surnom de Tonneauville à cette cité de transition.

Rompant avec la gestion municipale d’avant-guerre peu favorable à la construction d’Habitation Bon Marché, le Conseil municipal de Caen va voter en faveur de la création de 1.500 à 1.800 logements sociaux à la place de Tonneauville. Entre 1955 et 1961 l’Office d’HLM va y construire un peu moins de 2.400 logements répartis dans 60 immeubles sur une trentaine d’hectares.

Cette opération fut suivie par plusieurs autres durant les années 60 : les ZUP de la Grâce-Dieu, le Calvaire-Saint-Pierre, le Chemin vert et la Pierre-Heuzé.

La Guérinière est aussi connue pour son château d ’eau qui abritait également des bureaux et un centre commercial. Œuvre de l’architecte Guillaume Gillet et de l’ingénieur René Sarger.

Parallèlement, on voit sortir de terre de nouveaux édifices publics et des bâtiments privés ouverts au public : la Banque de France, la Caisse d’Épargne, la Caisse d’Allocations Familiales, la Chambre de Commerce, le Monoprix, les Nouvelles Galeries et les Galeries Lafayette.

La première pierre de la nouvelle université est posée en novembre 1948 ; elle sera inaugurée en 1957.

Sans oublier les églises nouvelles, en particulier l’église Saint-Julien, absolument magnifique, l’église Saint-Paul de la cité d’Authie, l’église du Sacré-Cœur du quartier de la Guérinière ainsi que le nouveau temple protestant.

Le style de la reconstruction à Caen tient avant tout à l’unité des volumes des immeubles construits, surtout avant 1954, leurs toitures pentues en ardoise et leurs façades lisses en pierre de Caen ou de l’Oise. Car contrairement au Havre, les façades sont très rarement en béton brut ; essentiellement pour l’église Saint-Julien et l’Université, deux édifices de l’architecte Henry Bernard ainsi que l’église du Sacré-Cœur de la Guérinière.

Même quand l’écriture architecturale relève du Mouvement Moderne, les façades sont peu ou pas colorées ; pas de contrastes avec des appareillages en brique, a priori aucun exemple de polychromie sur les fonds de loggia.

JL V.

SOURCES :