Au lendemain de la guerre, l’ampleur des destructions dans la ville close de Saint-Malo constituait un cas tout à fait unique, puisqu’il était inenvisageable de faire table rase du passé pour bâtir une ville moderne comme à Brest, au Havre ou à Dunkerque.

Les architectes en charge se devaient donc d’utiliser ce que le XXème siècle pouvait techniquement apporter en termes de nouveaux procédés constructifs et d’amélioration du cadre de vie tout en préservant l’esprit et les éléments majeurs de ce patrimoine historique.

D’où une architecture d’accompagnement pour l’essentiel, abusivement qualifiée de ‘’reconstruction à l’identique’’. Néanmoins, les habitants comme les touristes ont de suite salué cette Reconstruction comme particulièrement réussie.

Jusqu’alors, la ville ancienne n’avait que très peu évolué depuis sa création, conservant le tracé sinueux de ses voies médiévales et ses immeubles étroits et hauts surmontés par d’imposantes cheminées. Les transformations les plus importantes étaient intervenues aux XVIIème et au XVIIIème siècles suite aux ravages causés par l’incendie de 1661. Le XIXème siècle ne changea pas grand-chose à la physionomie générale de la ville intra-muros, échappant à l’élargissement des voies et l’alignement des immeubles qu’ont connus bien des villes françaises.

Anticipant un débarquement des Alliés sur le front ouest, Hitler décida la construction à partir de 1942 du Mur de l’Atlantique. Un gigantesque chantier fut donc entrepris sur le littoral et le port de Saint-Malo.

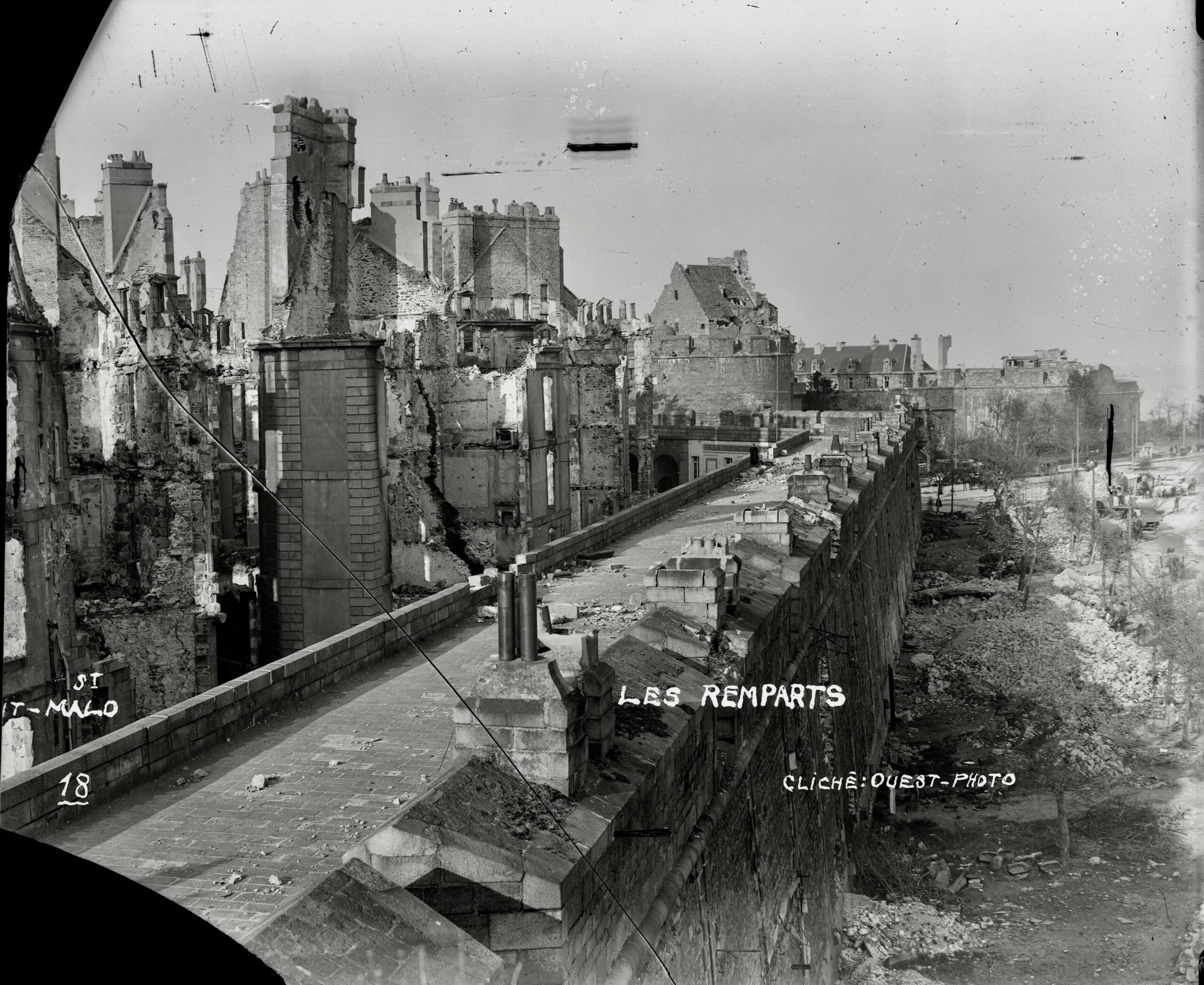

Début août 1944, la cité corsaire fut assiégée par les Américains qui pensaient qu’une importante garnison allemande s’était installée à l’abri des remparts de la vieille ville. En réalité, les troupes allemande se trouvaient retranchées de l’autre côté du chenal dans le fort d’Alet sur la commune de Saint-Sevran.

Dix jours de bombardements, d’abord par l’aviation puis par l’artillerie lourde, déclenchèrent des incendies meurtriers. Dans la ville intra-muros, les dégâts furent considérables.

Si les remparts avaient été miraculeusement épargnés, 80% des 865 immeubles, maisons ou bâtiments furent partiellement ou totalement détruits.

En octobre 1944, l’architecte Marc Brillaud de Laujardière (1889-1973), grand prix de Rome, est désigné par le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (M.R.U.) architecte-en-chef pour la ville de Saint-Malo.

En décembre 1944, un inventaire archéologique est entrepris pour identifier les immeubles réparables à conserver, ceux devant être rasés, et ceux dont la valeur patrimoniale justifiait une reconstruction à l’identique.

28 janvier 1946, Marc Brillaud de Laujardière présente son Plan Directeur de la Reconstruction des communes de Saint-Malo, Saint-Servan et Paramé. Ce plan est approuvé par le conseil municipal de Saint-Malo le 12 février. Parallèlement, Marc Brillaud de Laujardière annonce qu’il quitte ses fonctions à Saint-Malo pour devenir l’architecte-en-chef de Caen.

Il est remplacé en mai 1947 par l’architecte Louis Arretche.

Face à ce champ de ruines, la priorité des autorités est, d’une part de reloger les sinistrés, d’autre part de déminer les engins explosifs, réparer ce qui peut être réparable, détruire ce qui ne peut être conservé, déblayer, évacuer et trier les gravats pour récupérer les matériaux réutilisables.

Dès le début des bombardements, plus de 2.000 Malouins se présentent à la mairie pour être relogés. Grâce aux réquisitions, nombre d’entre eux pourront être hébergés provisoirement dans les hôtels, les pensions de famille et les résidences secondaires extra-muros et dans les communes voisines. Il fut toutefois nécessaire d’installer dès que cela sera possible des constructions provisoires sur les terrains disponibles. Ces relogements transitoires des sinistrés durera néanmoins jusqu’au début des années 50.

Concernant le déblaiement des ruines, les ingénieurs des Ponts et Chaussées vont tout de suite se heurter à Raymond Cornon, l’architecte en chef des Monuments Historiques. Ce dernier va s’efforcer d’inventorier, dans ce champ de ruines, les vestiges historiques et tenter de sauvegarder, face à la pression des reconstructeurs, le maximum d’édifices témoins de ce passé glorieux.

Le déblaiement va être lent et laborieux. Il ne s’achève qu’à la fin de l’année 1946. Les bombardements n’ayant ouvert aucune brèche dans les remparts et les Portes étant trop étroites pour laisser passer les bulldozers, on dut utiliser des charrettes tirées par des chevaux pour évacuer les gravats.

Les matériaux de construction récupérables, que l’on estime à environ 750.000 tonnes, furent stockés à l’extérieur au pied des remparts.

L’intramuros déblayée présentait en cette fin de l’année 1946 un visage étrange, angoissant même par certains aspects. Citée par Philippe Petout, Germain Beaumont écrivait à ce propos en 1950 :

« Il y a plusieurs phases, plusieurs étapes dans ces recommencements, la phase du chaos, la phase du déblaiement et celle de la reconstruction I…]. La plus atroce est celle de la ville déblayée; de ce néant lunaire fait de fosses successives au fond desquelles scintille une flaque d’eau verdâtre, une moisissure de cave, et l’indigente végétation des lieux maudits. Le mur, c’était encore la maison; on y voyait un emplacement d’âtre, une amorce d’escalier, les lambeaux de papier d’une chambre avec le pâle emplacement des miroirs éclatés et des tableaux réduits en cendre. Quelque chose d’informe à quoi se pouvait référer un souvenir.

Mais après le déblaiement, rien que l’anonymat des tas de pierres égaux, des cavités à ciel ouvert. Il n’y a plus de ville, rien qu’une surface accidentée, aride, l’abstraite horreur des fondations sur lesquelles rien ne repose. Quelque chose qui fait douter qu’après ce rangement funèbre, la vie puisse renaître en désordres féconds, en mouvements, en nouveaux départs. Période ingrate et amère qui est celle du découragement, du doute… ».

Trois options étaient envisageables : ne rien toucher et faire de la ville intramuros un mémorial, raser tout pour construire à l’abri des remparts une ville moderne, ou adopter les nouveaux standards de construction tout en cherchant à retrouver l’aspect extérieur de la ville d’avant-guerre. C’est cette dernière option que va proposer Marc Brillaud de Laujardière. Une approche qui fera consensus.

Pour l’Architecte-en-chef, la cité reconstruite doit intégrer de façon harmonieuse les nouveaux attributs de la Reconstruction, tout en conservant le caractère pittoresque qui a marqué l’imaginaire de ses habitants. Se modifier en profondeur tout en restant elle-même.

Afin d’éradiquer les très nombreux logements insalubres et faciliter la circulation automobile dans cette enceinte d’une vingtaine d’hectares (de 300 mètres sur 600), les rues devront être redressées et élargies. De nouvelles places arborées seront créées. Les nouveaux immeubles devront être plus hauts et les logements plus clairs et mieux aérés en vertu des principes hygiénistes. Ils seront tous dotés des attributs du confort moderne.

Bien que plusieurs institutions publiques soient prévues être transférées hors des remparts, la moitié des habitants qui résidaient intramuros avant-guerre devra être relogée en dehors de la ville close. Ce plan va donc s’accompagner d’importantes opérations de remembrement, préalable indispensable à la construction de ces nouveaux immeubles. Plus de 600 propriétaires seront concernés.

La comparaison du Plan de Reconstruction de Louis Arretche par rapport au plan de la ville Intramuros au début du XXème siècle permet de constater que les rues ont été redressées et élargies. Des places ont été créées. Seules des photos aériennes permettraient de mettre en évidence le remplacement des petites bâtisses par des plus vastes immeubles.

Avant les destructions de 1944, seuls 5 édifices avaient été classés par les Monuments Historiques et 23 inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Sur les 216 édifices ou parties d’édifices dignes d’intérêt nécessitant une protection repérés par Raymond Cormon dès l’automne 1944, seuls 69 furent finalement inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et 1 seul classé.

Au total, une douzaine seulement de façades furent ‘’à l’identique’’ ; 8 façades déposées ne furent jamais remontées. Ces édifices sont situés pour leur grande majorité près des deux portes principales Saint-Vincent et de Dinan, les autres étant çà et là dans le reste de la ville intramuros.

Du reste, les immeubles aux façades reconstruites ‘’ à l’identique ‘’ doivent être aussi considérés comme des constructions neuves dans la mesure où seules les façades sur rue ont été refaites de cette manière et que tous leurs intérieurs ont été construits en ayant recours à des procédés constructifs modernes et en utilisant du béton armé. Guy de La Chambre, le député-maire de Saint-Malo avait réussi à faire adopter une loi permettant de majorer les indemnités pour dommages de guerre versées aux propriétaires concernés par ces reconstructions ‘’ à l’identique’’, mais ces majorations ne concernaient que les parties effectivement protégées.

Sources :