Ce lycée, qui a été bâti à la fin des années 50, est un exemple tout à fait intéressant de mise en œuvre des normes de construction et d’aménagement fixées par la circulaire ministérielle du 1er septembre 1952.

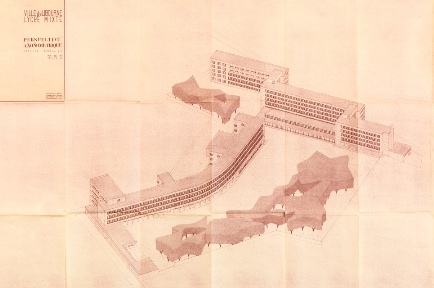

Œuvre de l’architecte Jacques Carlu, l’élégante courbure du bâtiment principal n’est pas sans rappeler celle du lycée du Raincy de son confrère Raymond Petit.

La transformation de l’internat en 1980 et la construction d’une extension en 1995, témoignent de l’évolution des populations scolaires au fil du temps et de leur impact sur l’architecture scolaire.

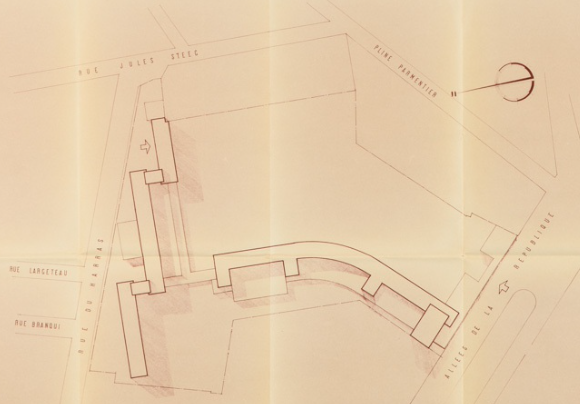

A défaut de pouvoir agrandir le collège des garçons et le collège des filles, le ministère de l’éducation nationale et la municipalité de Libourne conviennent de construire sur les terrains du haras un nouveau lycée, qui sera mixte. Les terrains du haras, qui appartiennent à la commune et au département, ainsi qu’une autre parcelle sont cédés à l’État en 1954.

Jacques Carlu, architecte des Bâtiments Civils et des Palais Nationaux est désigné pour diriger la construction du nouveau lycée et la transformation de l’ancien collège de garçons en internat pour les filles. Il sera épaulé par l’ingénieur Jean Piquemal et l’architecte Claude Bruley.

L’État finance le projet à 65% (800 millions de francs pour les constructions neuves et 140 pour la transformation du collège en internat), la municipalité participe à hauteur de 35%, ce qui est conforme aux pratiques de l’époque.

Les travaux débutent en 1957. L’établissement ouvre ses portes pour la rentrée de septembre 1959. Les travaux s’achèvent en 1960.

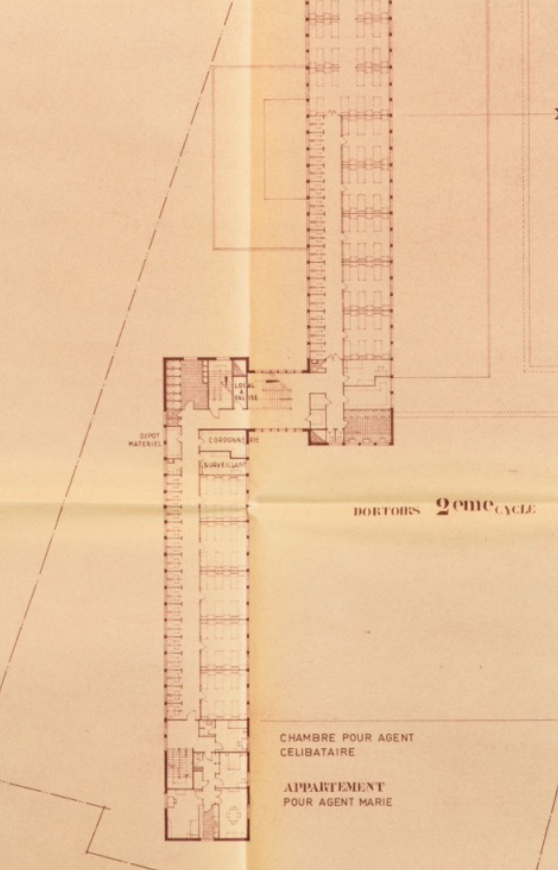

N.B.: les plans datant de 1956 et les deux photos en couleurs sont extraits de l’Inventaire général du patrimoine, établi pour la région Nouvelle Aquitaine par Adrienne Bassoche en 2023

Jacques Carlu, architecte

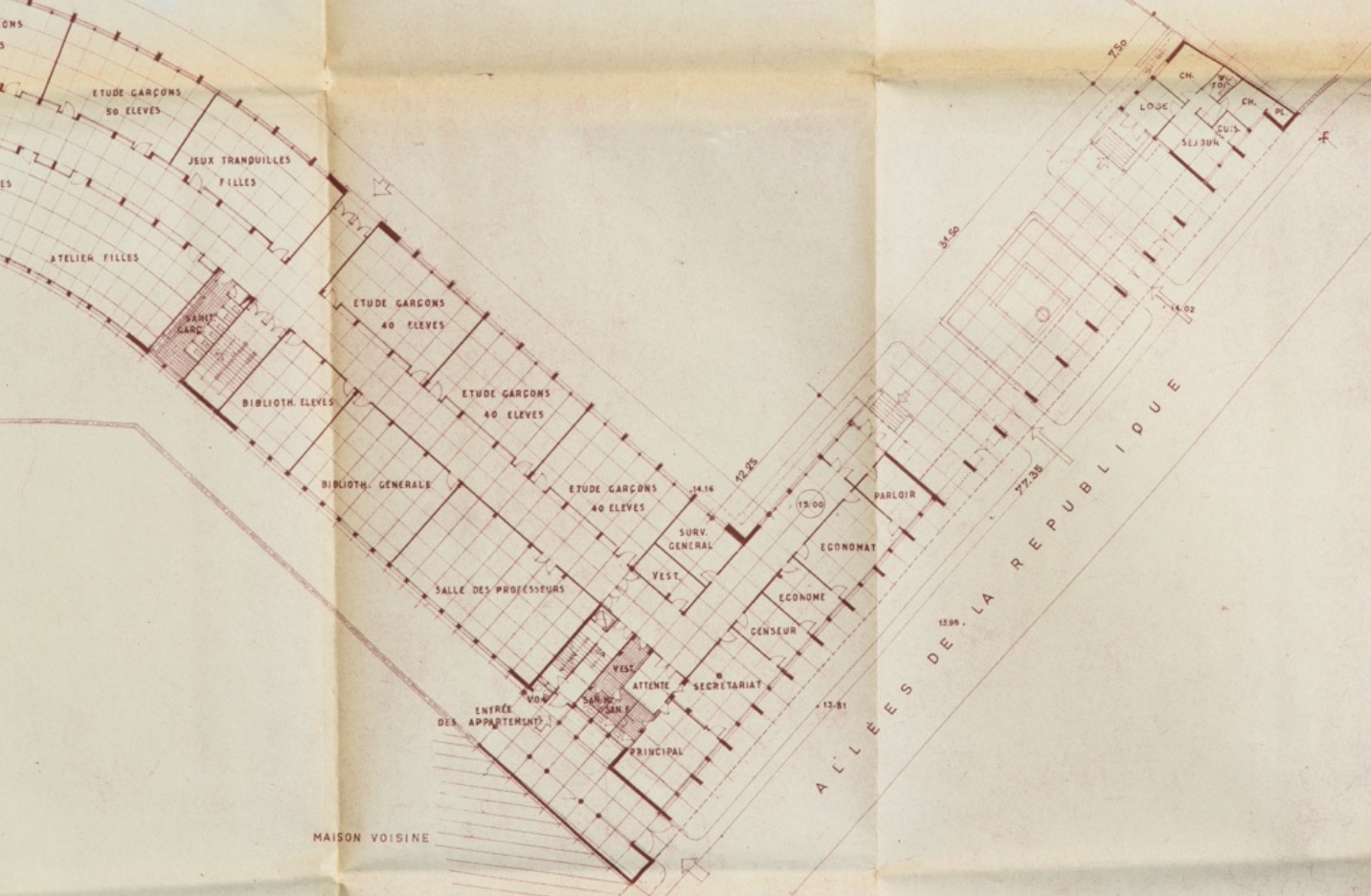

Le lycée mixte de Libourne comporte un internat de garçons qui, ainsi que l’administration et les logements de fonction, sont installés dans des constructions nouvelles. L’internat de filles, par contre, a été aménagé dans l’ancien collège de garçons transformé à cet effet.

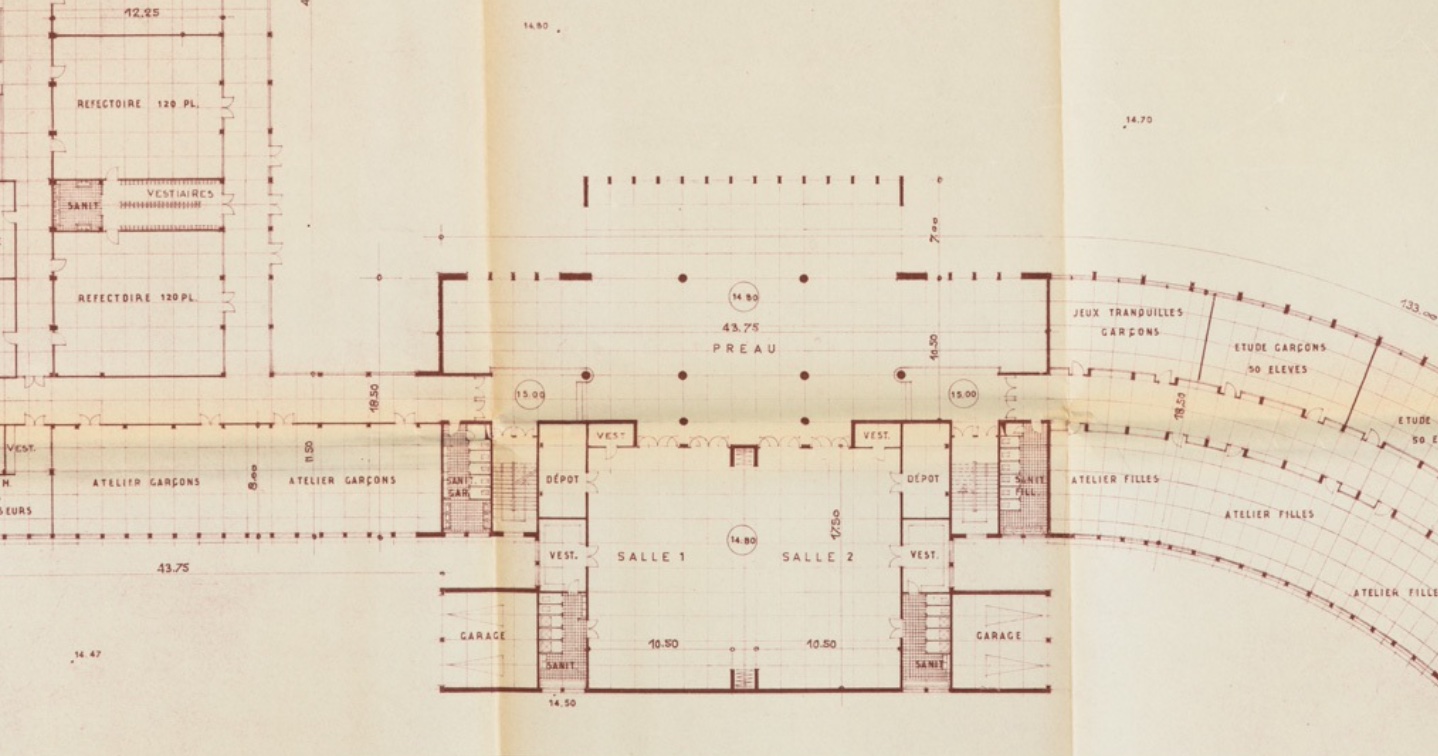

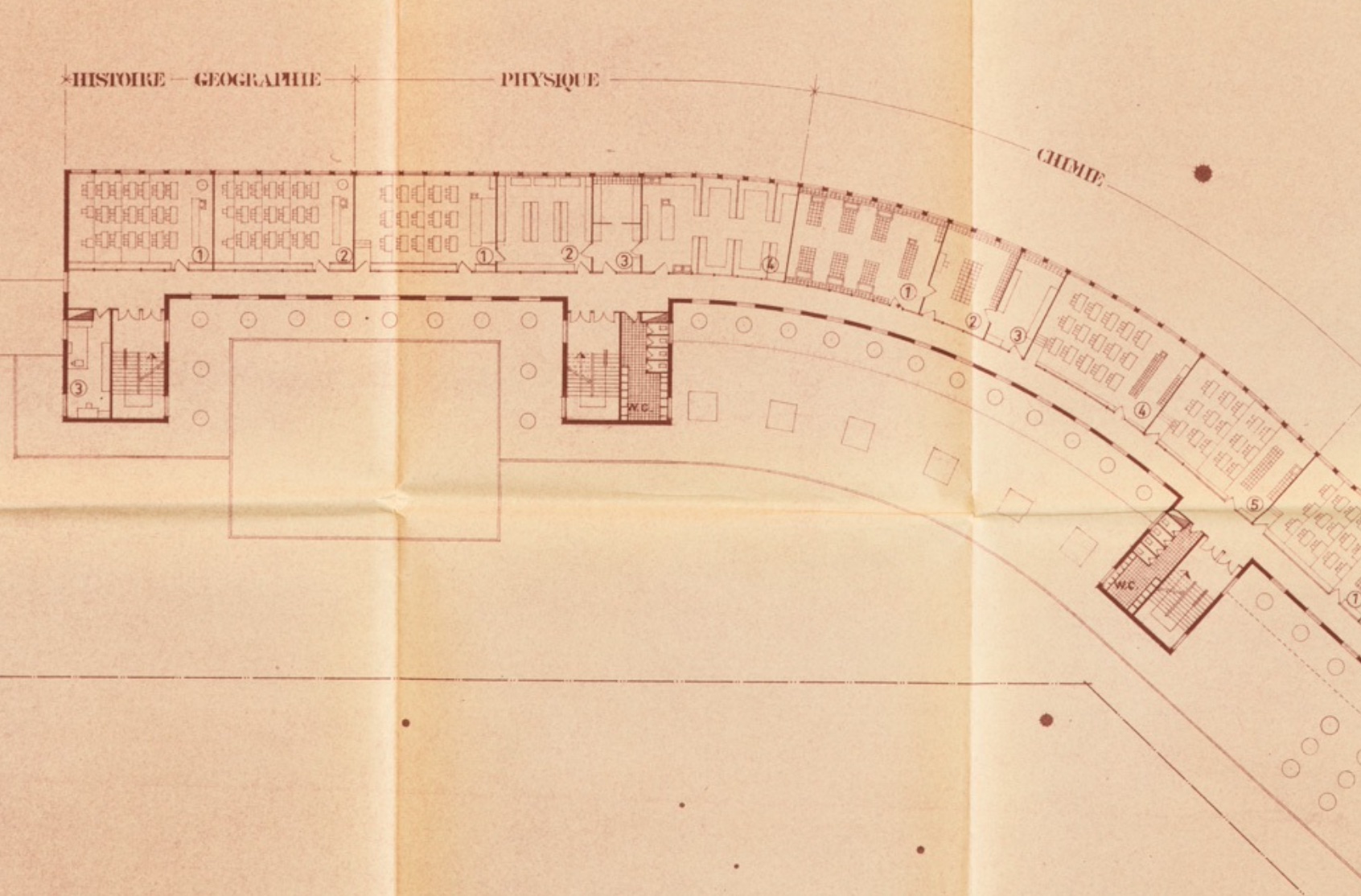

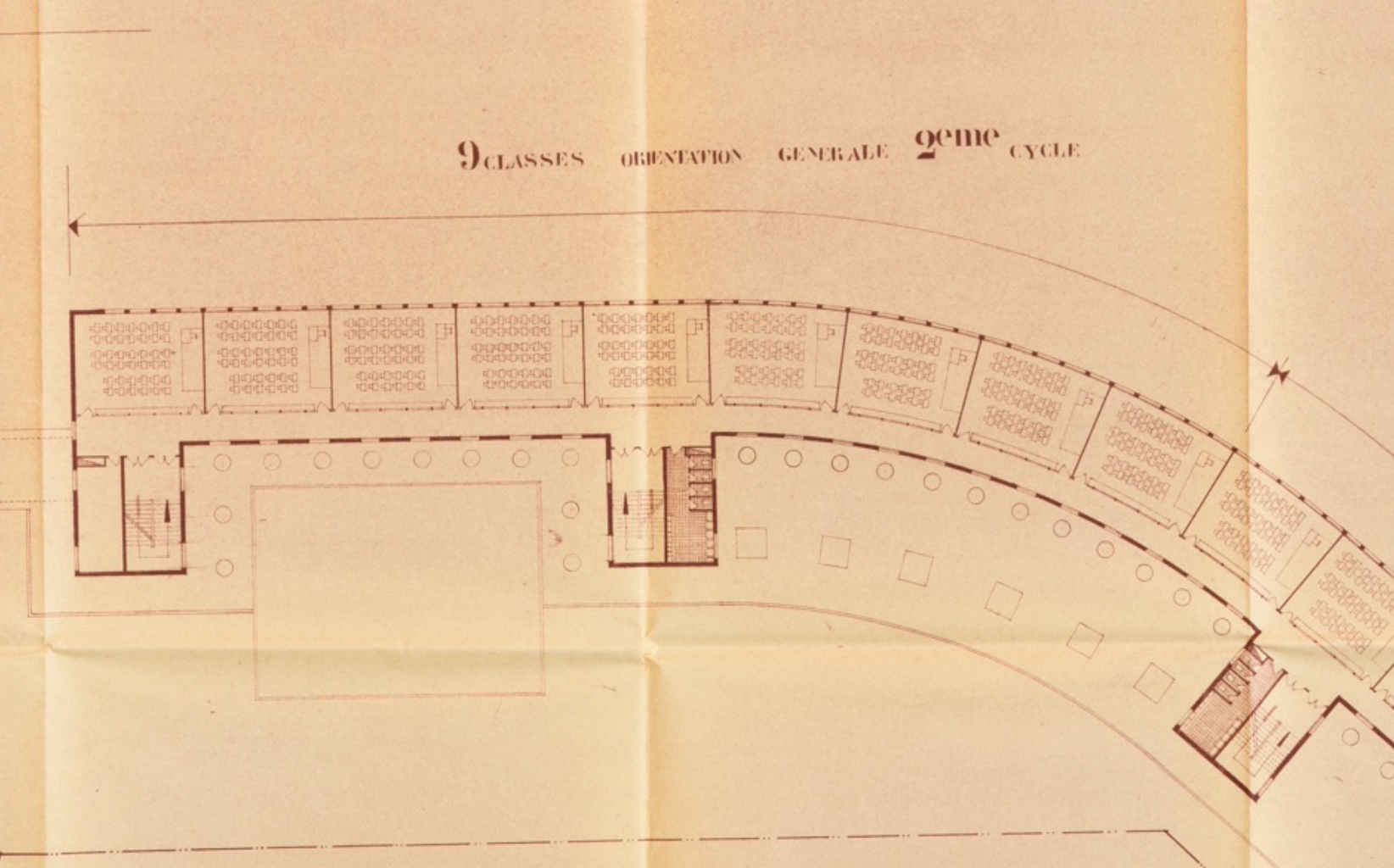

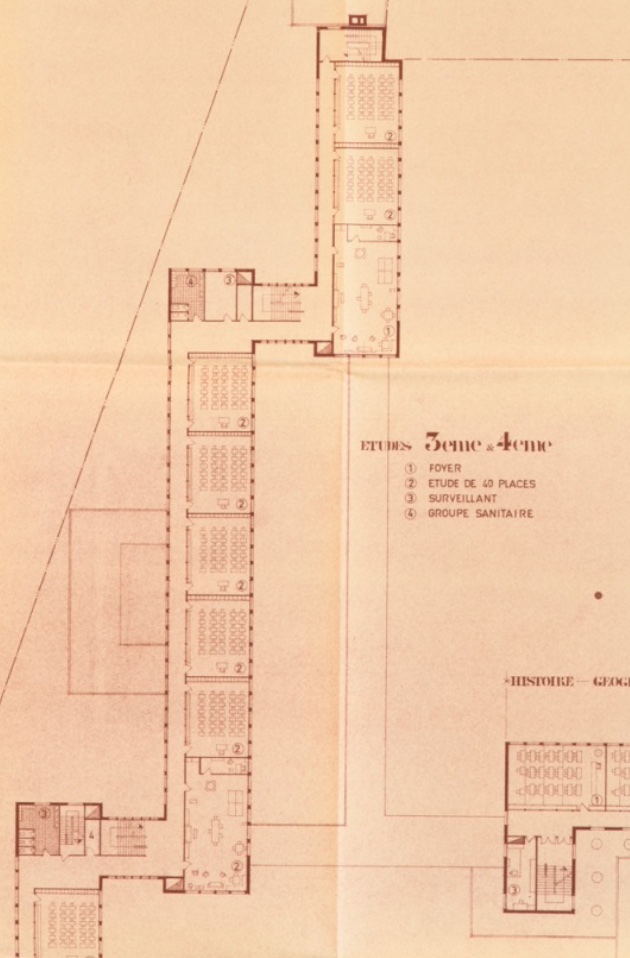

L’externat pour 1 300 élèves regroupe au rez-de-chaussée, les études, foyers, les salles d’enseignement ménager et de travaux manuels et les deux salles d’éducation physique. Un étage est réservé aux classes scientifiques et de dessin. Les deux derniers niveaux abritent 16 classes d’enseignement général, chacun.

L’internat de garçons comprends quatre réfectoires pour 480 couverts, les cuisines et leurs annexes, l’infirmerie, un étage de salles d’étude et trois étages de dortoirs pour 330 lits environ.

Par suite de l’exigüité du terrain, le parti architectural a dû grouper et interpénétrer les bâtiments et c’est pour s’adapter le plus exactement possible aux limites de propriété que le bâtiment d’externat a été conçu sur un plan courbe.

La construction comporte une ossature en béton armé avec des fondations sur pieux battus. Les planchers sont constitués par des poutrelles et des dallettes préfabriquées recevant une dalle de compression coulée sur place.

Les façades sont revêtues de plaques de pierre reconstituées (provenant de Saint-Emilion, n.d.l.r.), teintées dans la masse par incorporation de marbre et polies en surface, le remplissage intérieur étant réalisé en agglomérés isothermes. Les châssis vitrés et les allèges sont délimités par des potelets en U, moulés d’avance et formant le coffrage d’ossature.

La couverture des bâtiments est en général constituée par des terrasses en béton avec une étanchéité multicouche et une protection en gravillon enrobé. Les salles de gymnastique et les réfectoires sont couverts en zinc sur charpente métallique.

Le chauffage est assuré par le plafond dont les plaques rayonnantes permettent également l’insonorisation des locaux. Dans le vide, entre le plancher et le plafond passent toutes les canalisations.

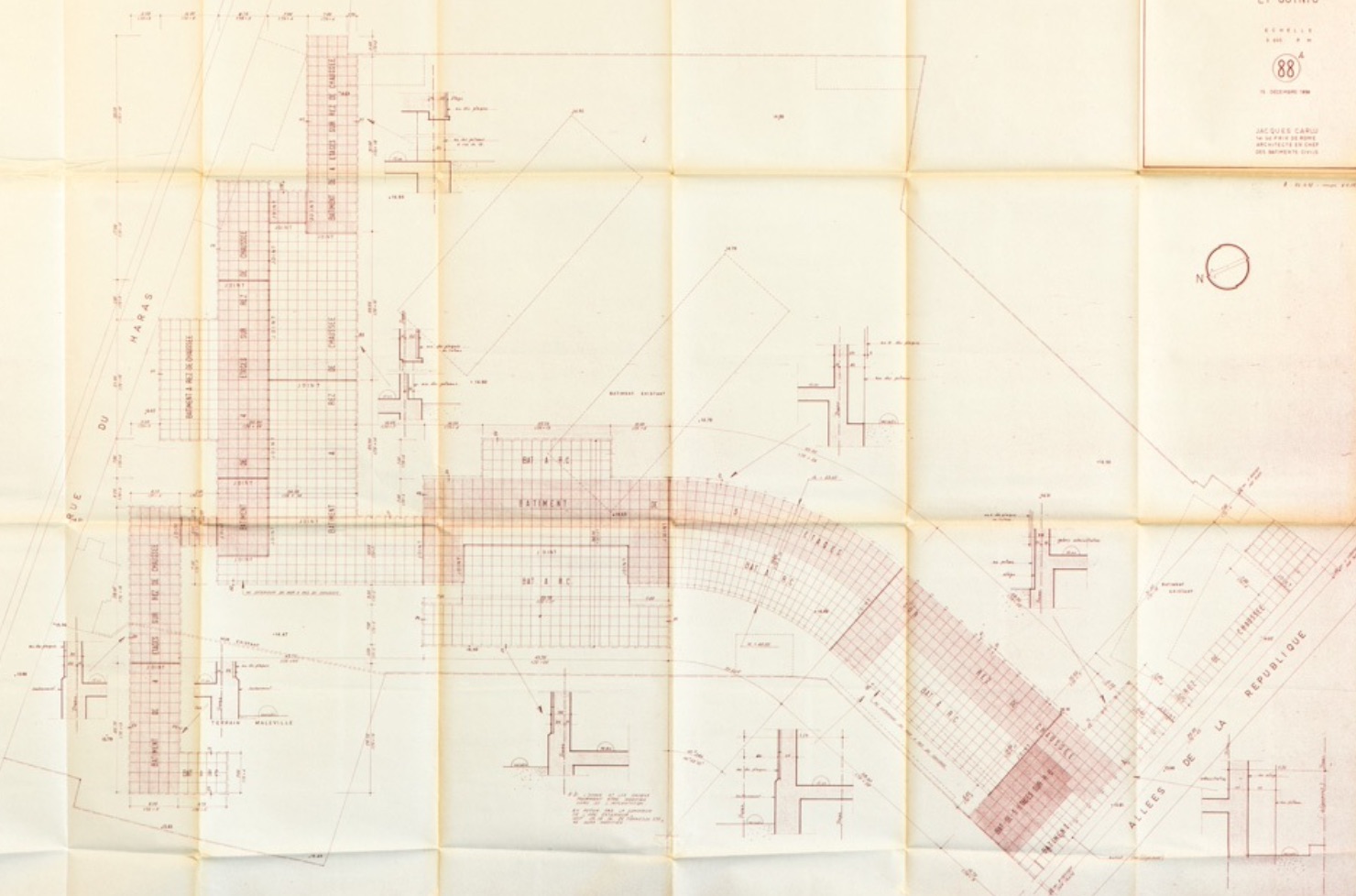

Les plans de l’époque permettent de visualiser la mise en œuvre par l’architecte des normes de construction et d’aménagement fixées par la circulaire ministérielle du 1er septembre 1952.

L’ensemble du lycée est construit en respectant la trame de 1,75 m imposée par l’administration centrale pour favoriser l’industrialisation des constructions scolaires afin de réduire les coûts et les délais.

L’utilisation de ce module permet aussi le dimensionner la surface des salles de classe en fonction des besoins des matières qui y sont dispensées (enseignement général, sciences, activités manuelles…) sans que ceci ait un impact sur les façades.

Seule dérogation permise dans le cas présent, dans les étages les salles de classe sont desservies par un couloir latérale comme cela était l’usage alors que la circulaire imposait un couloir central afin de réduire les coûts de construction. Est-ce vraiment à cause de l’exiguïté de la parcelle comme cela est indiqué dans l’article de la revue Architecture Française ? N’est-ce pas plutôt une faveur consentie à un architecte des bâtiments civils et des palais nationaux… A moins que l’architecte ait réussi à intégrer ces couloirs latéraux dans son budget global ; la circulaire de 1952 précisait en effet : ‘’tout accroissement de dépenses qui résulterait de dimensions différentes de celles optimales ainsi arrêtées, pourra rester à la charge des collectivités locales“.

En 1980, l’internat des filles est transformé en collège. En 1995, l’agence d’architectes Brochet-Lajus-Pueyo a réalisé un bâtiment trapézoïdal qui vient de coller au bâtiment principal en courbe séparant la cours de récréation en deux, et qui se prolonge fermant ainsi la parcelle à l’est. Les façades des nouveaux bâtiments ont été équipés de pare-soleil constitués d’échalas de châtaigniers.

Le lycée, qui accueillait 1.400 élève en 1959, peut en accueillir ainsi plus de 2.000.

SOURCES :