Le Royal Festival Hall a été construit entre 1949 et 1951 pour remplacer le Queen’s Hall qui avait été détruit pendant la guerre. Construit à temps pour l’inauguration du Festival of Britain, le 4 mai 1951, il fut le seul qui n’ait pas été démonté à l’issue de cette exposition.

Premier grand bâtiment public édifié sur la rive sud de la Tamise, il fut également le premier ouvrage de l’après-guerre classé au titre des Monuments Historiques en 1987.

Plusieurs fois rénové depuis sa construction, il accueille chaque année un nombre impressionnant de spectateurs.

Le projet d’un grand auditorium était à l’étude depuis la destruction du Queen’s Hall par des bombardements allemands pendant le Blitz, mais l’argent et les matériaux de construction faisaient cruellement défaut dans l’immédiat après-guerre. Le projet fut finalement rendu possible grâce au lancement par le gouvernement de Clement Attlee du Festival of Britain d’où il tire son nom.

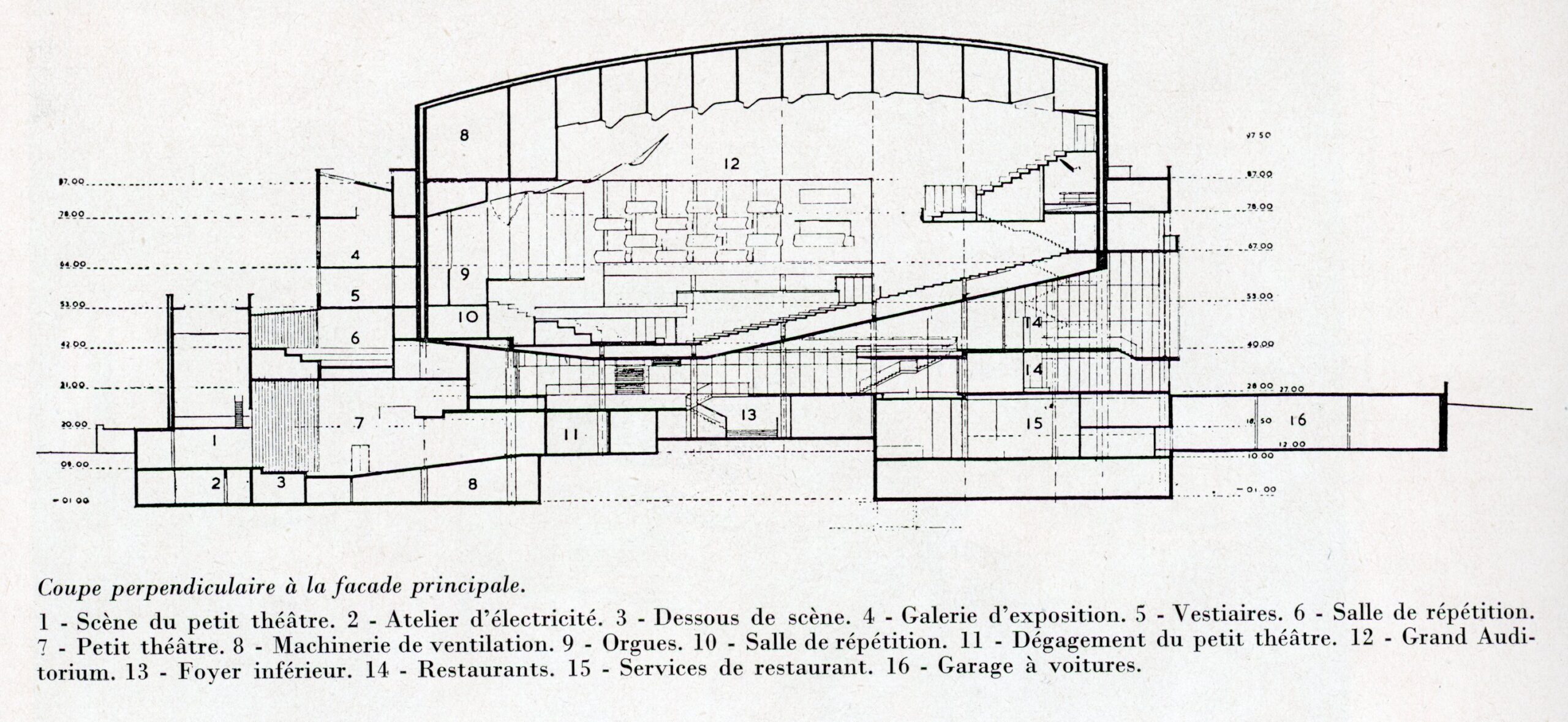

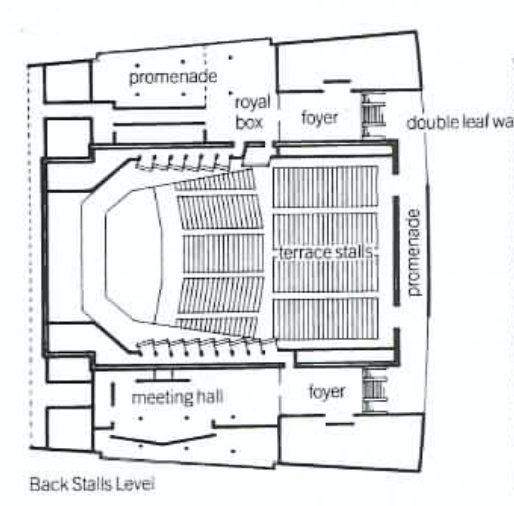

Le Conseil du Comté de Londres souhaitait pouvoir disposer d’un outil culturel pluridisciplinaire destiné aux publics les plus variés. L’édifice devait donc accueillir une grande salle de concert pouvant contenir plus de 3.000 personnes, une petite salle pour 700 à 800 auditeurs pour les spectacle de ballets et d’art dramatique et les concerts de musique de chambre, de vastes foyers, des restaurants, des salles de réunions et des galeries d’exposition. Chacun de ces éléments devant pouvoir être utilisés séparément de façon à pouvoir abriter simultanément plusieurs manifestations artistiques.

Le terrain choisi à South Bank offrait une vue magnifique sur la Tamise, mais était relativement réduit et situé le long des voies de chemin de fer de Waterloo Station. L’architecte écossais Robert Matthew allait donc devoir tout à la fois, trouver le moyen d’isoler la salle de concert des bruits extérieurs, et concevoir la salle de concert elle-même avec tous ses équipements annexes.

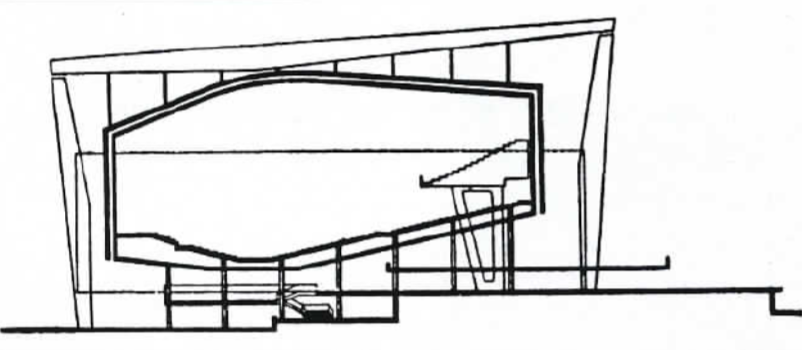

Après avoir visité plusieurs opéras et salles de concert en Scandinavie, consulté plusieurs acousticiens et examiné le problème sous tous ses angles, Robert Matthew et ses assistants Leslie Martin, Peter Moro et Charles Holden arrivèrent au concept de ‘’l’œuf dans la boîte’’ (‘’egg-in-the-box’’) : la grande salle de concert sera placée au centre du bâtiment, et sera protégée des bruits extérieurs par l’enveloppe composée des autres locaux (foyers, restaurants, loges des artistes, salles de répétition, galeries…

La structure du bâtiment est en béton armé. Le toit de la salle de concert repose sur des poutres transversales métalliques. Pour mettre en évidence la grande salle de concert, les parois et les cloisonnements qui l’entourent et la grande façade légèrement courbée donnant sur la Tamise, ont été traitées avec le maximum de vitrages. Quant à l’isolement phonique de la salle de concert, il a été assuré par l’emploi important de matériaux isolants entre les deux membranes du plafond et du côté du pont de chemin de fer de Hungerford Bridge.

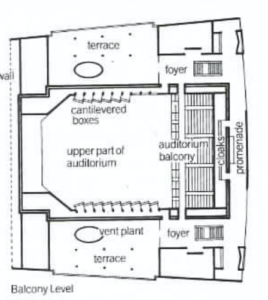

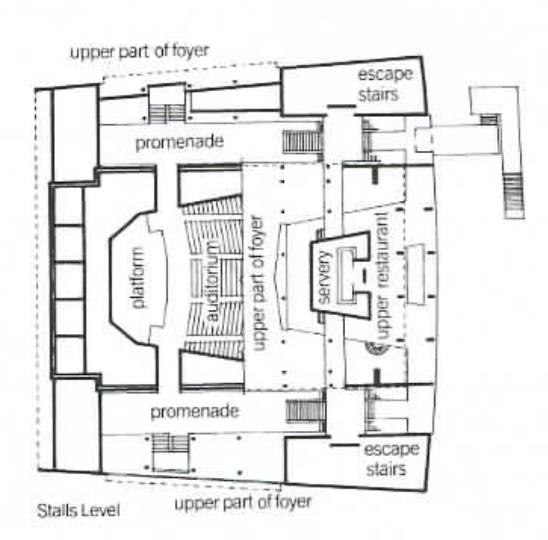

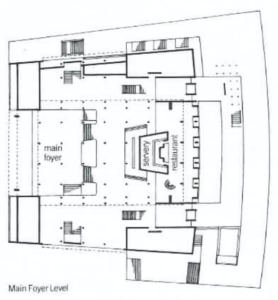

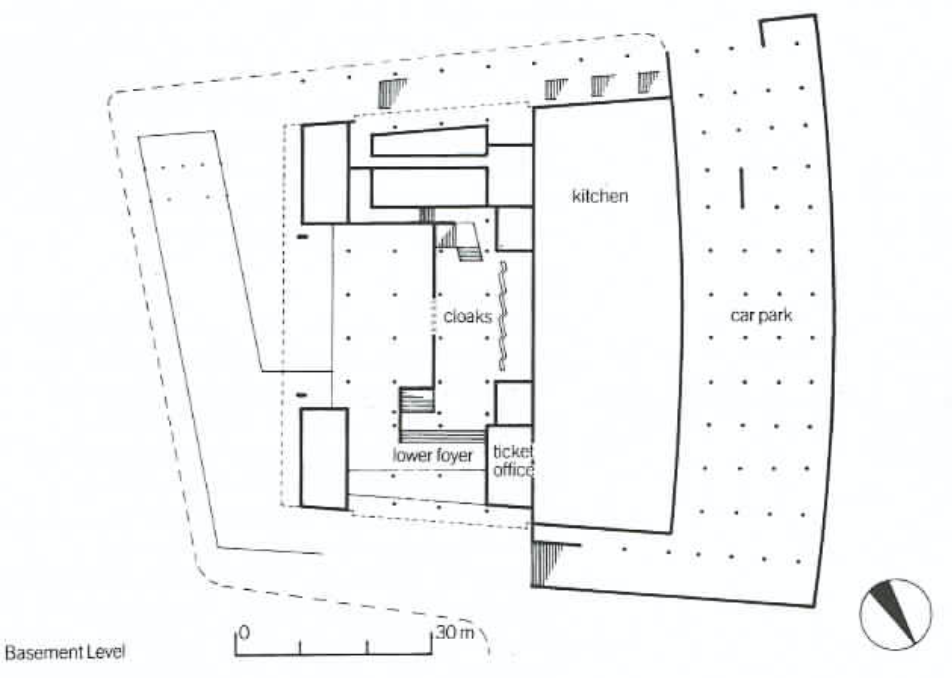

Le foyer principal, situé sous la grande salle, est situé au même niveau que le grand restaurant et la terrasse qui donne sur la Tamise. De ce foyer montent plusieurs escaliers donnant accès par les côtés à la grande salle. Chacun des quatre niveaux dispose de son foyer, de ses galeries et d’un bar. Les escaliers de secours sont situés à chaque extrémité de la façade principale donnant sur la Tamise.

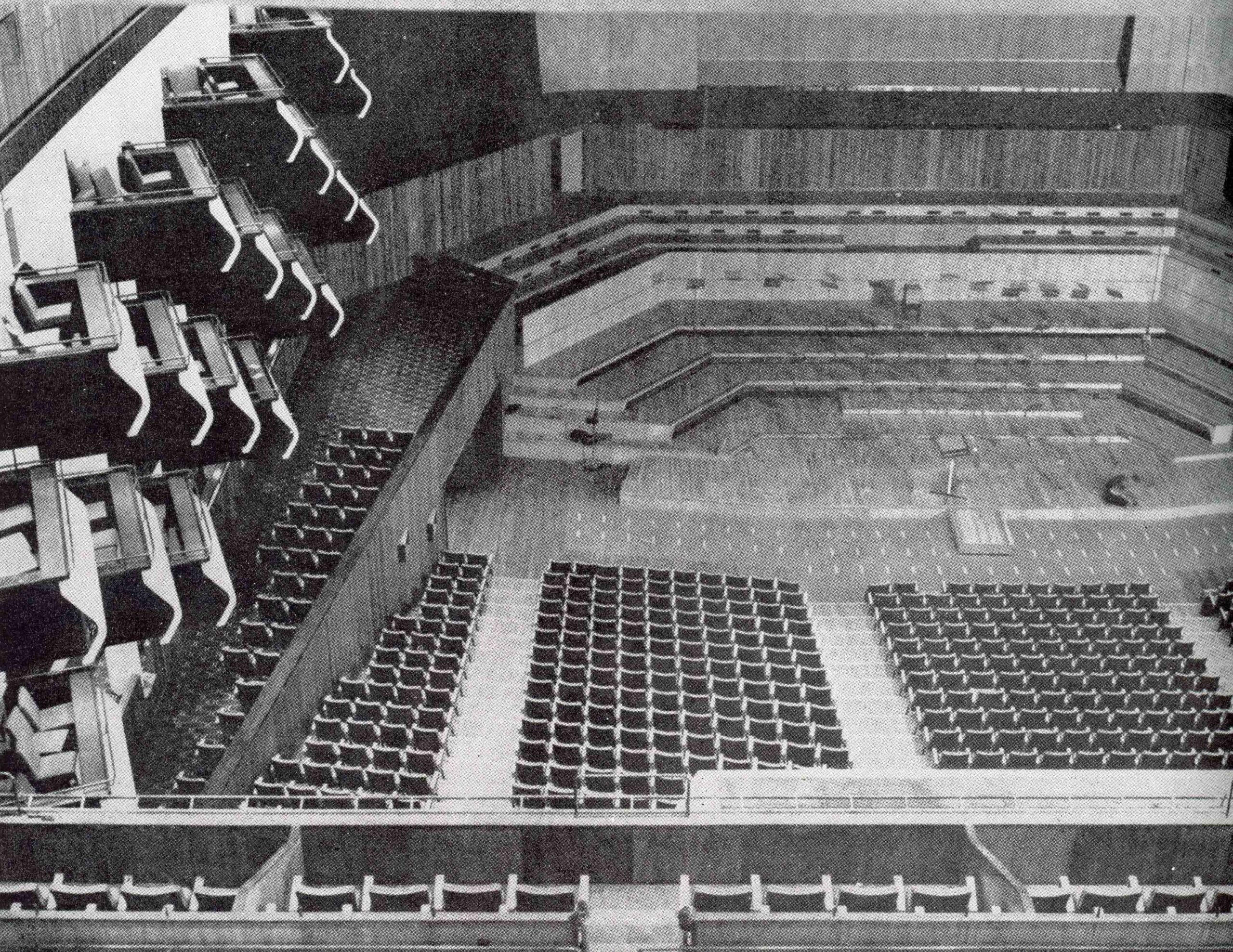

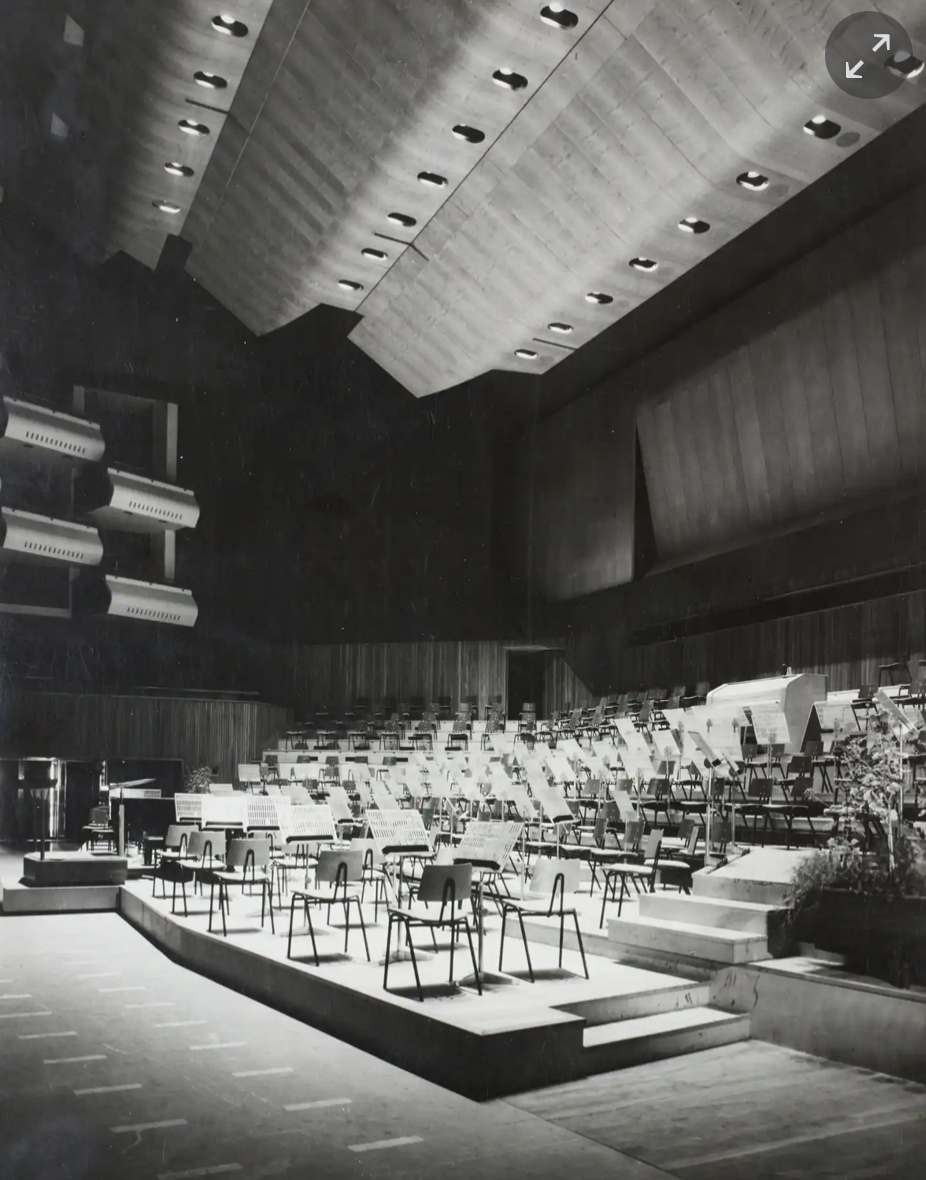

Cette grande salle de concert est rectangulaire, elle reste ainsi fidèle à la configuration traditionnelle des salles de spectacles anglaises. Son innovation vient de sa disposition intérieure. L’Architecture d’Aujourd’hui dans son article de décembre 1952, la décrit ainsi : « C’est dans la coupe verticale de la salle que l’on trouve une conception véritablement révolutionnaire. L’auditorium a un plancher à forte pente ; l’orchestre est également disposé sur des gradins ; Entre ces deux plans inclinés, se trouve une surface horizontale réfléchissante en ardoise polie. Ainsi, il y a un trajet direct du son entre chaque instrument de l’orchestre et chaque place d’auditeur » .

La revue Architecture Française en 1955 précise que : « Les objectifs à atteindre étaient : 1° pour les exécutants, les musiciens et chanteurs doivent s’entendre les uns les autres ; 2° pour le public, toutes les sections de l’orchestre doivent être entendues de n’importe quel point de la salle dans le mouvement voulu par le chef d’orchestre. La définition des sons doit être claire, le ton doit être plein et chantant ».

« La salle de l’Auditorium fut dessinée pour de longues réverbérations sonores. Les gradins d’orchestre et ceux des spectateurs furent établis suivant une pente assez forte pour éviter les réductions de la définition du son par la rencontre d’obstacles. Les parois latérales du podium d’orchestre furent ‘’ouvertes’’ pour que les échos gênants soient rejetés vers le fond de la salle ».

« Dans la salle même, les parois, loges et galeries de côté furent traitées en matériaux absorbants pour atténuer les réflexions possibles. Au-dessus de l’orchestre, un baldaquin en bois renvoie des sons vers l’orchestre et en diffuse d’autres vers le fond de la salle ».

L’Architecture d’Aujourd’hui dans son numéro de 1952 ajoute ; « Pour des raisons d’acoustique, les surfaces de la salle sont revêtues de bois : panneaux en orme sur les murs latéraux, fixés sur les pans coupés par un système d’absorption ; noyer sur le pourtour des loges ; bouleau sur le podium principal ; le réflecteur et l’écran de l’orgue provisoire sont en sycomore. Des panneaux de cuir rouge ont été utilisés sur les murs latéraux et les murs arrière, comme surfaces absorbantes. Le devant des loges et le plafond principal sont en staff blanc mat. Les murs derrière les loges sont tendus d’étoffes rouge et blanc ».

L’Architecture d’Aujourd’hui note enfin : « Quatre concerts d’essai ont eu lieu, dont le premier le 14 février 1951 devant 3.000 auditeurs. Les critiques musicaux les plus en vue y furent conviés pour donner leur avis. Le revêtement intérieur de la salle ayant été prévu pour permettre d’apporter après coup certaines modifications des conditions acoustiques, on a pu ainsi adapter la salle aux exigences de l’élite musicale ».

Nombreux sont les mélomanes néanmoins qui critiquèrent l’acoustique de la salle du Royal Festival Hall, la jugeant ”trop sèche” et manquant ” de chaleur”. Beaucoup déplorèrent le manque d’intimité d’une salle aussi vaste.

Le Royal Festival Hall fait l’objet de plusieurs rénovations, notamment en 1964, en 1983 et en 2005 pour tenter de remédier à cette situation et améliorer l’accueil des spectateurs.

JJL V

SOURCES :