A Rouen, les Grands Magasins des Nouvelles Galeries sont, à l’époque de leur construction entre 1898 et 1903, les plus importants existants en Normandie et ont été classés Monuments Historiques. Ils seront malheureusement détruits en 1944 lors des bombardements alliés lors de la ‘’Semaine Rouge’’.

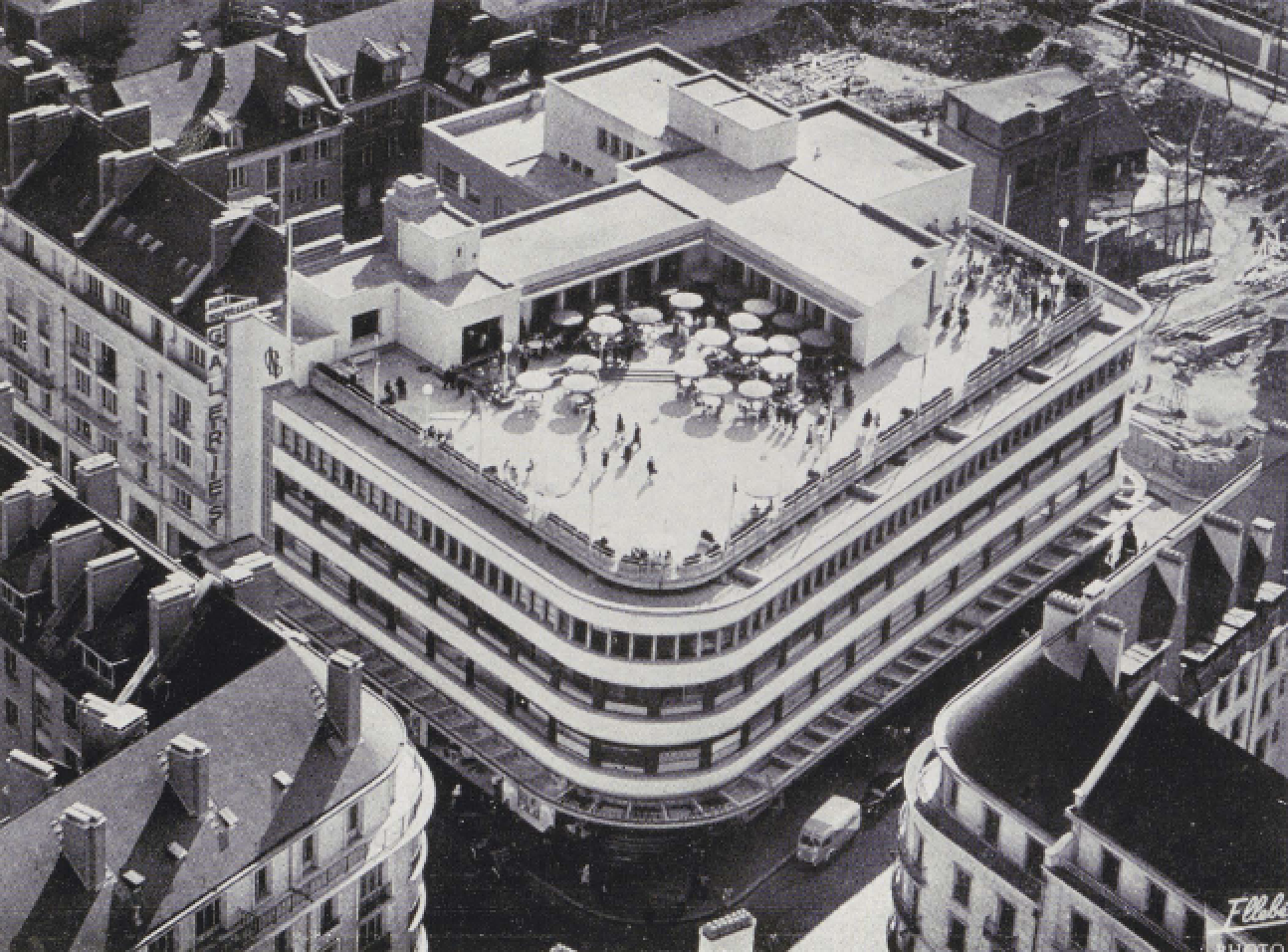

Le nouveau magasin de l’enseigne fut reconstruit un peu plus au Sud, entre les rues du Grand Pont, du Maréchal Leclerc et de la Champmeslé et inauguré en mai 1953.

L’article que nous reproduisons a été publié dans la revue La Technique des Travaux en mai-juin de 1954. Il décrit avec beaucoup de détail comment a été construit et aménagé ce nouveau magasin.

Georges Féroy, André Robinne et Robert Bonnet, architectes

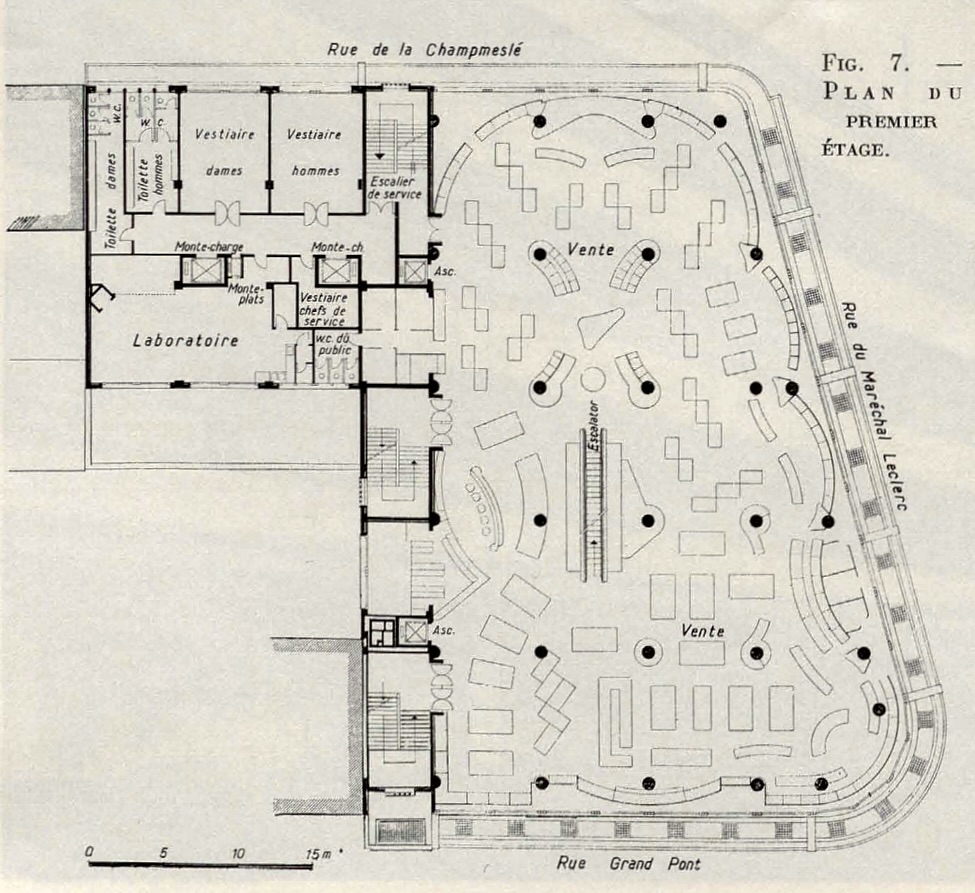

Le premier étage est accessible par un escalator à marches défilantes, d’un modèle plus perfectionné que ceux du Métropolitain. Il fonctionne, en effet, sans le moindre bruit, ni la moindre vibration. En outre, son groupe moteur-réducteur est beaucoup plus complet, donc plus facile à loger et à dissimuler.

Il l’est aussi par deux escaliers. Sa superficie est de 1.300 mètres carrés. On y trouve les rayons de vente un laboratoire de pâtisserie relié à la terrasse, au salon de thé, par un monte-plats.

Le deuxième étage a les mêmes accès ; 1.300 mètres carrés de sa surface sont réservés à des rayons de vente ; le reste est occupé par les bureaux de la direction, des achats, de la comptabilité et par le standard téléphonique.

Le troisième étage a les mêmes accès sauf les escalators ; c’est celui des réserves sur une surface de 800 mètres carrés. On y trouve aussi le local des marques (250 mètres carrés), le service des étalages (120 mètres carrés) divers ateliers couvrant une superficie de 180 mètres carrés, le service médico-social ; etc.

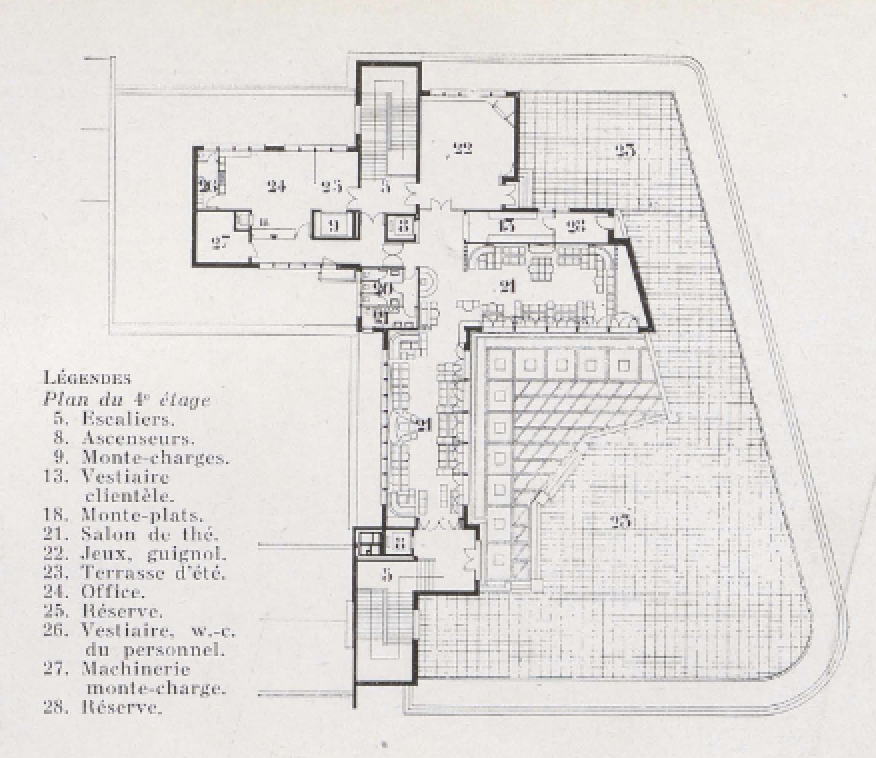

Au quatrième étage, c’est le salon de thé : 190 mètres carrés, sa terrasse fleurie de 650 mètres carrés et son jardin d’enfants avec manège, guignol et cinéma.

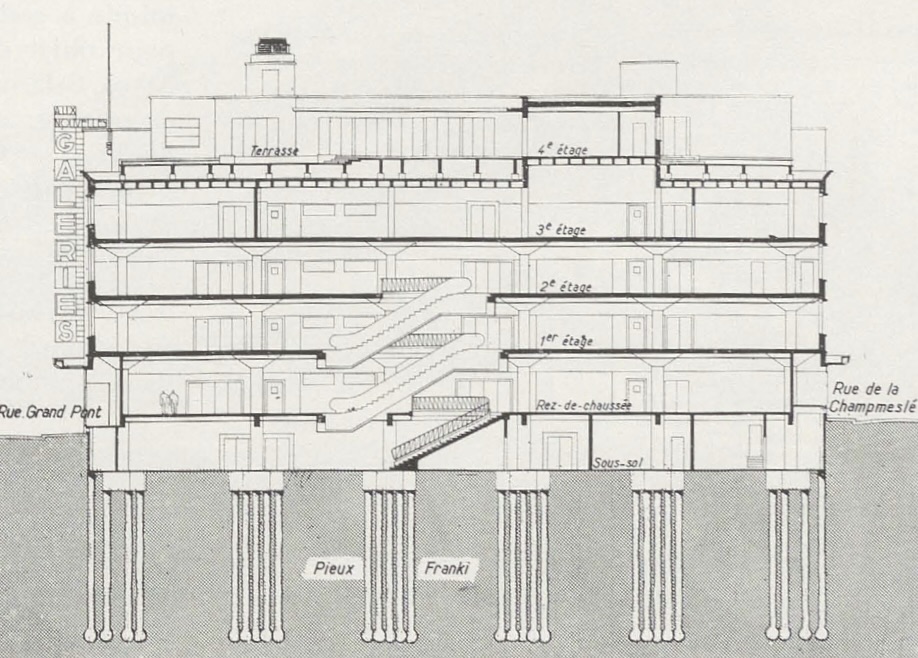

Par suite de la nature du terrain composé de remblais récents et d’anciennes maçonneries, puis de sable argileux très aquifère et de tourbe, il a été nécessaire d’avoir recours à des fondations spéciales (sur pieux moulés dans le sol) reposant sur le calcaire ou le gravier à des profondeurs variant de 9,50 m. à 12,50 m. C’est ainsi que ce bâtiment – comme pour tous ceux de l’îlot dont il fait partie – il a été exécuté prés de 600 pieux Franki supportant des charges variant de 60 à 90 tonnes.

Un essai de charges exécuté sous le contrôle du Bureau Véritas sur un de ces pieux pris au hasard et prévu pour une charge de service de 90 tonnes a donné lieux sous une charge de service de 90 tonnes à un affaissement de 3,6 mm, ramené à 1,5 mm après déchargement du pieu.

En superstructure, ce vaste parallélépipède se compose, pour le rez-de-chaussée, premier et deuxième étages, d’une ossature en béton armé du type ‘’plancher-champignon’’ en raison de la forme épanouie des têtes de poteaux. Ce choix a été motivé, tant par les surcharges imposées, que par les dimensions des travées. En outre , avec ce type de plancher, qui, fait d’une dalle épaisse, armée, reposant sur les champignons, ne comporte ni poutres ni nervures en plafond, la pose de nombreuses et diverses canalisations nécessitées par l’équipement complexe de lutte contre l’incendie, d’éclairage, de chauffage, etc., ne présente aucune difficulté.

Le système en question a permis, en outre, un important porte-à-faux sur rues, laissant ainsi la possibilité de traiter les devantures sans se soucier des points d’appui situés à 2,30 mètres en arrière de l’alignement.

Les planchers-champignon ne concernent, aux 1er, 2ème et 3ème étages que la partie ‘’magasin’’ proprement dite. En dehors de quelques demi-champignons ou champignons jumelés, nécessités par l’implantation des poteaux, on a affaire à des champignons circulaires, en tête de poteaux cylindriques d’un diamètre allant de 0,80 mètre au rez-de-chaussée à 0,70 mètres au deuxième étage, poteaux écartés d’axe en axe, pour la trame courante, de 8,90 mètres par 7,345 mètres (grandes dimensions). Sous la dalle, d’épaisseur uniforme de 25 centimètres, les champignons mesurent 3,40 mètres de diamètre et 0,85 mètres de hauteur.

Les planchers de la partie ‘’bureaux et services’’ du bâtiment sont du type courant, c’est-à-dire à nervures ; ils ont été exécutés avec des coffrages métalliques (système Rubberstoll). Les nervures, espacées de 0,97 mètres ont été coulées avec des fonds de coffrage constitués par une plaquette en céramique à saillies latérales, ces dernières ayant eu pour objet de supporter des hourdis plats (bardeaux Gilardoni) qui, disposés en sous-face après décoffrage, ont permis de réaliser des planchers doubles sans poutre apparente.

La terrasse, au quatrième étage, présente une particularité intéressante : elle comporte en effet, deux planchers superposés, le plancher inférieur étant seul étanche. Le plancher supérieur, celui de la circulation, est fait de dalles préfabriquées posées librement, bord à bord, et, nécessairement, laissant les eaux de lavage et de pluie retomber sur le plancher inférieur.

L’intervalle entre les deux planchers est d’environ 90 centimètres entre nervures et 60 centimètres au droit de ces dernières. Il détermine donc un important volume qui, détail important, est en large communication avec l’extérieur, ce qui assure son assèchement rapide par une ventilation qui, en outre, à l’avantage de soustraire le plancher inférieur aux fluctuations de température que subit le plancher supérieur. C’est là sans doute une solution onéreuse – au moins au départ car, par la suite, elle s’avère singulièrement économique – mais c’est bien certainement la plus rationnelle.

Les devantures sont protégées par une marquise en béton armé, avec des parties en béton translucide, d’un porte-à-faux de 2,15 mètres sur poutre rive en façade, ce qui porte le porte-à-faux total à 4,35 mètres. Cette marquise est supportée par des consoles encastrées dans la poutre rive, en bordure du porte-à-faux des planchers-champignon.

Les vitrines à ossature métalliques des devantures comportent en soubassement un revêtement en granit noir de Suède et, au-dessus, un revêtement de marbre jaune de Provence.

Les façades du bâtiment, façades à baies continues, sont revêtues en allège de dalles de pierre dure, les bandeaux de support et d’appui des baies étant en béton à agrégat de marbres blanc bouchardé.

Les menuiseries sont métalliques et à guillotine au premier et deuxième étages (leurs caissons servent au passage de canalisations) et en châssis ouvrant au troisième.

Les portes des tambours d’entrée sont en glace de sécurité ainsi que le double tambour d’angle.

Les dallages sont, au sous-sol, en carrelage de grès cérame avec des joints en ébonite ; au rez-de-chaussée, en dalles de pierres dures ; au premier étage, en moquette et en Dalami ; au deuxième étage et au troisième étage en Dalami. Au quatrième étage, le revêtement est en dalles de béton. Les escaliers sont en Dalami avec des nez de marche en caoutchouc.

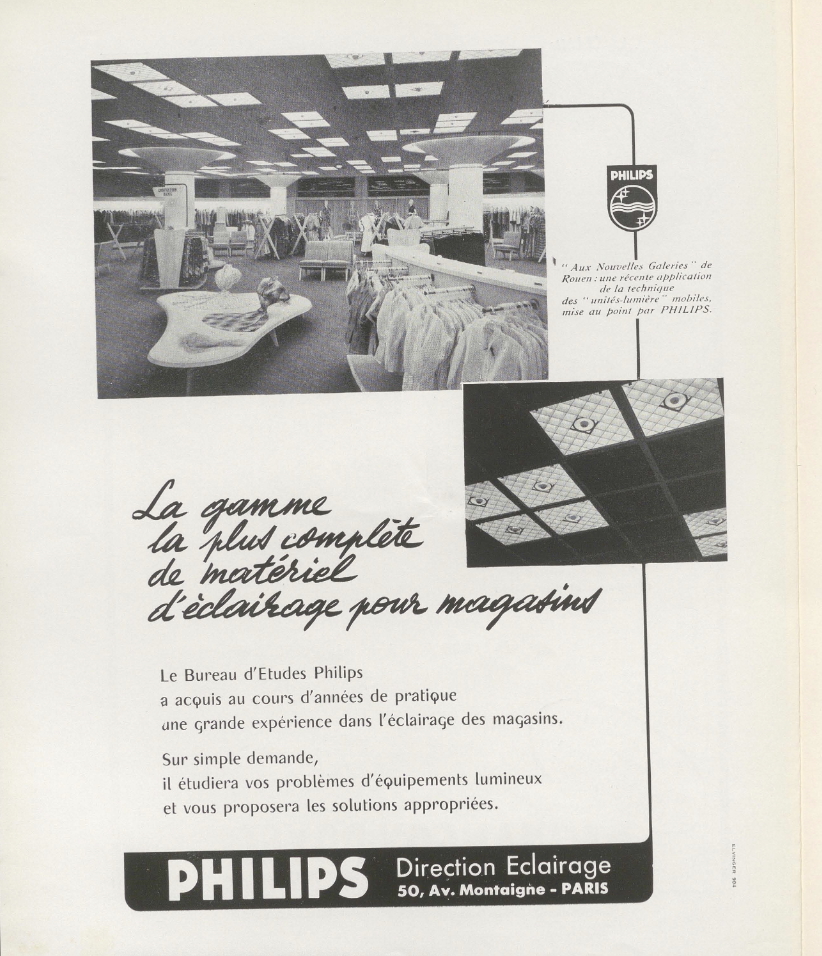

L’éclairage artificiel réalisé dans les parties du bâtiment affectées à la vente dérive du système appliqué par Philips dans le nouveau grand magasin de Vroom & Dreesmann, inauguré en novembre 1950 à Rotterdam, système qui, pour cette raison, est aujourd’hui dénommé par les éclairagistes ‘’plafond Rotterdam’’.

La caractéristique première de ce système est un plafond peint en bleu-noir mat, au-dessous duquel est suspendue, à 75 centimètres, une grille à ouvertures de 65 cm x 65 cm. Cette grille supporte elle-même, de place en place, un réflecteur de 130 cm, recevant deux lampes-tubes fluorescentes de 120 cm de longueur, du type 40 watts, disposées parallèlement de part et d’autre d’un petit réflecteur qui reçoit une ampoule à incandescence de 68 watts (…). L’hémisphère inférieur de l’ampoule est, en outre, recouvert d’une calotte sphérique argentée, ce qui fait : d’une part, que l’ampoule n’éblouit pas, et d’autre part, que l’éclairage indirect est parfaitement diffusé.

La caractéristique seconde, mais non moins essentielle du ‘’plafond Rotterdam’’, est l’amovibilité et l’interchangeabilité des éléments lumineux composés comme il vient d’être expliqué. Grâce, en effet, à la grille suspendue sous le plafond, on place et on déplace les éléments en question à son gré, tant pour réaliser des effets décoratifs que pour mieux éclairer les comptoirs.

Le ‘’plafond Rotterdam’’ a fait sensation, et depuis son apparition, l’objet de nombreuses applications, tant en Hollande, qu’en Allemagne, en Angleterre et même en France (Grand magasin Noveco à Auxerre).

Cependant, pour les Nouvelles Galeries de Rouen, on s’est écarté de la solution pure. Là, en effet, où ne sont pas installés des éléments lumineux, les cases vides de la grille ont été obstruées par des plaques amovibles en staff, de sortes que le contraste voulu, recherché dans le ‘’plafond Rotterdam’’, n’existe pas. (…) Les avantages et les inconvénients de cette variante sont encore très discutés (…).

Il va de soi que l’éclairage décrit se complète d’un éclairage de secours alimenté par des batteries d’accumulateurs, d’un éclairage de veille, et aussi de petits projecteurs orientables permettant de mettre plus en valeur certains étalages. Les gorges des ‘’champignons’’, des vitrines, sont éclairés par des rampes de tubes fluorescents et par des projecteurs à faisceau localisé. Sur la terrasse sont installés des lampes à incandescence, le salon de thé étant éclairé par des appliques décoratives et des hublots.

Article rédigé en grand partie à partir de l’ouvrage de Danièle Voldman ‘’La reconstruction des villes françaises de 1940 à 1954 – Histoire d’une politique’’, 487 pages, édition L’Harmattan, 1997.

‘’Dommages de guerre et Reconstruction’’, Service des Archives Économiques et Financières du Ministère de l’Économie et des Finances – economie.gouv.fr

‘’Relever la France dans les après-guerres ; reconstruction ou réaménagement ? ‘’ de Bertrand Vayssière. P.U.F. – 2009

‘’L’Utopie domestique, intérieurs de la reconstruction (1945-1955)’’, Elizabeth Chauvin et Pierre Gencey, Éditions Picpoq, bilingue anglais/français 176 p., 29 €

Paroles d’architecte n°15 : ‘’L’architecture de la Reconstruction en France’’ conférence prononcée par Joseph Abram, https://vimeo.com/340895056

La façade peut être illuminée, de l’extérieur, par des projecteurs installés sur la marquise. Elle s’adorne de deux enseignes lumineuses fluorescentes : l’une verticale, sur la rue Grand Pont, l’autre horizontale, sur l’arrondi de la marquise au-dessus de tambour d’angle. (…).

Le mobilier des rayons et du salon de thé est en bois d’essences diverses et leur agencement en verre, plexiglas, matières plastiques, etc. Les formes sont spécialement étudiées pour permettre une circulation facile de la clientèle et contribuer à une présentation élégante des articles et des marchandises en vente.

Cette réalisation est l’œuvre des architectes Georges Féroy, grand prix de Rome, André Robinne et Robert Bonnet, architectes D.P.L.G., et notamment du bureau d’études Hennebique, et l’entreprise Coignet ; la décoration de Monsieur Deniau, ancien élève de l’École Boulle et de l’École des Arts-Décoratifs.

SOURCES :