Le centre-ville de Sedan ayant été fortement touché en mai 40, le jeune architecte Jean de Mailly, Premier Grand Prix de Rome en 1945, fut chargé de sa reconstruction.

C’est dans ce cadre qu’il réalisa entre 1948 et 1952 le groupe d’immeubles Les ‘’Peignes’’. Un programme préfinancé par le Ministère de la Reconstruction, destiné en priorité aux sinistrés.

Une opération innovante particulièrement réussie, remarquée par le M.R.U. car son dispositif de coursives surbaissées permet d’accélérer les délais de construction et d’attribution des logements aux sinistrés.

Architecte de la Frontale à Toulon, Jean de Mailly est aujourd’hui surtout connu pour avoir participé à la construction du CNIT et d’avoir réalisé plusieurs tours à la Défense, dont la Tour Nobel.

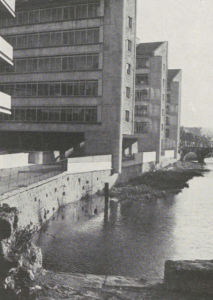

Ce groupe d’immeubles ‘’préfinancés’’ correspond à l’îlot C sur le plan de reconstruction et d’aménagement de la ville défini par Jean de Mailly en sa qualité d’architecte-en-chef de la reconstruction de Sedan. Un secteur trapézoïdal qui se situe au sud de la place Turenne, délimité à l’ouest par le canal parallèle de la Meuse, et à l’est par l’avenue du Maréchal Leclerc.

Ces immeubles étant ‘’préfinancés’’ par le M.R.U., leur construction a pu débuter une fois les ruines dégagées et sans attendre le traitement des dossiers de dommages de guerre. Les appartements ont été par la suite attribués par une Coopérative de reconstruction aux sinistrés intéressés au prorata de leurs dommages de guerre.

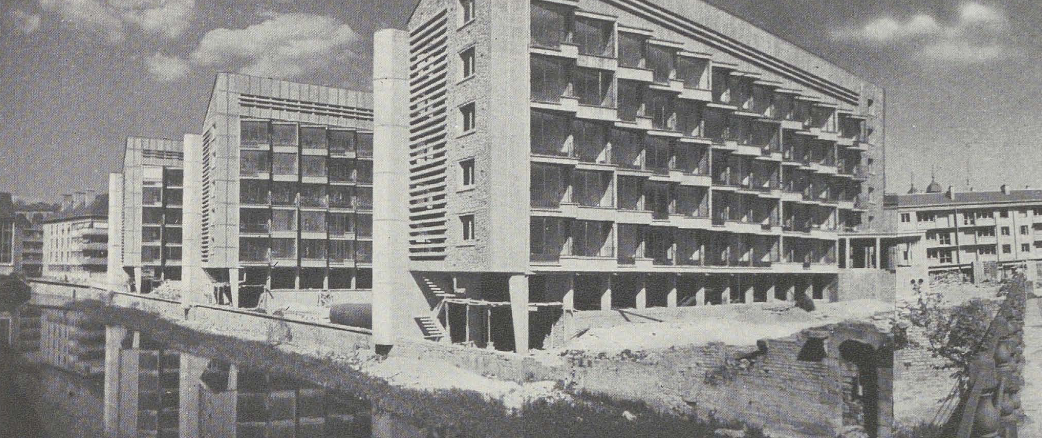

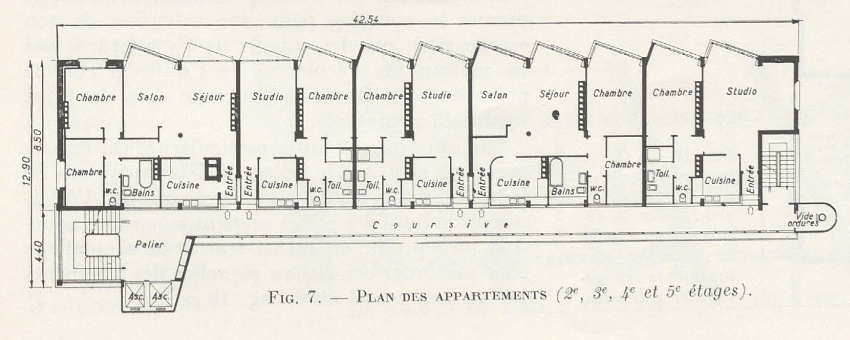

Le qualificatif des ‘’Peignes’’ tient à la disposition des trois immeubles principaux de cet ensemble immobilier. Hauts de cinq étages sur rez-de-chaussée, ces trois barres sont disposées parallèlement, en épi et en recul par rapport à l’avenue du Maréchal Leclerc, de façon à ce que les séjours et la plupart des chambres soient exposés plein Sud (les pièces d’eau étant placées au Nord).

A la pointe Nord du trapèze (à gauche sur la photo aérienne), Jean de Mailly a positionné un quatrième immeuble d’habitation de trois étages seulement.

Ces quatre immeubles d’habitation sont reliés, sur l’avenue du Maréchal Leclerc, par un centre commercial longiligne comportant, au rez-de-chaussée des magasins placés derrière des arcades, et au premier étage les logements des commerçants. La façade bien ordonnancée met particulièrement bien en valeur l’architecture des immeubles d’habitation.

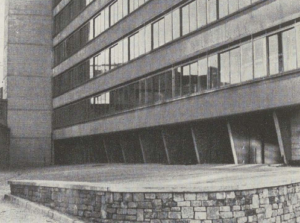

Les trois principaux immeubles d’habitation sont distants les uns des autres d’environ vingt-cinq mètres de façon à permettre à la lumière de pénétrer les logements et aux habitants de profiter de la vue sur la Meuse et les espaces verts. Les rez-de-chaussée sur pilotis sont utilisés comme garages. Sous un toit à un seul versant en ardoise, les combles sont aérés par trois lignes parallèles d’étroites ouvertures horizontales, genre claustras.

En bordure du canal de la Meuse, les immeubles sont reliés par une rue de service privée, qui les traverse en tunnel et dessert aussi bien accès aux logements que les arrière-magasins et les garages individuels.

C’est par cette voie, notamment, que s’opérait l’enlèvement des ordures collectées dans les silos, à l’aplomb des chutes des vide-ordures. Notons en passant que le contenu de ces silos se déversait automatiquement par basculement, dans les bennes.

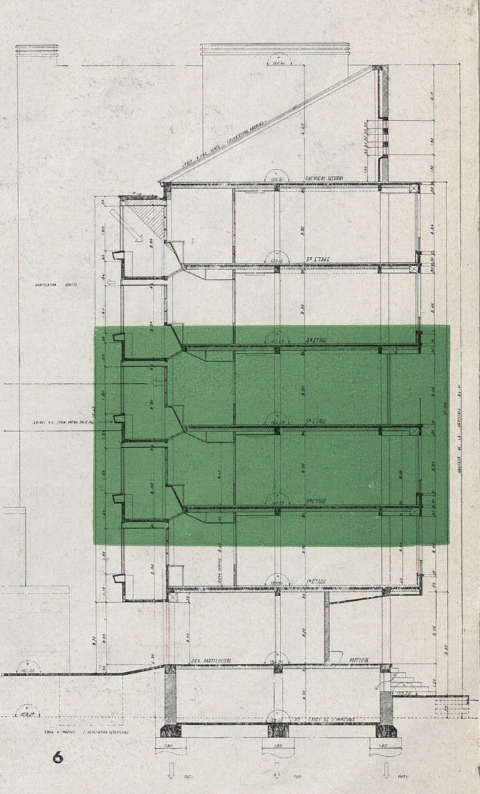

Les entrées des immeubles sont situées sur l’avenue. Pour chaque immeuble, un ascenseur, un escalier et un monte-charge permettent d’accéder aux coursives qui, placées au Nord, desservent les appartements. L’escalier de secours est placé à l’autre extrémité, côté Meuse.

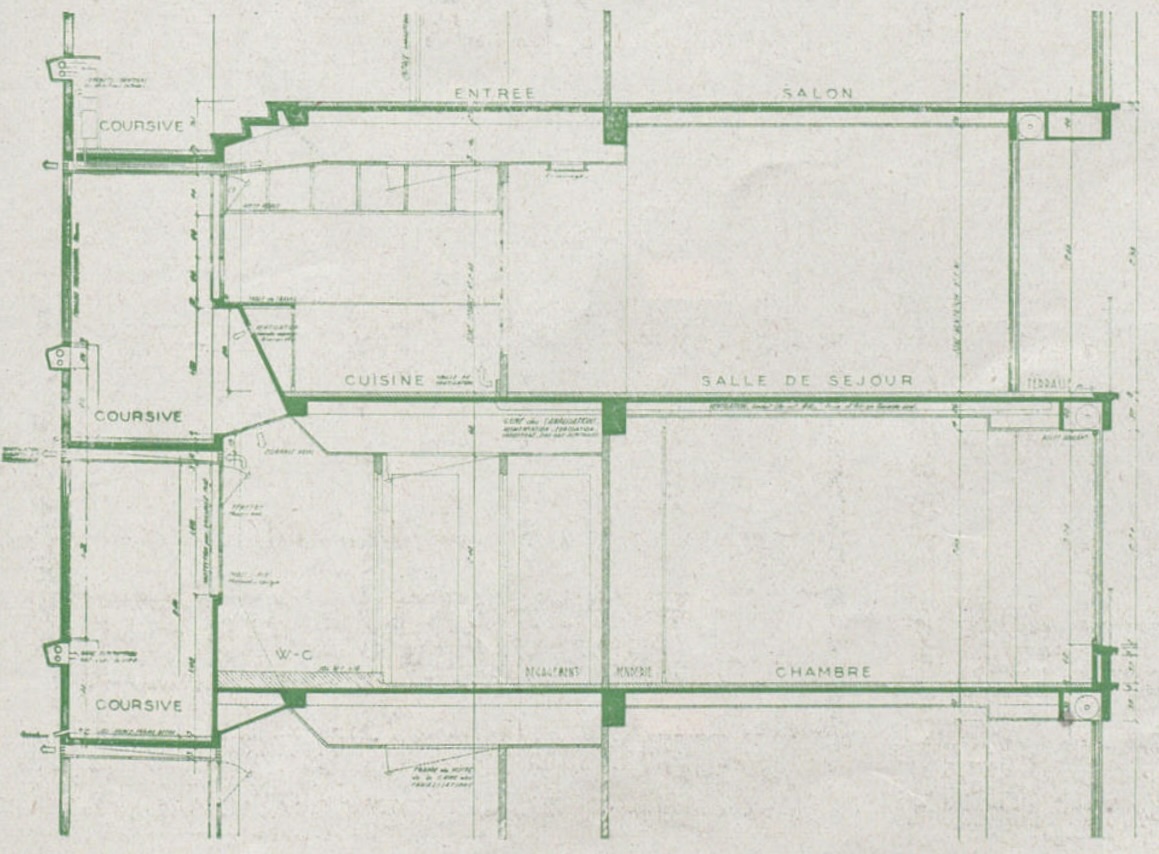

La configuration des coursives est assez originale. A la différence des coursives que Jean de Mailly utilisera à Toulon dans l’immeuble de la Frontale, à Sedan, est sont fermées par des châssis métalliques coulissants ; le climat des Ardennes l’hiver n’est pas celui de la Côte d’Azur.

A l’instar de ce que Jean de Mailly a conçu pour la Frontale à Toulon, les coursives des Peignes à Sedan sont surbaissées ‘’de trois marches’’ par rapport au niveau des appartements. Les personnes qui y circulent ne voient donc pas l’intérieur des appartements. Comme le soulignait un journaliste à l’époque : « A condition que chacun reste chez soi et ne prenne la coursive pour une extension de son espace vital, que les enfants ne s’y attardent pas en rentrant de l’école, ne l’utilisent pas comme préau ou cour de récréation , cette caractéristique semble bien pratique ».

Soucieux d’éviter un trop grande monotonie des façades, l’architecte a décidé d’animer les façades Sud avec des bow-windows en léger débord de biais. Il a aussi multiplié les claustras, notamment au niveau des cages d’escalier aux extrémités des bâtiments.

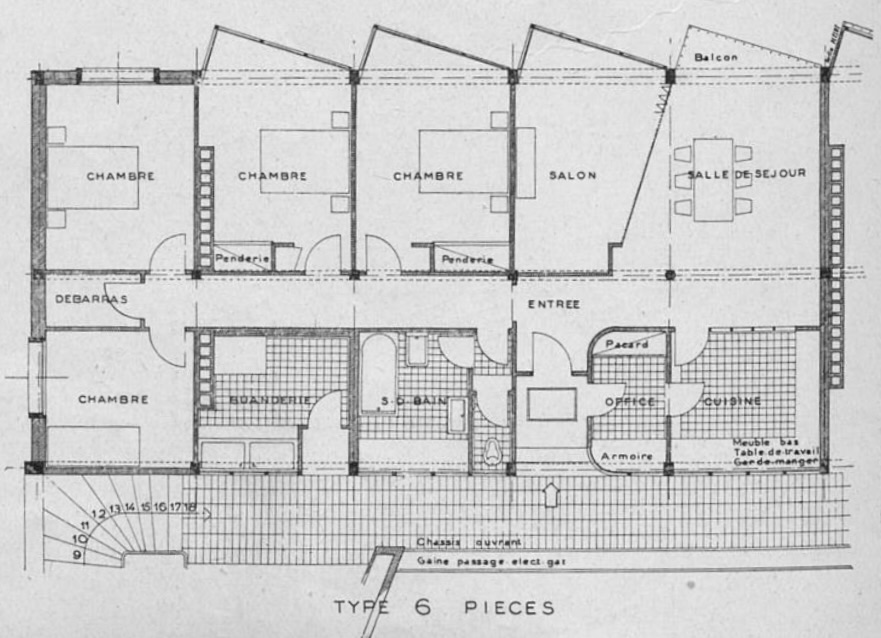

Les immeubles d’habitation reposent sur une ossature en béton armé. Jean de Mailly a adopté une trame de 3,33 mètres correspondant à une pièce d’habitation. A l’intérieur, les plafond sont à 2 m 80.

Les fenêtres sont toutes équipées de châssis métalliques. Celles des coursives sont coulissantes, les autres qui sont en façade sur les jardins s’ouvrent à la française.

JL V

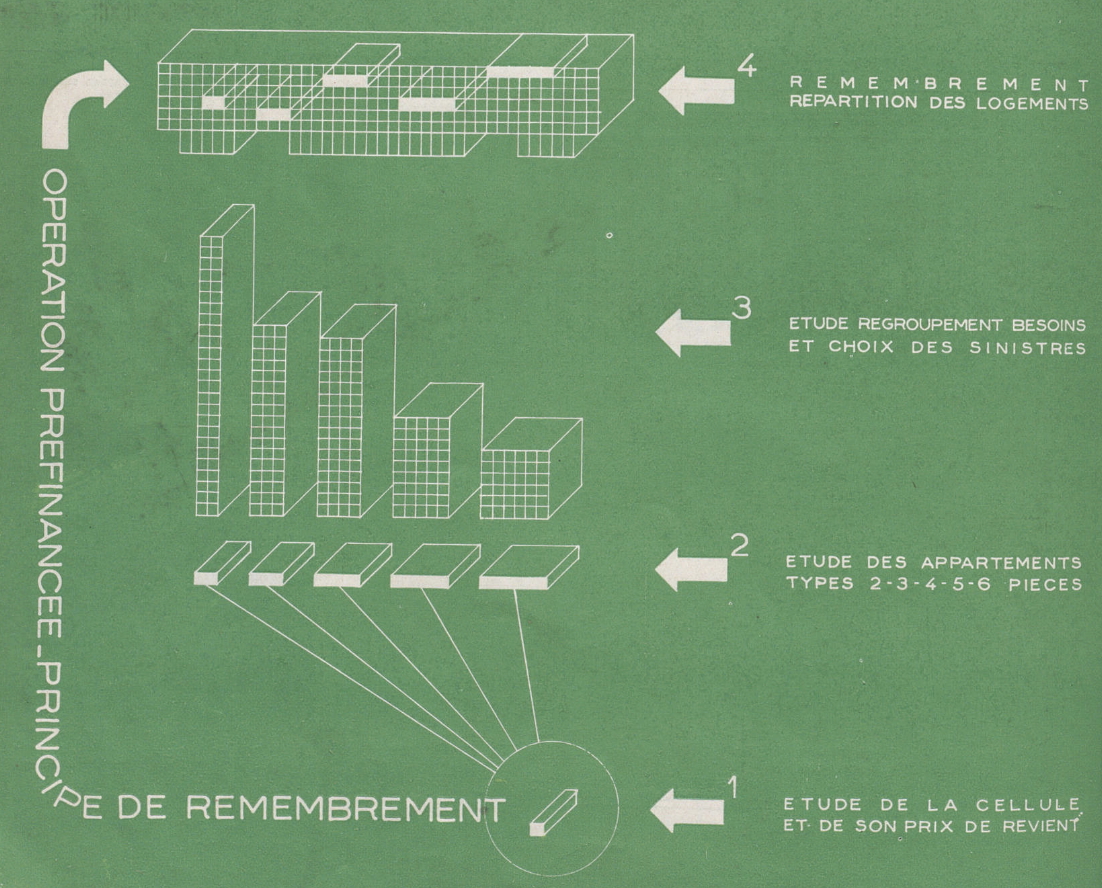

Le système des dessertes horizontales surbaissées a été appliqué, pour la réalisation d’ensembles préfinancés, en vue de solutionner les divers problèmes soulevés par ces opérations. Il fallait, en effet, donner toute souplesse au remembrement pour permettre une distribution rationnelle des logements de ces constructions, en fonction de l’importance des dommages de chaque sinistré et tendre à une diminution du prix de revient en réduisant au maximum l’importance des services communs : escaliers ascenseurs, vide-ordures, etc. Les premières études établies sur ce principe ont été faites pour l’opération préfnancée de Sedan (Ardennes).

L’ensemble architectural du quartier du Port de Toulon, quai Stalingrad, a également été conçue de la même façon et les architectes chargés de la reconstruction des bâtiments annexes, ainsi que M. Mikelian, architecte du quartier du Port Marchand,se sont inspirés de ces recherches et ont adopté la trame de 3, 30 mètres ainsi que le système des coursives surbaissées. L’unification des études architecturales sur ces principes permettra une normalisation et une typification maxima pour la reconstruction de cette zone sinistrée de la ville de Toulon.

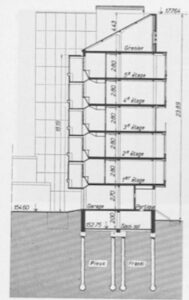

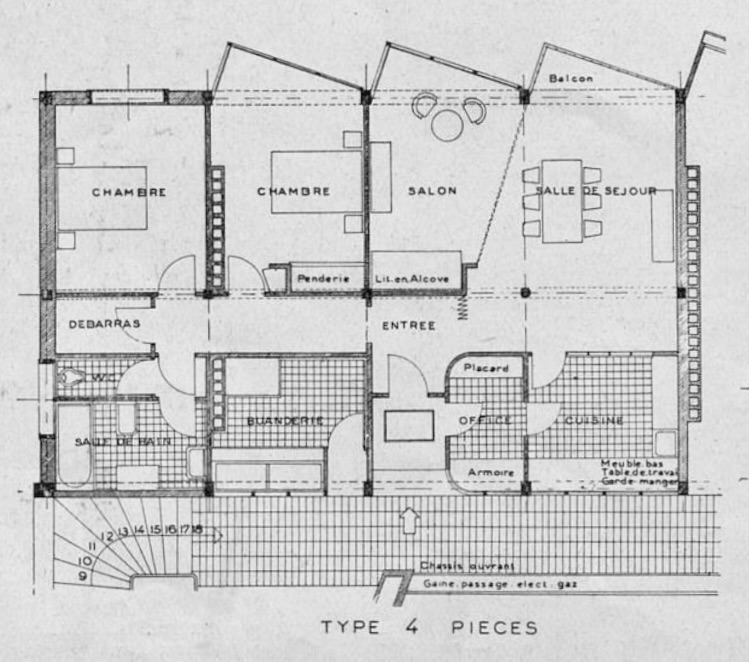

1°) Le principe. La trame adoptée pour ces constructions est de 3 m. 33, elle donne la largeur d’une pièce d’habitation de norme spatiale. Le module de base est de 33 centimètres et tous les éléments de construction de ces bâtiments sont des multiples de ce module. La profondeur des bâtiments est liée aux besoins du plan et des dispositions architecturales inhérentes au programme (pièces profondes dans le Midi, par exemple). L’ossature de ces bâtiments est donc formée d’une trame générale de 3 m. 33 avec une hauteur des étages de 2 m. 80, Suivant le nombre des étages, cette disposition donne un nombre de cellules mis à la disposition du remembrement.

2º La coursive surbaissée. Dégagement à chaque étage qui distribue les entrées des appartements. Cette coursive longe la façade, elle passe devant la zone des services. Afin d’isoler des logements cette rue supérieure de circulation commune, elle est surbaissée par rapport au plancher de l’étage de 0 m. 50 environ. Cette dénivellation ajoutée à la hauteur de l’allège et de la partie fixe dans les châssis d’éclairage (partie opaque, Thermolux), donne une hauteur de 2 mètres environ. Hauteur à partir de laquelle il est possible de pratiquer les ouvrants pour la ventilation directe des services. Cette solution isole l’habitant du passant. La coursive a l’avantage de simplifier au maximum les distributions des logements, de réduire le nombre des escaliers ainsi que des ascenseurs des services communs. La coursive doit être considérée comme un balcon. Elle ne gène en aucune manière les bonnes conditions d’habitabilité : éclairage et ventilation.

3° La cellule. La cellule type comprend sur façade, sud, est ou ouest, une pièce d’habitation (suivant l’importance des besoins on peut grouper deux cellules pour une pièce principale). Sur façade nord, est ou ouest, les services : cuisine. salle de bains, w.-c., séchoir, entrée, etc. Ces pièces donnent sur la coursive. La dénivellation de la coursive donne au plafond de la partie service une retombée (gaine horizontale). Sur toute la surface de cette zone elle est réservée au passage de toutes les canalisations, alimentation, vidange, etc., éventuellement à l’installation des gaines de chauffage (air pulsé). En sous-façade des coursives. gaine de ventilation constante avec prise d’air sur la façade opposée. Dans une gorge prévue sur le mur bahut de la coursive, passage des colonnes (électricité, gaz et téléphone, avec des coffrets au droit des entrées des logements). Dans les régions froides, la fermeture des coursives peut être envisagée au moyen d’éléments légers, châssis, glaces.

4º Les services communs (co-propriété). Un escalier général peut donc distribuer un bâtiment de longueur variable. En fonction du nombre de logements à desservir, on fait varier le nombre des ascenseurs et des monte-charges. Un escalier de secours sur le parcours de la coursive, ainsi qu’une buanderie d’étage et un vide-ordures sont prévus.

5° Architecture. La trame ossature est exprimée en façade et crée l e rythme de l’ensemble architectural. L’aménagement des cellules en fonction des besoins et de la destination des lieux donnera une diversité dans le détail. Expression en façade des s différents volumes d’appartements, par exemple : variété dans les coloris des loggias de Toulon, jeux de terrasses balcons dans les façades à redent de Sedan. Dans le cas de plusieurs blocs d’escaliers en ligne-variation dans l’importance des coursives, etc. Le système des coursives s’adapte à toutes les possibilités de distribution d’un plan, les schémas ci-contre montrent plusieurs

exemples de distribution de bâtiments.

6° L’Organisation. Vu le compartimentage des différentes parties de l’édifice (Zone d’habitation, Zone des services, Zone des parties communes de la copropriété) il est possible de construire a priori l’ossature générale du bâtiment avant d’avoir déterminée définitivement les distributions intérieures. Le tableau ci-dessous montre l’organisation permettant le démarrage des travaux permettant le démarrage des travaux de gros-heure pendant la réalisation des opérations de remembrement, la mise au point des distributions intérieures et l’établissement définitif des plans d’exécution.

7° Remembrement. Lorsqu’il aura été déterminé le nombre et l’importance des logements ainsi que le prix de revient d’une cellule, on connaîtra le nombre de cellules auquel un sinistré a droit par rapport à l’importance de son dommage.

Les différents types d’appartements qui lui seront présentés lui permettront de choisir le nombre et l’importance de sa tranche de reconstruction. Suivant le montant des dommages, il sera possible de donner à certains sinistrés des tranches verticales (solution permettant de réduire les parties en copropriété).

Conclusion. Le principe des bâtiments à coursives surbaissées apparaît donc comme une solution devant faciliter dans une large mesure les opérations du remembrement et, d’autre part, donne à l’architecte la possibilité de rythmer sa composition sur un tracé régulateur simple.

SOURCES :