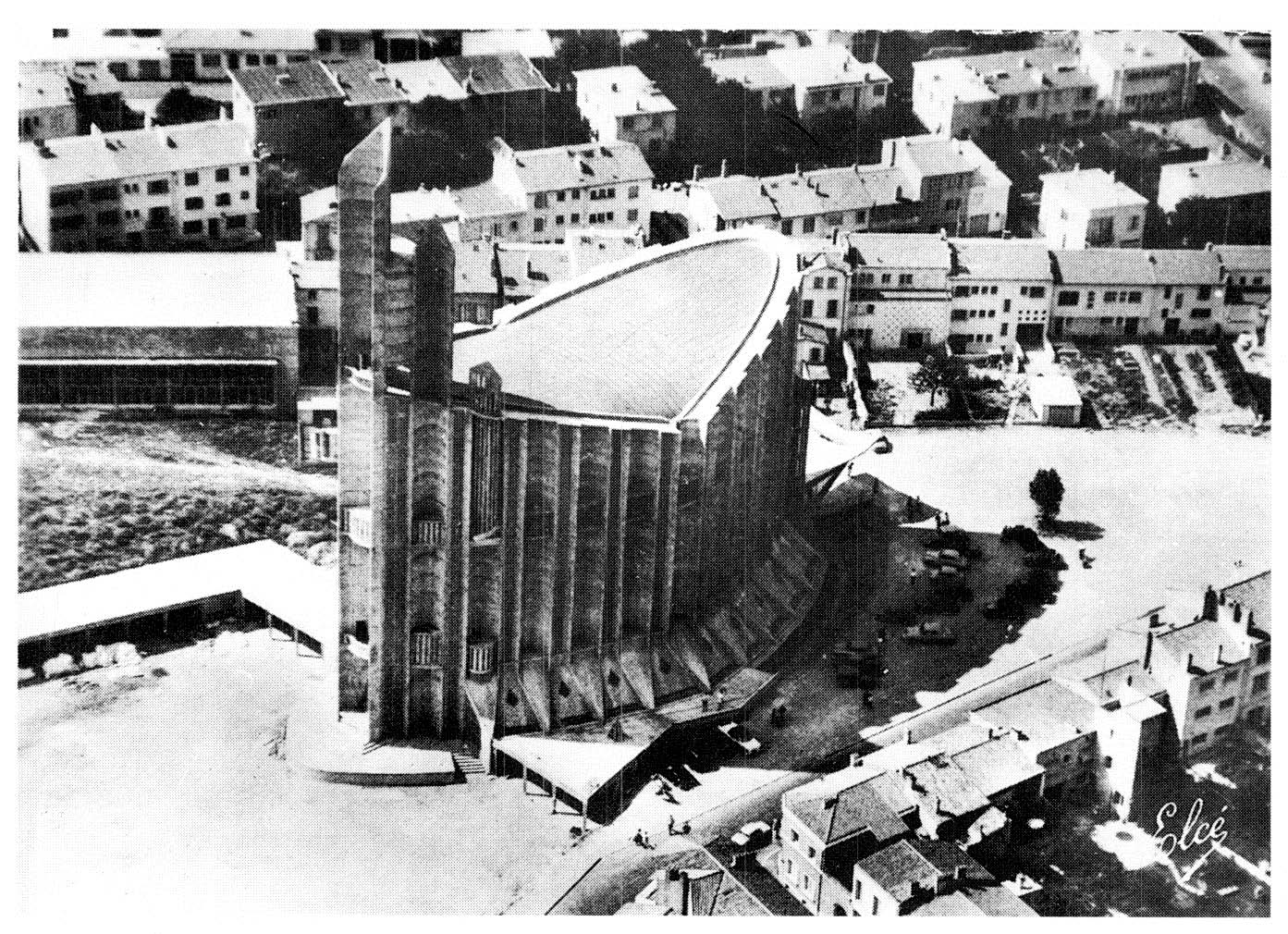

L’église Notre-Dame de Royan est l’un des édifices religieux les plus connus de la Reconstruction. Véritable cathédrale gothique en béton, elle domine toute la ville, tel un phare face à l’océan.

En demandant à Guillaume Gillet de construire une église la plus haute possible, le Maire de Royan Max Brusset avait était on ne peut plus clair : « Je veux que Royan ne soit pas une ville couchée mais une ville débout : redressez-la par la silhouette de l’église ».

Dans son intervention en juin 2000 lors du Colloque ‘’Royan 2000, un siècle, deux fois construite’’, Max Boisrobert, nous fait découvrir en quoi cet édifice est tout à la fois une icône du Mouvement moderne et tellement proche des cathédrales des XII et XIIIèmes siècles.

A travers le projet de l’église Notre-Dame à Royan, l’architecte Guillaume Gillet renoue délibérément avec les mouvements rationalistes et romantiques du siècle de Viollet-le-Duc. Peut-on pour autant prétendre que l’œuvre est anachronique et qu’elle cultive le paradoxe ? Car elle est également issue du mouvement moderne, issu lui-même des grands courants positivistes du XIXème siècle illustrés par Henri Labrouste notamment. Elle peut être aussi considérée à certains égards comme une œuvre historiciste par l’utilisation de la convention formelle et exclusive de l’image à la manière des architectes néogothiques.

Louis Gillet, le père de Guillaume est historien d’art, académicien, conservateur du musée de Chaalis, il publie plusieurs ouvrages consacrés au Moyen-âge et notamment ’’la cathédrale vivante’’ chez Flammarion. Son fils Guillaume est né en 1912 ; il habita pendant toute son enfance le logement de fonction du musée, dans l’enceinte même des ruines de l’abbaye cistercienne au cœur de la forêt d’Ermenonville.

Très tôt, son père va lui faire découvrir la France gothique et pour ses 14 ans lui offre le voyage à Chartres. C’est alors pour lui la révélation. Il l’écrira plus tard dans l’une de ses chroniques du Figaro le 19 mai 1976 : « Chartres est sans doute la plus émouvante de nos cathédrales, à la fois plus accomplies, plus inquiète, la plus simple et la plus triomphante, la plus monumentale et la plus gracieuse, la plus hybride et la plus française, enfin la plus charmante et la plus vivante ».

Son père lui avait alors déjà fait découvrir les grands ouvrages majeurs tels que Cîteaux, les cathédrales de Soissons, de Senlis, de Noyon et les églises de villages autour de la forêt d’Ermenonville.

Au collège, son penchant pour le dessin où il excelle dans l’exercice de la caricature, lui vaudra quelques punitions mémorables qu’il rapporte dans le manuscrit de ses mémoires. Enfin, des visites d’édifices parisiens conduites les jeudis après-midi en classe de troisième par abbé oratorien le confirmeront dans sa détermination et sa vocation d’architecte.

Il évoque sans cesse à travers ses chroniques et ses textes cette enfance baignée d’architecture gothique et imprégnée de culture médiévale et, plus tard, ses réalisations en témoigneront sans la moindre équivoque et c’est dans cet esprit que l’église de Royan est pensée.

Les conditions de la reconstruction fixent des règles très strictes. En effet : pour respecter l’enveloppe des subventions accordées pour dommages de guerre, la nouvelle église de Royan devra reprendre la même surface que l’édifice néogothique familier des royanais mais détruit par les bombes.

Voilà brièvement, mais réellement, les termes du programme de la reconstruction. Néanmoins, pour des problèmes de fondations, de nature du sous-sol et dans le schéma de recomposition urbaine, une implantation différente de l’église fut choisie.

Ceci constitue très clairement l’un des traumatismes majeurs des habitants de Royan au moment de la reconstruction de leur cité bombardée. En effet, le gommage de toute trace du parcellaire ancien, seule mémoire désormais tangibles de la ville rasée, ainsi que l’implantation nouvelle des édifices publics et institutionnels refusant toute relation avec le passé immédiat, bref, ce rejet de la mémoire urbaine et collective est un des reproches majeurs formulés à l’encontre du mouvement moderne en France pour le moins puisque la Pologne, par exemple, a reconstruits certains quartiers en se calant très minutieusement sur les fondations des immeubles disparus anticipant ainsi largement sur les thèmes de la sédimentation urbaine.

Guillaume Gillet, lui, imagine en contrepoint de l’attitude antihistorique du projet urbain de Ferret, un édifice de facture totalement gothique et donc architecturalement à l’opposé de l’église du Havre d’Auguste Perret, par exemple, ou de la basilique enterrée de Vago à Lourdes. Il y a même dans la silhouette de la nouvelle église une grande évocation manifeste de la mémoire de l’ancien édifice comme en témoigne une médaille frappée pile et face des deux façades ancienne et moderne.

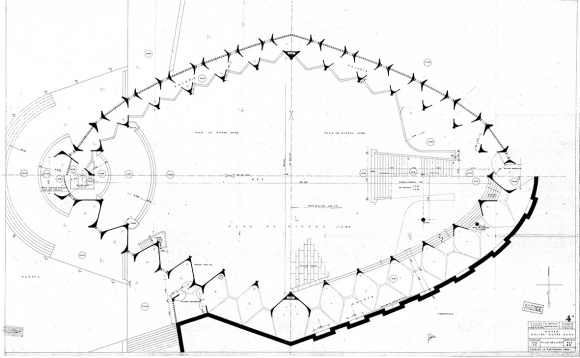

En premier lieu, il oriente son église, reprenant délibérément une disposition ancienne et essentielle dans le rapport qu’entretient l’édifice avec le cosmos : disposition qui était totalement tombée en désuétude et dans l’oubli depuis la contre-réforme. L’église dessinée sur plan ovale est calée dans la forte déclivité du terrain à l’Ouest. Le porche, couvert d’un voile mince, est positionné en partie haute ; il dessert deux galeries courantes de part et d’autre de l’édifice ainsi qu’un grand escalier monumental qui descend dans l’axe majeur de la nef. A l’est, deux entrées secondaires de part et d’autre du chœur, sous le clocher, permettent d’accéder de plain-pied aux espaces extérieurs destinés à la célébration d’office en plein air.

Dès les premiers instants de la conception, Gillet va rechercher ‘’l’ingénieur conscient de l’architecture’’ dit-il. Il s’adressera à Bernard Lafaille, ingénieur centralien qui utilise des voiles porteurs verticaux en forme de ‘’V’’ pour la construction industrielle (hangars d’aviation, rotondes de locomotives…). Cet ingénieur devra être en quelque sorte son complice afin de travailler en totale symbiose dans un esprit très proche de l’attitude de Viollet-le-Duc pour qui, à l’instar des académistes ‘’maçons en habites verts’’, nulle autre architecture que celle des XII et XIIIèmes siècles ne paraissait se prêter mieux, par son caractère rigoureusement déduit et lié, à ce travail de l’esprit dont il attendait qu’il ouvre la voie à une architecture nouvelle et moderne.

« L’architecture et la construction doivent être pratiquées simultanément : la construction est le moyen, l’architecture le résultat ». C’est ainsi que, parlant de la couverture de l’église, Gillet évoque ans ambiguïté les constructeurs du Moyen-âge : « le principe de cette voûte qui fait intervenir des tensions et des surfaces réglées – indéformables – apporte dans l’architecture une révolution comparable à la croisée d’ogives qui, allégeant les poids et répartissant les efforts, a permis, après l’aventure romane de la voûte en berceau, l’aventure gothique et ses élans ».

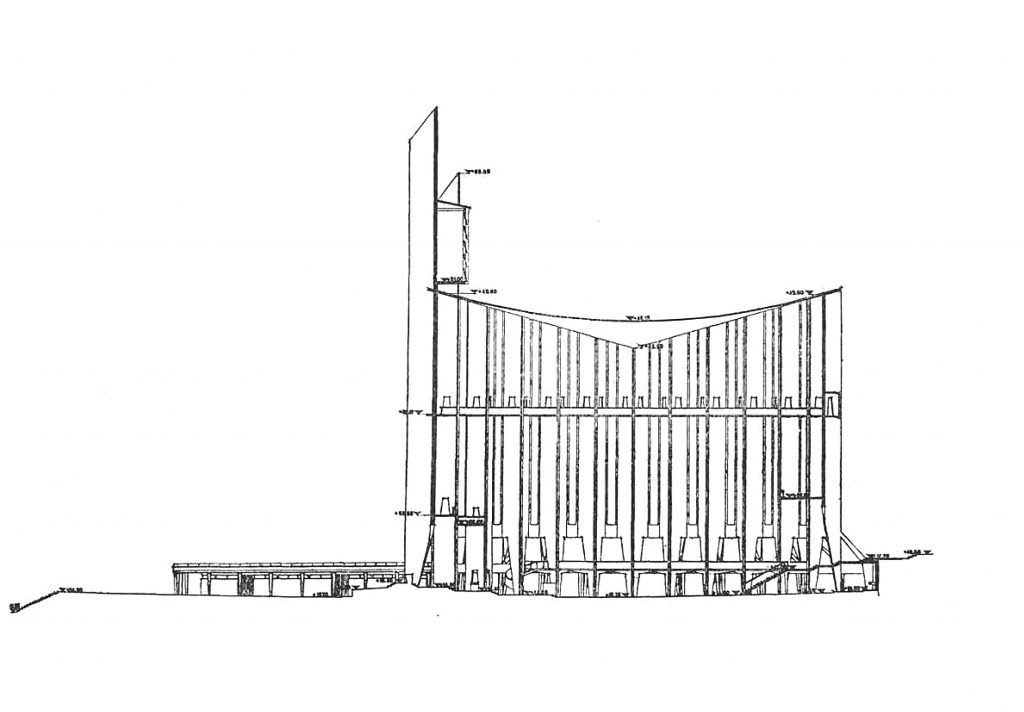

Tout d’abord, Gillet dessine son plan et pense simultanément en coupe en calant l’ensemble de la déclivité du terrain.

Il exploitera le dénivelé pour résoudre les problèmes des circulations et des flux des pèlerins dans l’église.

Son plan en forme de mandorle reprend une organisation quasi basilicale avec un effet de transept à peine esquissé mais qui garde, nous le verrons plus loin, une très grande importance dans la structure et la stabilité de l’édifice.

En séparant nettement et fonctionnellement la circulation des déambulatoires et la nef où se déroulent les offices, Guillaume Gillet renoue là aussi avec la configuration des grands édifices de pèlerinage. On peut cependant objecter, à juste titre, que l’espace approprié à la crypte ne se situe pas sous l’autel mais sous le narthex et que, sur ce point, l’édifice est donc inversé.

Cependant, la situation du baptistère, à proximité à la fois d’une des entrées et de l’autel, respecte l’organisation ancienne, son dessin circulaire et son éclairage zénithal, renforcent ce désir de connivence avec les dispositions médiévales du haut Moyen-âge.

En réalité, le programme de la reconstruction va être augmenté en surface mais également en éléments, c’est ainsi qu’une hôtellerie et qu’un centre paroissial précéderont l’ensemble. Guillaume Gillet en profitera pour les relier à l’église par une galerie couverte en reprenant dans les piliers le thème des voiles en V de Lafaille.

Pourquoi une hôtellerie ? Tout simplement parce que nous sommes sur l’un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Le 10 février 1958, dans une lettre au vicaire de La Rochelle, Gillet manifeste son intention architecturale : « votre adhésion m’encourage dans mon entreprise qu’est de ramener notre architecture religieuse en dépit des pères dominicains, à notre vraie tradition qui est celle de Philippe Auguste et de Saint-Louis. J’ai grandi à l’ombre d’une abbaye cistercienne et je ne vois pas pourquoi notre béton n’aurait pas les mêmes audaces dans la même simplicité et la même prière ». Ceci après avoir écrit un article dans la revue de l’Art Chrétien en 1957 intitulé : « oui, il peut y avoir encore des cathédrales ».

Son père lui a enseigné et lui a fait découvrir les codes de lecture des grands édifices religieux et Guillaume Gillet sait parfaitement que, si l’essentiel du programme iconographique des églises romanes se situe sur les porches, les chapiteaux et parfois les fresques, celui-ci se reporte dans les édifices gothiques sur les porches, bien sûr, mais essentiellement sur les grandes verrières.

Il sait donc qu’une cathédrale gothique se regarde de l’intérieur car c’est d’abord un vaisseau de vitrail qui filtre la lumière du soleil. Leurs nefs et leurs absides nous présentent des façades d’architecture constructive pure, élégante certes, aux arcs boutants graciles et aériens mais qui ne sont en réalité que des batteries d’étais indispensables pour reprendre les poussées obliques des voûtes. Ils sont, tout au moins pour le gothique de l’Ile de France, les plus aériens possibles afin de laisser passer un maximum de lumière à travers les grandes verrières qui, en revanche, paraissent totalement opaques depuis l’extérieur.

Extérieurement, l’église de Royan s’inspire très fortement du volume massif de Sainte-Cécile que Gillet fait découvrir à son épouse au cours d’un périple qui les conduira au début des années cinquante de Royan à Montpellier en passant bien évidemment par Albi.

Gillet connaît l’abside de Beauvais dont le faisceaux lumineux des arcs boutants masque l’étroitesse réelle du volume du chœur. Il connaît également Albi dépourvue de ces prouesses aériennes mais dont les grands fûts de briques sont sûrement en analogie dans l’esprit de l’ingénieur Lafaille avec les grands silos à grain du nouveau monde outre-Atlantique.

Dans une note dactylographique non datée, Guillaume Gillet précise bien que, dès l’origine de la conception, la préoccupation de la structure était majeure et allait de pair avec l’économie des moyens constructifs. Son intention était donc bien de s’orienter immédiatement vers des techniques innovantes dès les premiers instants de la recherche.

Dans cette note concernant aussi les églises de Syracuse et de Bourg-la-Reine, l’église de Royan, dit-il, est la synthèse de deux recherches de Bernard Lafaille : couverture en ‘’selle de cheval’’ et points porteurs. Le principe de la couverture a été appliqué par Lafaille au grand hall d’Europe n°1 et celui des points porteurs à ces rotondes de la SNCF et à l’église de Bizerte (Herbe et Lecouteur architectes).

En réalité, les premiers terrassements généraux démontreront que, contrairement aux sondages, des failles de glaise et des cavernes importantes truffent le calcaire du sous-sol. Le principe de stabilité générale de l’édifice sera remis en cause.

Initialement, chaque V était prévu comme un mât encastré dans le rocher. Cette solution est alors abandonné et René Sarger précise en 1959 : « nous proposons à l’architecte de nous servir, tels les constructeurs du Moyen-âge, de la structure des déambulatoires pour contrebuter les V ».

L’architecture initiale est ainsi transformée : des contreforts obliques assureront désormais l’auto stabilité de chaque V mais permettront également le passage de la première galerie dans la totalité du volume intérieur. Cette galerie qui relie horizontalement tous les V entre eux en les rendant solidaires autorise aussi à les évider en les tronquant dans leur partie inférieure de telle sorte qu’ils ne reposent plus en fondation que sur leur pointe.

On comprend alors que le travail de l’architecte sert celui de l’ingénieur et inversement ; ici l’image du bâtisseur médiéval est entièrement partagée dans l’esprit de maitrise d’œuvre. Il y a en permanence chez Gillet cet aller-retour entre la construction et l’architecture, entre la table à dessin et la règle à calcul et il se réserve sans retenue le droit d’être constamment innovant, en utilisant au maximum de leurs possibilités les techniques de pointe ; tout comme les maîtres d’œuvre gothiques. A cet égard, son attitude historiciste est paradoxalement moderne au même titre que celle des bâtisseurs de cathédrales avides de prouesses.

A ceci vient s’ajouter le souci constant de la citation. En effet, l’ensemble des V sera ceinturé à mi-hauteur par une galerie formant un triforium avec un passage en coursière dans les voiles verticaux. On peut remarquer également le détail de la pointe des V raidies sur leur verticale par deux nervures en rouleaux tels les fûts élancés des grandes piles gothiques fasciculés.

Enfin, la couverture proprement dite est conçue suivant un principe nouveau, certes, mais dans cet esprit de la prouesse ‘’gothique’’, un sens de l’utilisation extrême des techniques constructives des plus audacieuses et innovantes.

Initialement prévue comme une coque de béton s’appuyant sur ses rives, puis comme un platelage de bois cloué sur une charpente légère, finalement cette couverture n’est pas un paraboloïde hyperbolique mais une surface gauche non réglée : une ‘’selle de cheval’’ dont les coupes verticales parallèles au grand axe de l’église sont des chaînettes et non des paraboles permettant alors la suspension de la couverture aux deux arcs formant rives. Ainsi, la couverture, au lieu de s’appuyer sur ses rives qui écarteraient et tendraient à déformer la nef en corolle, y est suspendue comme une toile de tente et resserre de la sorte toute la structure.

En réalité, le béton ne sert que d’enrobage aux câbles de la couverture de support à l’étanchéité. Il ne travaille donc pas en compression.

Les seuls aciers existants sont parallèles au grand axe de l’église. Ils ont été posés sur un coffrage permettant de couler le béton d’enrobage. C’est ainsi que les photos du chantier présentent un aspect assez proche de la mise en œuvre des voûtains tendus entre les croisées d’ogives, par l’intermédiaire des cerces du maçon et, afin que le béton d’enrobage soit lié perpendiculairement de câble en câble, deux treillis métalliques très minces ont été disposés au-dessus et au-dessous des câbles.

Pour éviter le travail en compression du voile, l’ensemble de la voûte a été coulé en arrêtant le béton à 30 cm des arcs des rives. De la sorte, le poids du béton d’enrobage est simplement suspendu aux câbles et la voûte ne pousse pas sur ses rives dans perpendiculaire au grand axe mais au contraire tire sur les rives parallèlement au grand axe en les comprimant : ainsi elles reprennent les contraintes de soulèvement dues au vent.

Le tirant au sommet de la voûte dans le sens du petit axe a servir à décoffrer la voûte en la soulevant légèrement de son coffrage par traction sur les câbles longitudinaux. Il est établi ainsi un équilibre entre les efforts de soulèvement du vent et le poids de la nappe de béton. En conséquence, les rives sont uniquement posées à joints francs sur les éléments porteurs en V.

Dans le plan global de l’édifice, la cassure médiane correspondant au petit axe joue le rôle essentiel du contreventement dans le sens longitudinal au même titre que le transept dans une cathédrale gothique. D’autre part, le tirant en croix de Saint-André qui se trouve derrière l’autel est un élément constituant de la stabilité générale de l’édifice.

En effet, lorsque le vent souffle parallèlement au petit axe, celui-ci est contreventé au-dessus de l’entrée principale par le grand portique de béton formant plancher des orgues et par le tirant e croix de Saint-André derrière l’autel.

C’est ainsi que la ville de Royan de 1958 ne peut se comprendre sans la lecture continue de l’évolution des mouvements architecturaux qui se sont développé depuis le XIXème siècle. Avec l’émergence du mouvement moderne, la césure formelle qui s’établit dans la première décennie du XXème siècle n’est pas une rupture dans la démarche de la conception architecturale mais simplement la traduction plastique d’un nouveau souffle de l’Histoire.

Ceci nous ouvre d’autres pistes de lecture, et c’est aussi l’occasion de porter un regard différent et nuancé, voire plus analyste, sur les réalisations d’aujourd’hui écartées et par conséquent moins connues, rangées de manière un tantinet péjoratives pendant les années 1980 dans les courants international et brutaliste.

Max Boisrobert

Architecte des Bâtiments de France

Communication faite lors des Rencontres nationales ‘’Royan 2000, un siècle, deux fois construite’’ de 23 et 24 juin 2000