Œuvre des architectes André Morisseau et Louis Simon tout autant que des ingénieurs Bernard Lafaille et René Sarger, bâtiment emblématique de l’architecture des Années 50 de Royan, le Marché couvert marque un tournant sur le plan esthétique et constitue une véritable prouesse technique.

La rénovation entreprise récemment a permis à cet édifice d’une étonnante modernité de retrouver tout son éclat.

Le marché couvert, qui avait été inauguré en 1930, a été presque complètement détruit par les bombardements de 1945. Il fallait donc le reconstruire.

En bons élèves de l’école des Beaux-Arts, Claude Ferret et ses adjoints, Louis Simon et André Morisseau, semblent avoir envisagé dès 1946 de construire le nouveau marché pas très loin de l’emplacement de l’ancien marché, à l’extrémité du boulevard Aristide Briand qui mène au Front-de-mer.

Louis Simon et André Morisseau furent désignés pour construire ce bâtiment qui devait être l’un des éléments clés de la reconstruction de la cité.

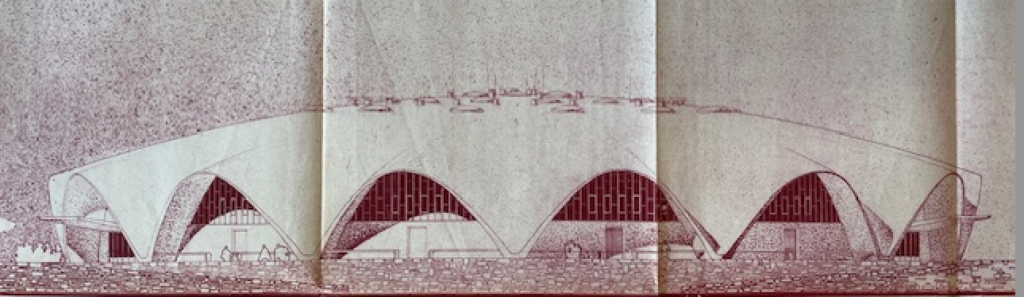

Dans ses premières ébauches en 1947 le projet prend la forme d’un marché couvert semi-circulaire avec une demi-coupole en béton armé et une imposante façade longue de 100 mètres rappelant le Palais de Chaillot. Le projet restera toutefois dans les cartons pendant plusieurs années, la priorité étant visiblement de reconstruire d’abord des logements pour loger les sinistrés. Un marché provisoire avait été installé dans les ateliers Caudron, boulevard Champlain ; il sera en service jusqu’à l’ouverture du nouveau marché couvert en 1956.

Le projet du nouveau marché couvert est relancé en 1953. Il est tout de suite radicalement différent du précédent et tranche avec le style des immeubles du boulevard Aristide Briand. Comme le souligne Gilles Ragot dans son ouvrage ‘’L’Invention d’une ville’’ : « Si une telle évolution rend compte de la diffusion auprès des architectes de Royan de nouvelles références, en particulier celles véhiculées par l’architecture brésilienne du moment – et plus généralement sud-américaine – elle ne laisse toutefois pas d’intriguer. Si l’on pouvait aisément déceler l’inspiration structurale et esthétique du premier projet, l’expertise technique qui paraît indispensable à la modélisation formelle du second – et qui ne trouve par ailleurs aucun équivalent dans l’ouvre de Simon et Morisseau – demeure inconnue ».

Quoiqu’il en soit, la pureté et la simplicité de ses formes s’imposèrent sans nul doute comme une évidence, au moins pour les férus de l’architecture du Mouvement Moderne. Restait alors à convaincre les commerçants et le Conseil municipal, puis à le construire !

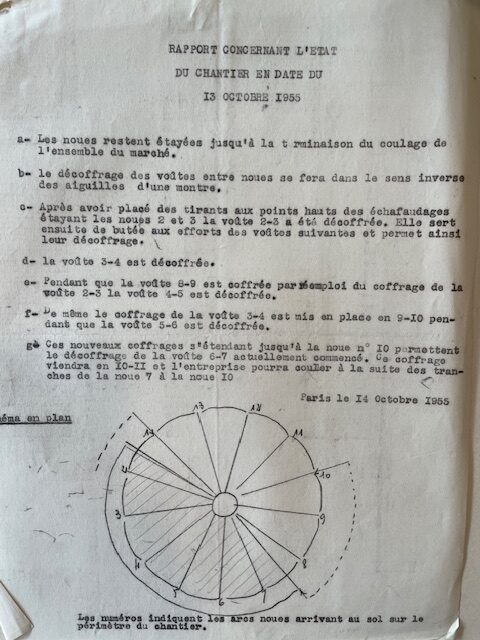

La Ville lance un appel à concours en septembre 1954 pour identifier l’entreprise chargée de la construction. Le cahier des charges formule ainsi les prescriptions suivantes : « le bâtiment proprement du marché sera composé de treize voûtes nervurées, avec tympans paraboliques, suivant plan. Chaque nervure s’appuiera sur une semelle de fondation sur pieux, décrite dans la partie infrastructure. L’éclairage de jour s’effectuera par des hublots ménagés dans le ciel de la voûte. Toutes protections seront prises pour assurer l’étanchéité au droit des relevés. Ces hublots seront couverts par des éléments en ‘’Plexiglas’’ ou similaire. La ventilation du marché s’effectuera par des cheminées établies également dans le ciel de la voûte. Mêmes mesures de de protection d’étanchéité que pour les hublots d’éclairage ».

En mars 1953, à la demande d’André Morisseau, la Société de Constructions Aéronavales du Port-Neuf lui avait adressé un devis pour ‘’la couverture et le bardage d’un hall à usage de marché de forme circulaire’’. Le fabricant avait estimé son poids à 140 tonnes, dont 50 tonnes uniquement pour la charpente métallique.

C’est là où interviennent les ingénieurs béton, avec en premier lieu Bernard Lafaille qui depuis quelques années c’est fait connaître pour avoir construit des structures hors normes en béton armé : des rotondes pour garer les locomotives à vapeur et de vastes hangars de marchandises. Bernard Lafaille, qui est déjà impliqué à l’époque avec la construction de l’église Notre-Dame avec Guillaume Gillet.

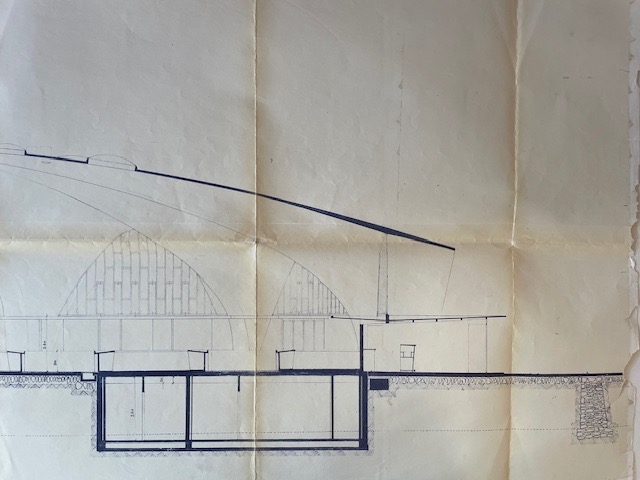

L’ingénieur Lafaille qui est associé à la société UFE (Union Française d’Entreprise), propose, non pas comme ses confrères une voûte reposant sur une structure métallique, mais un voile mince monolithe en béton armé de 10 cm d‘épaisseur, ondulé, sans poutres de raidissement. Une véritable innovation technique, osée, mais tellement séduisante.

Bernard Lafaille meurt en avril 1955. C’est son adjoint au sein du bureau d’études CETAC (Cabinet d’Études Techniques d’Architecture et de Construction), René Sarger qui le remplace et qui va suivre tout le chantier jusqu’à son achèvement en 1956.

La solution proposée par Bernard Lafaille est audacieuse car chacune des treize coques qui composent la coupole a une forme trapézoïdale dont le profil est parabolique et dont le grand côté suit la courbure sinusoïdale de la façade.

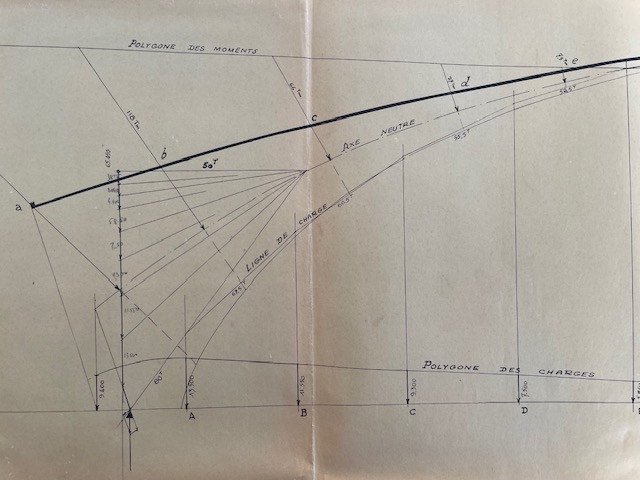

On trouve dans les archives de nombreuses notes de calculs de structure, souvent manuscrites, et des schémas mettant en évidence, par exemple dans cette épure, l’impact du poids de la voute et des surcharges tolérées.

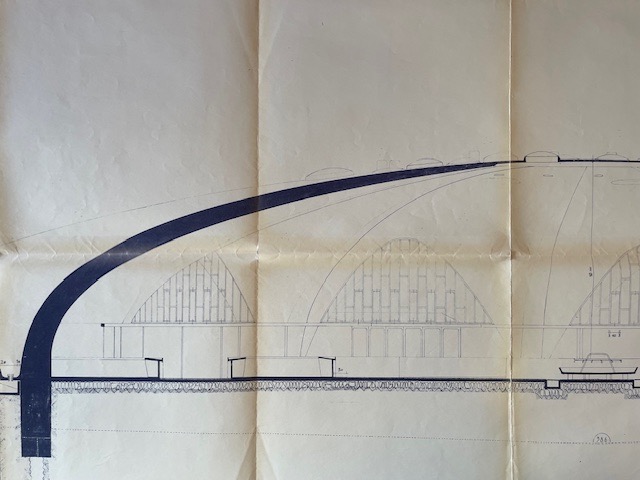

L’une des questions qui n’a pas été facile à trancher est celle de l’éclairage naturel de l’intérieur du marché couvert.

Plusieurs solutions ont été discutées, notamment l’insertion d’hublots couverts par des skydômes en Plexiglas (bien visibles sur l’élévation de la façade Sud cf. au début de l’article).

Une coupole entièrement en béton translucide a été envisagée (cf. ci-contre).

Finalement, la solution retenue consistera en des alignements de pavés de verre disposés comme des rayons au centre le la coupole.

L’un des descriptifs du dossier technique précise : « la grande voûte nervurée en béton armé de forme sinusoïdale, continue et rayonnante, de plan circulaire repose sur le sol sur treize points avec chacune des ondes basse des sinusoïdes ». Chacun de ces points d’appui s’accrochent aux tirants périphériques horizontaux qui ceinturent le marché.

Cette structure en ‘’forme libre’’ tout à fait innovante est particulièrement complexe car son périmètre est fortement sinusoïdal et ses courbes s’aplatissent progressivement jusqu’à l’anneau de compression situé au somment de l’édifice.

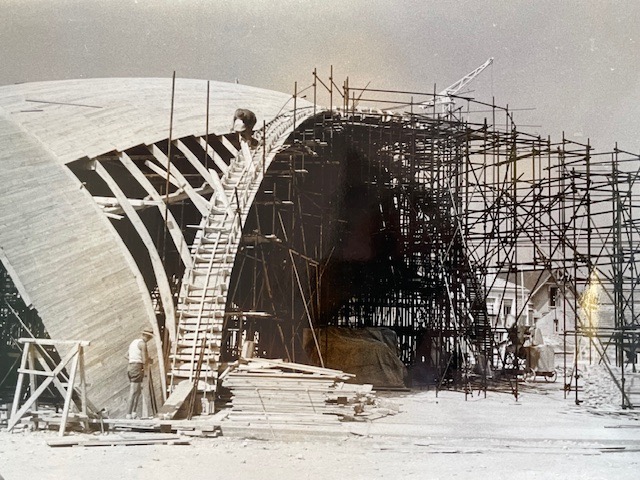

Il va donc falloir tout d’abord fabriquer un coffrage en bois de 50 mètres de diamètre, d’une hauteur de 10,50 mètres au sommet de la coupole et de 8 mètres au plus haut des tympans.

Il conviendra ensuite de le ferrailler, puis de couler l’un après l’autre les treize éléments de la voute en béton. Avec beaucoup de soins, car la stabilité de l’ensemble repose sur le contrebutement mutuel des treize voûtes.

Dernière opération particulièrement délicate : le centre du voile mince a été soulevé de quelques millimètres par des vérins de 300 tonnes afin de pouvoir démonter les étais des échafaudages et procéder au décoffrage de l’ensemble.

Le marché central de Royan a très vite connu un retentissement international. Il est depuis un édifice emblématique de l’architecture de la ville.

En septembre 1956, la Société UFE va demander à la Ville une demande de supplément de prix pour des modifications apportées au projet initial. Ces demandes sont par la suite confirmées et justifiées par André Morisseau, en qualité d’assistant au maitre d’ouvrage, dans un courrier du 13 avril 1957 dont voici quelques extraits :

« Les plans et la notice technique du dossier de concours présenté par l’Entreprise prévoyait sous chaque voute au droit des tympans une poutre formant raidisseur. A la demande des Architectes cette poutre a été supprimée et remplacée par une surcharge générale de la partie extérieure de la voute, d’où une augmentation du cube de béton et du poids des aciers (rendez-vous de chantier du 5 Septembre 1955).

Le projet de concours présenté par l’Entreprise prévoyait une calotte centrale de 10 m de diamètre entièrement en béton translucide constitué de pavés de verre de 0,12 x 0,122 et 0,06 d’épaisseur. Par suite de la diminution du diamètre de la calotte centrale, les pavés de verre furent incorporés dans les voutes en bandes rayonnantes, modification qui a obligé la pose de pavés de 0,15 x 0,15 et 0,08 d’épaisseur fin que l’épaisseur des pavés de verre soit identique à celle de la voute (Procès-verbal du rendez-vous de chantier du 30 juin 1955).

Afin d’assurer un meilleur aspect à la sous-face des voutes, l’Entreprise a remplacé le bois de coffrage ordinaire initialement prévu par un coffrage en parquet pour les voutes et un coffrage en contreplaqué pour les fonds de noues, système qui a permis de laisser la coupole brute de décoffrage ».

JL V

CELA PEUT AUSSI VOUS INTERESSER :

SOURCES :

Chaleureux remerciements aux archivistes des Archives départementales de Charente-Maritime qui m’ont permis d’étudier notamment le Fonds Morisseau dont sont issus tous les visuels de cet article (89 J 273 & 274) à l’exception de la carte postale Iris